2012年 本

19: 東洋文庫『説経節』から「山椒太夫」「注」「解説:山椒太夫」

昭和44年3月10日 初版

平凡社

東洋文庫 248

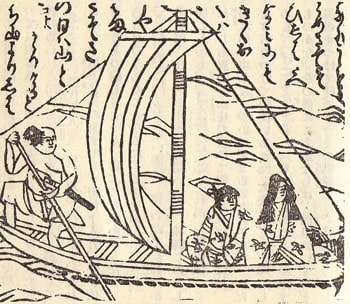

「山椒太夫」

「注」

「解説:山椒太夫」

361ページ

新版古典大系。『古浄瑠璃 説経集』「さんせい太夫」、『さんせい太夫考』から「説経序説」「さんせい太夫の構造」を読む。

引き続き、東洋文庫『説経節』

「注」を意識しながら「山椒太夫」「解説:山椒太夫」を読む。

国分寺と四天王寺の違いが顕著のあらわされている。

厨子王が選ばれた理由は額の米三つと重瞳(ちょうどう)ウィキペディアより ▼

重瞳(ちょうどう)とは、一つの眼玉に、瞳が二つある眼のこと。とくに、中国の貴人の身体的特徴として現れることが多い。 たとえば、伝説上の聖王である舜は重瞳だったという。また、資治通鑑などの史書によれば、項羽も重瞳だったという。

明らかな異相であるが、王の権威付けのためか、特に古代中国の王には重瞳にかぎらず、常人とは異なった身体的特徴をしていることが多い。たとえば、文王は四乳といって乳首が四つあったというし、禹は三漏といって耳の穴が三つあったという伝承が残っている。

日本においても重瞳は貴人の相と考えられ、豊臣秀吉、平清盛などが重瞳だったという伝承がある。もっとも、これについての信憑性はきわめて薄く、まともに論じられることはめったにない。物語においては、壇ノ浦夜合戦記で源義経、幸田露伴の『蒲生氏郷』で秀吉が重瞳だったという設定になっていたりもする。

海音寺潮五郎は、水戸光圀、由井正雪などについても重瞳であったという説を紹介した上、「ひとみが重なっている目がある道理はない。おそらく黒目が黄みを帯びた薄い茶色であるために中心にある眸子がくっきりときわだち、あたかもひとみが重なっている感じに見える目を言うのであろう」と論じている(文春文庫『中国英傑伝』、英雄総登場)。

医学的には、二重瞳孔といって、瞳が二つになる症例が存在する。先天的にそうなる場合もあるし、なんらかの物理的衝撃を受けた場合など、虹彩離断が著しく悪化した場合も二重瞳孔になる。虹彩離断になったばあいについては物が二重に見えるという不具合が生じ、治療には外科手術が必要である。

中東では四ツ目の犬や斑には意味があるようだ。だが四ツ目の犬は重瞳では無く,眼の上に眉毛のような斑が入った犬のことだったように思う。

東洋文庫『説経節』では森鴎外の作品が有名だと言うことで、「山椒太夫」とつけられたという。

「山椒太夫」の山椒は出所がわからないと示されていた。

新版古典大系『古浄瑠璃 説経集』では「さんせい太夫」、『さんせい太夫考』では「説経さんせい太夫」と記されている。

「さんせい太夫」はかなり面白そうだ…。

展開や風習や行動やそれぞれの意味合いに興味深い箇所が多くある。

かなり長文になりそうなので,ここでは控えたい。

次は「さんせい太夫」に関係があるらしく解説などに多く出てきた『幸若舞』『舞の本』二冊から「信太」を楽しみたい。