1月16日

藪入り

7月16日

後の薮入り

薮入りとは

草深い土地へ帰る意

正月および盆の一六日に、奉公人が暇をもらって親元または請(うけ)人の家へ帰ること。また、その日。宿入り。宿下がり。[季]新年。

後の薮入りとは

七月一六日の盆の藪入り。正月の藪入りに対していう。

ところで…といったはなしですが…

ウィキで藪入りを見ていたら、「嫁取り婚」が出てきた。

縄文と古代文明を探求しよう!というHPでは、 【勇士婿入り婚】から【勇士嫁取り婚】へ というページがあったので、ご参考までに…。

わたくしはというと、相変わらず。「嫁取り婚」と入力すると「嫁と離婚」と画面に出てきた。

キャビーーッ!キャビーーーン!!

1月15日

小正月

大正月(1月7日まで)に対しての 小正月

ウィキを見ると、朝には小豆粥を食べる習慣があった。

古くは『土佐日記』や『枕草子』などにも、小正月に小豆粥を食べたことが記されているらしい。

現在でも東北地方の農村などに、左義長の前に小豆粥を食べる習慣が残っている地域がある。

これらの地域では、元日から小正月の期間中に小豆(あるいは、獣肉を含む赤い色をした食品全般)を食することが禁忌とされている場合が多い。

2012年 本

11: 『バレエって、何? ダンスマガジン編』『シリーズ 舞台うらおもて バレエ』

『バレエって、何? ダンスマガジン編』

新書館

2002年07月24日

144ページ 1680円

「バレエを見るとき何をどう見ればいいの」「バレエを楽しむコツは?」世界のダンサー55、バレエの名作20、世界のバレエ団20をはじめ、バレエ・テクニック解説、劇場マップ、全国カンパニー&スクールガイドなど、初心者から高度な鑑賞者まで、楽しいバレエ・ライフのための知識を満載!

『シリーズ 舞台うらおもて バレエ』

大月書店

1988

31ページ 1500円

絵本

11: 『バレエって、何? ダンスマガジン編』『シリーズ 舞台うらおもて バレエ』

『バレエって、何? ダンスマガジン編』

新書館

2002年07月24日

144ページ 1680円

「バレエを見るとき何をどう見ればいいの」「バレエを楽しむコツは?」世界のダンサー55、バレエの名作20、世界のバレエ団20をはじめ、バレエ・テクニック解説、劇場マップ、全国カンパニー&スクールガイドなど、初心者から高度な鑑賞者まで、楽しいバレエ・ライフのための知識を満載!

『シリーズ 舞台うらおもて バレエ』

大月書店

1988

31ページ 1500円

絵本

2012年 本

10: 『北斎漫画を読む』江戸の庶民が熱狂した笑い

有泉豊明著

里文出版

2010/10/15

167p 1890円

葛飾北斎のペンネームに関する考察 166

葛飾北斎

カツシカ ホクサイ

Katsushika~a Hokusai

Katsushika AHokusai

かつしか あほくさい

葛飾 阿保くさい

『北斎漫画を読む』江戸の庶民が熱狂した笑い を読了。

京都 えきでは今月22日まで

来月、京都文化博物館で『北斎展』。

行きたいな行きたいな…

待ち遠しいな、待ち遠しいな と思いながら、楽しんだ。

北斎は生誕250年☆

著者の各章末の繰り返しの言葉が、見事な癒し。

不思議に思い著者の略歴を調べると、心療内科開業医だという。

ほほ~ん、と納得。

北斎漫画に興味のある方にも癒されたい方にも楽しい時間を過ごすことができる一冊。

【内容情報】(「BOOK」データベースより)

知るほどに面白い!江戸の話題作。マンガ(漫画)の名付け親、北斎が残した傑作に迫る。

【目次】(「BOOK」データベースより)

高砂/めで滝/鳳凰/三玉の亀/唐子/宝尽し/節分/和合神/出雲大社と麒麟/開公の像〔ほか〕

【著者情報】(「BOOK」データベースより)

有泉豊明(アリイズミトヨアキ)

1945年生。山梨県出身。心療内科開業医(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

2012年 本

9: 『団十郎◯死絵』江戸の◯◯ ◯二

◯ ◯子 著

◯書房

139P 1236円

『団十郎◯死絵』江戸の◯◯ ◯二を読む。

團十郎については71ページより記載。 (以下 團十郎)

どれが團十郎かわからないのでクローズアップ(実物大)を載せたとある。

ところが73ページ

この絵、全体をもう一度よーく見ると、まわりにいる人たちはみんな彼のこども……。 著者書く

ずいぶん、こどもが多いのねぇ。 著者書く

上太字のように記されているが、どこを探しても、挿入画は團十郎ひとりきりのクローズアップ画しか載せられていないので、何のことだかさっぱりわからない。

資料は白黒だが素晴らしく、丹念に読んだ。

楽しい一冊だった。

死絵とは Wikipediaより ▼

歌舞伎役者、文学者などで有名な者が死去したとき、その冥福を祈るために版行された似顔絵の浮世絵である。生前の業績、辞世、法号、命日、墓所、追善の歌句などが記された肖像画である。

お気づきの点などございましたらお教え下さいませ。

又 失礼があれば、お許し下さい。

なにか要望などがございましたら、ご記入下さいますれば可能な限り気づいた時点で速やかに対処いたします。

今回も記録のみにて失礼申し上げます。

1月14日

左義長・どんと祭

ウィキによれば、左義長・どんとは地方によって、呼ばれ方が違う。

呼ばれ方(五十音順)▼

あわんとり(千葉・茨城南部)

おんづろこんづろ

富山県黒部市宇奈月町下立(おりたて)の下立神社で行われる行事。燃え上がる炎が鶴の飛び立つ姿に見え、それが「おおづる、こづる」に、それが訛って「おんづろこんづろ」になった。

おんべ焼き(単におんべとも)

御柴灯(おさいとう)

かあがり(長野県南佐久郡小海町、南佐久郡南相木村、北相木村)

かんがり、かんがりや(長野県南佐久郡川上村)

かがり火の転とも、歳神様を天に送る(神上がり、神上がり屋・夜)とも言われる。

かんじょ(新潟県村上市岩船)

グロ(島根県大田市五十猛町)

五十猛のグロを参照のこと。

さいと焼き

さいの神・才の神焼き・歳の神(新潟、福島県会津地方ほか。会津地方は後者の「歳の神」と呼ばれる)

福島県会津地方では1月15日に行われる。大沼郡三島町で行われる伝統行事は、「三島のサイノカミ」として国の重要無形民俗文化財に指定されている。

塞(さい)の神まつり

富山県下新川郡入善町上野邑町で毎年1月第2日曜日に行われる火祭り行事で、2010年、「邑町のサイノカミ」として国の重要無形民俗文化財に指定された。

さぎっちょ(富山、石川、福井、高知、福岡、岐阜)

三九郎(さんくろう)

長野県松本地方の呼称で、同地方で道祖神の祭りを統括する神主「福間三九郎太夫」の名前にちなむといわれるが、他にも諸説ある。だるまは一番目立つ頂上付近に飾り付ける。旧来は1月15日に行われていたが、最近は学校の休みに合わせ、1月7日頃行われるところが多い。「繭玉」と呼ばれる米の粉で作った団子を柳の枝に刺して焼いたものを食べ、無病息災の祈願をする。

しんめいさん(広島県東広島市安芸津町)

墨付けとんど(墨付け神事)

島根県松江市美保関町片江地区で行われる行事。1月7日(2010年以降は1月第2日曜日)に行われる。神輿を持ち「チョーヤサー」と言いながら練り歩き、最後は神輿を持って海へ入る。その前の年に結婚した人やテレビのアナウンサーも海に入る。そして参加者や見物人の顔に墨を塗る。稀な例。

墨塗り

新潟県十日町市松之山町の行事。焼きを行った後の行事の名前から。稀な例。焼く対象を「賽の神」と呼ぶ。

とうどうさん(愛媛県、東予地方)

とんど(広島県、岡山県)

とんど焼き

どんと

どんと祭

宮城県仙台市およびその近辺で行われるものの呼称。1月14日夜に正月飾りを焼き、その火にあたると病気をせず健康で暮らせるといわれる。石巻市周辺では、松の内が終わると漁が始まるため14日にどんと祭ができないという言い伝えがあり、1月7日に行われる。餅を焼くということはなく、だるまは登場しない。子供の祭りともされない。また、特に書初めを焼くということもない。場所の確保等の問題で年々少なくなりつつはあるものの、各地域ごとの神社で行われてきた。中でも大崎八幡宮のものは20万人以上が訪れるというもっとも盛大なもので、仙台市の無形民俗文化財に指定されている。裸参りと称し、男衆がふんどし姿で練り歩く行事も行われる。この裸参りには、女性の参加も増えている(女性はさらしを巻く)。

大崎八幡宮どんと祭

どんどや(九州)

どんど焼き

どんどん焼き(群馬県)

とんどさん(鳥取県)

ほっけんぎょう(九州/福岡)

やははいろ(東北)

1月13日 奈良の佐保川沿いにスイセンが咲いていました。

てくてくと、佐保川沿いを歩きました。

モミジの真っ赤な十二月十日、佐保川近くではスイセンの花が咲き始めていました。

そして一ヶ月あまりたった今日は、以前よりも多くのスイセンが咲いていました。

上の三枚はお昼頃のスイセン

下の二枚は、夕日を浴びたスイセンです。

なんだかとってもうれしいワ

奈良 佐保川

2012年 本

8: 『もっと知りたい伊藤若冲―生涯と作品』改訂版 (アート・ビギナーズ・コレクション)

佐藤康宏 著

東京美術

アート・ビギナーズ・コレクション

96ページ 1,890円

2011年7月

楽しい時間を過ごすことができた。

今回も記録のみにて失礼申し上げます。

東京美術 HPより ▼

はじめに 七百五十年後の同志に向けて

若冲を訪ねる京都マップ

若冲の家族と同時代の文化人たち

序章 市場を逃れて自然を描く(1歳~31歳)

商人から画家へ

エピソード1 狩野派の画法

第1章 最初から個性的(32歳~42歳)

初期作品

若冲の人脈1 大典

エピソード2 鶏を写す――「松樹番鶏図」

若冲を観る1 浮遊する植物

エピソード3 模写の意義

第2章 東アジア花鳥画史のモニュメント(43歳~51歳)

動植綵絵〈どうしょくさいえ〉

若冲の人脈2 売茶翁

エピソード4 雀を放つ

若冲を観る2 粗密の対照

エピソード5 一七六〇年の観客

若冲を観る3 鶏の品種

描法細見 細部に宿る神――「動植綵絵」を見る

若冲を探る1 「動植綵絵」の裏彩色

若冲を探る2 「動植綵絵」の意味

若冲を観る4 完璧な設計

若冲を観る5 木版画からの発想

若冲を観る6 白・黄・黒が織り成す輝く羽

若冲を観る7 琳派の意匠

空間再現 「釈迦三尊像」と「動植綵絵」を一堂に観る

第3章 単色デザインの斬新さ(44歳~72歳)

水墨画と版画

若冲の人脈3 曾我蕭白

エピソード6 大典が語る風流の墨技

エピソード7 金刀比羅宮の障壁画

若冲を観る8 静謐と逸興の空間

若冲を観る9 弱龍の譜

エピソード8 素麺好き

若冲を観る10 「乗興舟」の異版

エピソード9 淀川下り

若冲を探る3 市場をめぐる騒動

若冲を観る11 若冲の名声

描法細見 若冲と若冲工房――「枡目描き」の技法から

第4章 最後まで衰えない画力(73歳~85歳)

物好きの晩年

若冲の人脈4 木村蒹葭堂

エピソード10 石峯寺の訪問者

若冲を観る12 家族的な鶏

エピソード11 年齢詐称

若冲を観る13 筆触分割

エピソード12 若冲の弟子たち

若冲を観る14 展覧会始まる

総論 伊藤若冲と江戸中期絵画の豊穣

若冲作品を所蔵する主な美術館・博物館・寺社

本書に掲載した若冲の作品索引

(ヴァンターハルター作 「リムスキー・コルサコフ夫人」 1864 117×90)

2012年 本

7: 『オルセー美術館の名画 101選』バルビゾン派から印象派、世紀末の絵画まで

島田 紀夫 (編集)

小学館

小学館アート・セレクション

2010 年5月

128 ページ 2200円+税

データーベースより▼

第1章 19世紀後半フランスの正統派絵画(クテュール―退廃期のローマ人たち

アングル―泉 ほか)

第2章 19世紀後半フランスの前衛絵画(クールベ―オルナンの埋葬

画家のアトリエ(私の芸術的人生の7年間を要約する現実的寓意) ほか)

第3章 印象派とポスト印象派(モネ―カササギ

アルジャントゥイユのヒナゲシ ほか)

第4章 世紀転換期フランスの絵画(セリュジエ―タリスマン(護符)

ベルナール―愛の森のマドレーヌ ほか)

19世紀後半のフランス絵画を形づくっていた、2つの大きなグループ。ひとつは、画壇の主流を成す、サロン(官展)を中心とした「正統派絵画」。もうひとつは、レアリスム(写実主義)、バルビゾン派から印象派、ポスト印象派、象徴主義、ナビ派、フォーヴィスム(野獣派)にまで至る、多彩で多様な前衛絵画。オルセー美術館設立の理念は、この2つのグループを対比して展示することで、近代フランス絵画の豊かさと深さを示すことにあった。本書は、その設立の理念に沿って構成された、フランス近代絵画を代表する名画のなかから、101点を厳選。わかりやすく、ためになる解説つき。

他に好きな画家、好きな作品が多くあったのに、美しい肖像画「リムスキー・コルサコフ夫人」を選ぶ。

『ハプスブルグ 京都展』を二度見て以来、肖像画にも興味を持ち始めたかもしれない。

寒い冬。暖かな部屋でみかんを前に、右手にココア。左手に本書持ち、気軽に楽しむのに都合が良い。

選ばれた作品はそれぞれ興味深い。

見た感じ、全作品の印刷はハイライトを落とした強めの印象。

パリ三大美術館。オルセー美術館は1986年に 開館。見る機会に恵まれない。

(写真上は 秋篠音楽堂前に置かれていた パンフレットから)

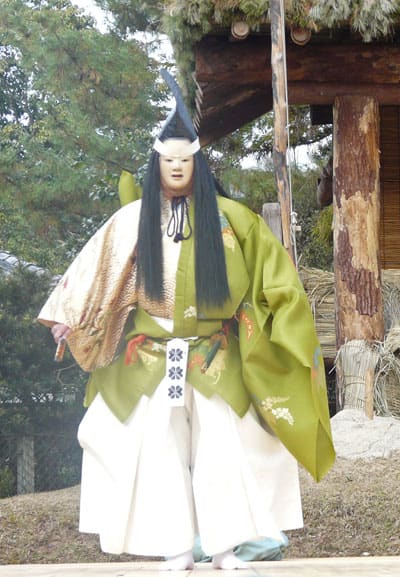

先日記録した公開講座 秋篠音楽堂 「大和萬歳と伊勢萬歳」 講師:鶴岡正生氏(現状と取り組み)の後半は、万歳上演だった。

初めて見た万歳は、にぎやかでお目出度い色艶(笑)のあるものだった。

演じ手は伊勢万歳の村田社中

村田清光、中川晃、早川昭夫 三氏

万歳は基本が問答だと何かのほんで読んでいたので 二人だとばかリ思っていたが、伊勢万歳は三人とのこと。

伊勢万歳がもともと三人なのか、或は便宜上三人になったのかは、私にはわからないし、その辺の説明は無かった。

伊勢万歳では門付芸だけではなく、家の中や泊まる場合の「づくしもの」「ききちがえ」といった芸も披露して下さった。

づくし は歌舞伎にも古典文学にも度々出てくる。また、似たような色艶(笑)内容も、古典文学で読んだことがある。

万歳は歴史が長いと感じた。

伊勢万歳の村田社中は、大和万歳も演じて下さった。

『神力』と『柱建』

数え歌形式で、歌の内容が興味深い。小鼓も一定のリズムあり。

『柱建』の方は「御殿を建てる」「御殿をほめる」場合。

初めて見た万歳だが、大和万歳ではご年配の方で一緒に口ずさんでおられた方がいらっしゃり、庶民生活に浸透していたことを知る。

万歳にも大向こうの方がいらっしゃった。

声良し間良しのベテラン。

屋号では はらない。声の掛け方は歌舞伎的ではなく、文楽や小芝居に近い。

「待ってました!たぁっぷり。」は共通。

観客、上の言葉に対しての反応から考えて、伝藝愛好者多し。

万歳。これが現在の「漫才」の元なのかと感心した。

実際の万歳を拝見して、語りや問答が、えらく色々な形で発展していたのだなぁと、感じた。

2012年1月8日 奈良 秋篠音楽堂にて

講座舞台音楽堂関係者のみなさま、楽しい時間を過ごさせていただき、ありがとうございました。

心より御礼申し上げます。

最後までおつきあい下さいましたご訪問いただいておりますみなさま、ありがとうございます。

間違いやお気づきの点がございましたら、お教え下さればうれしいです。

先日記録した公開講座 秋篠音楽堂 「大和萬歳と伊勢萬歳」 講師:鶴岡正生氏(現状と取り組み)の後半は、万歳上演だった。

初めて見た万歳は、にぎやかでお目出度い色艶(笑)のあるものだった。

演じ手は伊勢万歳の村田社中

村田清光、中川晃、早川昭夫 三氏

万歳は基本が問答だと何かのほんで読んでいたので 二人だとばかリ思っていたが、伊勢万歳は三人とのこと。

伊勢万歳がもともと三人なのか、或は便宜上三人になったのかは、私にはわからないし、その辺の説明は無かった。

伊勢万歳では門付芸だけではなく、家の中や泊まる場合の「づくしもの」「ききちがえ」といった芸も披露して下さった。

づくし は歌舞伎にも古典文学にも度々出てくる。また、似たような色艶(笑)内容も、古典文学で読んだことがある。

万歳は歴史が長いと感じた。

伊勢万歳の村田社中は、大和万歳も演じて下さった。

『神力』と『柱建』

数え歌形式で、歌の内容が興味深い。小鼓も一定のリズムあり。

『柱建』の方は「御殿を建てる」「御殿をほめる」場合。

初めて見た万歳だが、大和万歳ではご年配の方で一緒に口ずさんでおられた方がいらっしゃり、庶民生活に浸透していたことを知る。

万歳にも大向こうの方がいらっしゃった。

声良し間良しのベテラン。

屋号では はらない。声の掛け方は歌舞伎的ではなく、文楽や小芝居に近い。

「待ってました!たぁっぷり。」は共通。

観客、上の言葉に対しての反応から考えて、伝藝愛好者多し。

万歳。これが現在の「漫才」の元なのかと感心した。

実際の万歳を拝見して、語りや問答が、えらく色々な形で発展していたのだなぁと、感じた。

2012年1月8日 奈良 秋篠音楽堂にて

講座舞台音楽堂関係者のみなさま、楽しい時間を過ごさせていただき、ありがとうございました。

心より御礼申し上げます。

最後までおつきあい下さいましたご訪問いただいておりますみなさま、ありがとうございます。

間違いやお気づきの点がございましたら、お教え下さればうれしいです。

1月11日

111

鏡開き

正月に年神様に供えた鏡餅を雑煮や汁粉にして食べ、一家の円満を願う行事。

地方によって日が違い、京都では4日に、ほかに20日に行う地方もある徒、ウィキペディアに書かれている。

そういえば、母は11日にお鏡(もち)を割って、おぜんざいにしてくれたっけ。

会社では年始早々神主様がこられ、祈祷。

そのあとお仕事の先輩がおぜんざいを作って下さった。

実家ではいろいろな色の のし餅なんかも割ってあられにしてくれた。

けれど わたしが大きくなった頃には、餅屋さんが持ってきて柔らかい間に、のし餅だけは切っていたな。

最近のおもちって、小さく無い?

丸餅では二個食べて一個分くらいのがよくあるね。

こどもの頃はおもちもたくさん食べられたのに、小さいおもちでも少し食べると満足かな。

なのに、痩せない…

1月11日は 蔵開の日でもあるんだって。

商家などで、新年初めて蔵を開き、商売繁盛を祈る行事だそうだ。

江戸時代、大名が行った米蔵を開く儀式がその起源らしい…。

ふきのとう

ふきのとうが、芽をだしていた。

まだかたいつぼみ

久しぶりに古今和歌集を手にとる

紀貫之

ほほう、いいね

古今和歌集 22 紀貫之

春日野の 若菜つみにや 白妙の 袖ふりはへて 人のゆくらむ