2012年 本

12: 『江戸の男色』上方・江戸の「売色風俗」の盛衰

白倉敬彦

著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)

1940年生まれ。早稲田大学文学部中退。独立の編集者として、長年美術・浮世絵関係の出版物の企画・編集に携わる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

洋泉社

新書y

253ページ 780円

2005/05

内容(「BOOK」データベースより)

日本の男色が、支配層の嗜みから一般民衆に拡がり、売色(売春)として成立したのは十七世紀末といわれている。歌舞伎文化の先進地だった上方(京・大坂)では、「野郎歌舞伎」が禁止され、若い役者たちは遊所に流れ込む。その「男色風俗」は、元禄以降に江戸にも伝えられ、上方では「若衆と男」の組合せが基本だが、江戸では、若衆を「裕福な商家の女性」が買うことが優勢になる。その実態は、女装の「美少年」が男女を相手にする世界史的にも珍しい「売色風俗」だった。本書は、「男色図」を介して江戸の性風俗の盛衰を描く「性の図像学」でもある。

挿入画がたいそう過激であった。

絵のまわりの文字を丹念に読み、笑い転げていた。

図(変体仮名)がたいそう小さく、戸惑う。

本誌が親切なのは現代文字も含まれていること。なので普通の読み物としても楽しむことが出来る。

但し、電車や喫茶店など人前、覗かれる恐れのあるところでは読むべからず!である(笑)

内容は漫画の陽に面白く笑ってしまうが、しっかり江戸文化に取り組まれたと言える本。

江戸の風習や暮らしぶりの一方向性が読み取れる。

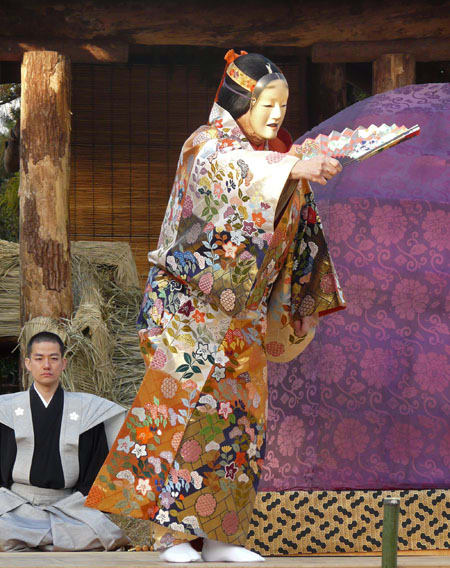

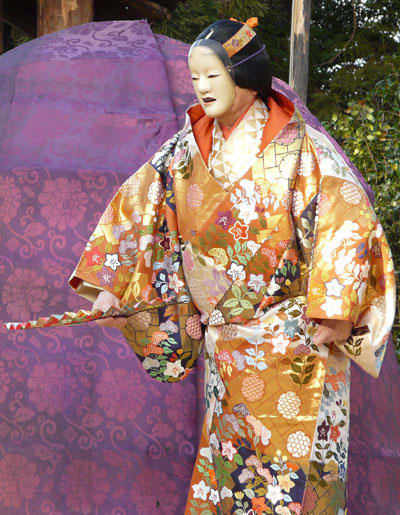

芝居や芸能に少しばかリ感心のあるわたしにとっては、読んでおきたい一冊かもしれない。

今後歌舞伎を見る上で、ちょっとした いろいろ(?)な奥行き画感じられるかもしれない。

そういえば以前松竹座の花形歌舞伎で、老夫婦らしきお二人のこんな会話を目の当たりにしたことがあった。

女: 「今回の若衆歌舞伎…」

男: 「若衆と言わず、花形歌舞伎と言いなさい。」

女: 「え?若衆じゃないの…」

男: 「花形と言いなさい。柄が悪い!」

この本を読んで、ご年配男性の意味を痛感した。

『江戸の男色』に加え『さんせう太夫』『絵解き 幕末諷刺画と天皇』『レンブラント』『観世流百番集』などを併読していたが、『江戸の男色』『絵解き幕末風刺画と天皇』の図の文章は面白意図同時に、かなりの時間がかかり手間どった。

なので読書記録が暫く途絶えていたと、ここで言い訳しておきたい…と、小心なわたくしは書く。