正月3日、盆2日祭りは1日しか休みが無い。

最近では仕事も多様化して日曜日以外の休みの人も多い。

関西はお盆の真っ盛り。

それは別にして

歴史話にのめりこんで勉強会まで引き受けてしまった人がいる。

御野村の歴史塾を希望され、先日4回目を開いた。

お盆前の日20人近くが集まる

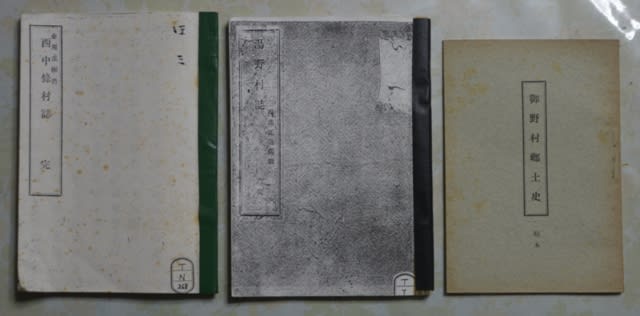

学習・研究内容は御野村郷土史と福山志料をテキストにした歴史を学ぶ

昭和3年発刊

江戸時代に菅茶山が書いた

これを参考にして先生が現地を確認し説明をしていく10回のシリーズ

具体的には

明治時代の境界をめぐる裁判の提出品

江戸時代末期の庄屋が書かせた地図

Kさんの所蔵品

御領遺跡の発掘調査の現場

県埋蔵文化センター実施を盗み撮り

昭和の時代に発掘された瓦

(御野村のものではないので見ると損かも)

鎌倉時代の法道寺跡にある古墳

江戸時代に下御領村と上御領村が別れた時の村境石?

山の頂上にある

江戸時代の国境石

江戸時代の道標

九州道・石州銀山道・笠岡道・上方道が

現国分寺参道前にあった

1里塚

菅茶山の詩

御領山にある民話のもとになる石

八丈岩 昔は八龍山と呼ばれていた

岩の登る鉄の階段に明治時代の年月記載あり

この石がある山の名前は沢山ある。藁磨山、大師山、八丈岩山、城主山等など

又この岩の上には鬼の足跡のようなくぼみがある所から

ごんとはちの民話が出来た?

こんな遺跡や史実を写真をもとに1回90分話す講座である。

楽ではないが受けた以上はがんばらなくては!

私が知らないことは参加の皆さんが教えてくれて

一つの史実を探求・学ぶ講座でもある。

お盆にちなんだ記事、こんなものしか浮かばなかった。

最近では仕事も多様化して日曜日以外の休みの人も多い。

関西はお盆の真っ盛り。

それは別にして

歴史話にのめりこんで勉強会まで引き受けてしまった人がいる。

御野村の歴史塾を希望され、先日4回目を開いた。

お盆前の日20人近くが集まる

学習・研究内容は御野村郷土史と福山志料をテキストにした歴史を学ぶ

昭和3年発刊

江戸時代に菅茶山が書いた

これを参考にして先生が現地を確認し説明をしていく10回のシリーズ

具体的には

明治時代の境界をめぐる裁判の提出品

江戸時代末期の庄屋が書かせた地図

Kさんの所蔵品

御領遺跡の発掘調査の現場

県埋蔵文化センター実施を盗み撮り

昭和の時代に発掘された瓦

(御野村のものではないので見ると損かも)

鎌倉時代の法道寺跡にある古墳

江戸時代に下御領村と上御領村が別れた時の村境石?

山の頂上にある

江戸時代の国境石

江戸時代の道標

九州道・石州銀山道・笠岡道・上方道が

現国分寺参道前にあった

1里塚

菅茶山の詩

御領山にある民話のもとになる石

八丈岩 昔は八龍山と呼ばれていた

岩の登る鉄の階段に明治時代の年月記載あり

この石がある山の名前は沢山ある。藁磨山、大師山、八丈岩山、城主山等など

又この岩の上には鬼の足跡のようなくぼみがある所から

ごんとはちの民話が出来た?

こんな遺跡や史実を写真をもとに1回90分話す講座である。

楽ではないが受けた以上はがんばらなくては!

私が知らないことは参加の皆さんが教えてくれて

一つの史実を探求・学ぶ講座でもある。

お盆にちなんだ記事、こんなものしか浮かばなかった。

資料に基づいた生きた勉強ができるなんて、すばらしい!

多くで学べば力になり、推進力になる。

郷土史のお勉強ですか。

≪自然を訪ねる人さん≫何かまた仕掛けられますか・・・・・・・?!

→仕事を多様化させて日曜日、月曜日、火曜日、水

曜日、木曜日、金曜日、土曜日のどこにも休みのな

い人

そうとしか思えません。(v^ー゜)

それにしても、こんな郷土史の勉強会で講師ができ

るとは、ホントに多才で多彩ですねぇ。

歴史的貴重なものが多数あって 歴史好きな方には楽しい勉強会になりそうですね。

全てひっくるめて世界遺産に登録されると良いですね。

そちらの郷土史を拝見していて誇りに思えました。

それに引き換え田舎は明治以後の新しい工場町でしたので 歴史が浅くチョット寂しいです。

講師頑張って下さい。

ご心配有難うございました。

稲作が始まったとか鎌倉幕府が成立したとかは

その後でいいと思うのです