城下町おだわらツーデーマーチ2日目(11/18)は、「真鶴・湯河原コース20km」に参加しました。

集合場所は、真鶴駅裏の真鶴中学校。コースは、真鶴駅から真鶴半島を一周し、ミカン畑を通り、湯河原梅林~幕山公園~湯河原駅迄。湯河原駅から電車で小田原駅に戻り小田原城迄20km。

8:45から出発式。式には、湯河原のゆるキャラ「ふうた」「たんぺい」が来てくれました。

9時スタート。真鶴駅から5分ぐらいの所に荒井城址があります。後三年の役(1083年)に源義家に従って活躍した荒井実継の居城といわれ、現在は緑地公園となっており、遊具も設置されています。

春にはしだれ桜22本が咲き誇り、桜の名所としても名高い。

上り坂を進んでいくと左手に真鶴港が見えてきます。皇帝ダリアも咲き誇っています。

約30分ぐらいで「中川一政美術館」に到着。中川一政は、東京の本郷で生まれ、文芸誌「白樺」により日本に紹介されたゴッホやセザンヌの作品に触発され、絵を描き始ました。

1914(大正3)年、21歳で描いた処女作「酒倉」が第14回巽画会において入選、翌年にも最高賞の二等賞を得たことで、画家として生きていくことを決意いたしました。

岸田劉生が組織した草土社を経て春陽会の会員となり、その後は会の中心メンバーとして、戦後日本洋画壇を引っ張っていく存在となりました。

1949(昭和24)年に当真鶴町にも画室を構え、やがてここを拠点として創作活動を行い、また画家としての業績が称えられ1975(昭和50)年には文化勲章を授賞しました。(中川一政美術館HPより)

今日は、ウォーキング参加者には、入場料無料です。私達も中に入りました。

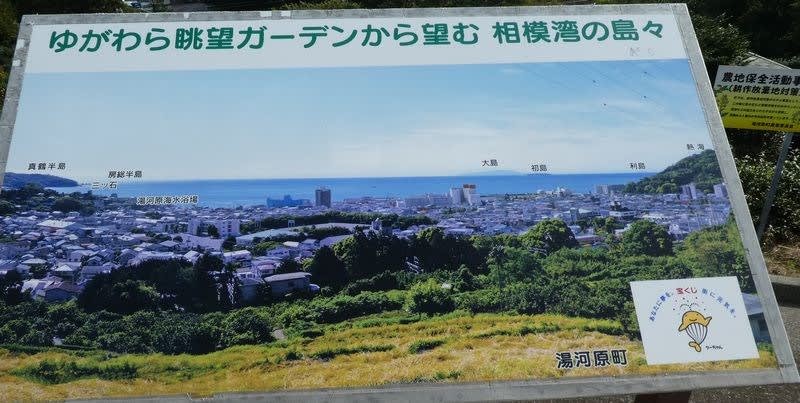

1時間ぐらいで1回目のチェックポイント「ケープ真鶴」に到着。ケープ真鶴は、真鶴半島の先端部に属しています。

名勝「三ツ石」、幕末の台場遺跡もあります。

ケープ真鶴から下り坂を進むと、真鶴港にやってきました。ここでは、干物、ホップコーン、ミカン、パン、つみれ汁などの接待がありました。

お酒がほしくなりますね。

お腹いっぱいになり、再び出発します。

貴船神社は、今からおよそ千二百年ほど昔の夏、真鶴岬の笠島(現在の三ツ石)の沖合に、夜ごと不思議な光が現れ、海面を煌々と照らしていました。ある日「平井の翁」という人が磯辺に出て

遥か沖を見渡したところ、光を背にした一隻の楼船が波間に浮かび海岸に近づいてくるので、船内を調べてみると、そこには木像十体余りと、口伝によれば、「この神をお祀りすれば村の発展がある」と

記された書状があったとされます。その夜、神は翁の夢に現れ、自らが大国主神である事を告げました。そこで翁は村人と力を合わせて社を建て、村の鎮守の神としてお祀りしたのが、

現在の貴船神社の起源と伝えられています。貴船まつりの起源は古く、神社の創建当初より、漁船や運送船の大漁や安全を祈って行われていた「船祈祷」が始まりとされます。これは、

寛平元年(889年)夏、神霊が御船に召されて真鶴岬の突端・笠島に流れ着かれたのを、郷民がお迎えして奉斎した故事に因んで行われました。山上の社殿より、神輿が海上を渡御し町内に

お出ましになるという形式は、貴船まつりの特色です。(貴船神社HPより)貴船祭りは、日本三船祭りの一つです。

しばらく歩くと左側に「品川台場礎石之碑」が」あります。品川の台場の基礎には、真鶴から切り出された石が使われたそうです。

品川台場礎石之碑 江戸末期の嘉永6年、海防のため砲台を築造せし品川台場の遺跡が、埋立工事により空しく失われることを思い、真鶴町株式会社鈴木組社長鈴木亀蔵及び

横浜市松浦企業株式会社社長松浦信太郎の両氏が、浄財を投じてその礎石の一部をここに移し碑を建つ。建立者がこの地を以ってしたるは、礎石の大石が当地産出の名石で

あることを世に残さんとし、且つ採石に當りし当時の労苦を偲びてその冥福と当地の石材関係者の発展を祈願するにありと云う。

これにより品川台場の遺跡が、この地に於て保存せられるのみならず、当時に於ける郷土の石材開発の状況の一端をも知ることを得、将来貴重なる文化財となり名所地とならん。

ここに建建の由来を記し、両氏の功績と愛郷心に敬意を表す。 昭和40年11月3日 真鶴町長 尾森東次 (説明文より)

その横には、「しとどの窟」があります。治承4年(1180)、源頼朝は平家討滅、源氏再興の兵を挙げましたが石橋山の合戦にて敗れ、土肥実平に導かれて隠潜した巌窟が、

この「しとどの窟(しとどのいわや)」です。 流れ落ちる湧水、苔むす岩石。 「土肥椙山観音像群」と呼ばれる多くの観音や石塔が立ち並ぶ、夏でも涼しい仙境です。(湯河原温泉観光協会HPより)

真鶴港を歩きます。海の匂いが漂い、海の近くで生まれた私には、懐かしい匂いです。

真鶴駅に戻り、ここから湯河原のミカン畑に向かいます。急な坂が待ち構えています。

上り坂が続きます。途中で小さな女の子が、ミカンを持ってウォーカーたちに配っています。ちょっと休んでミカンをいただきました。甘くて美味しい!

この地点で12,7km、ゴールまであと7k余りです。

湯河原梅園に着きました。ここが2回目のチェックポイント。

ここには、「幕山」があります。幕山という名前は、南麓斜面に露出した岩壁が遠くから眺めるとまるで部隊の幕のように見えることからつけられました。

パワースポット「幕山の幕岩」は、源頼朝主従に次々に危機がおそってきた山中では、土肥の大杉・小道地蔵、しとどの窟、自鑑小、立石、兜石などで危機を乗り切り「鎌倉幕府開運街道」と

呼ばれています。その奇跡を起こしたのが、街道を支える幕山の岩壁「幕岩」です。柱状節理で大地のエネルギーを直接受けられるスピリチュアルスポットです。

湯河原梅園からは、下り道です。

歩いていると珍しい犬に出会いました。「オーストラリアキャトルドック?」という種類です。シェパードより小さいが力強いような感じがしました。

新幹線のガードの手前を右折。ここからは、アップダウンが続きます。

急な下り坂を越えると「湯河原駅」が見えてきました。コースは、湯河原駅から電車で小田原駅に移動し、そこから歩いて小田原城址に戻ります。

マップには、電車の時刻表が載っていました。現在13時丁度です。時刻表を見ると、13:18があります。(このあとは、特急ですので何としてもこの電車に乗りたい)

13:06 湯河原駅に到着。

湯河原駅前には、「土肥実平」の銅像が建っています。土肥実平(どひさねひら)は、鎌倉時代の武士。相模国土肥郷を本拠とする鎌倉御家人。もと平氏。

源頼朝の挙兵に応じ石橋山の戦いには頼朝の危機を救い,以後源平合戦,奥州征伐に功を立て,備前,美作,備中,備後,播磨などの守護に任じられた。

『吾妻鏡』建久2 (1191) 年7月 18日の記事にみえるのが最後。その子孫は小早川氏を称し,安芸国に下向し勢力を伸長した。 (コトバンクより)

何と、中国地方「小早川氏」の先祖だそうです。

小田原駅からは、歩いて小田原城址へ。13:48ゴールしました。

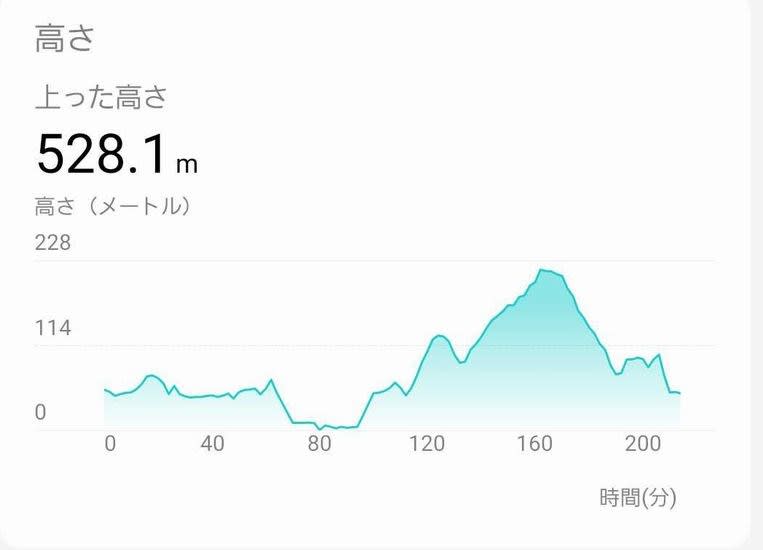

今日の記録です。GPSは、湯河原駅までです。

今日は、18時の飛行機で福岡に帰りますので、ゴール受付後すぐ小田原駅に戻りました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます