花形のハバードが独立し、替わりにモーガンが復帰したのもつかの間、ショーターまでマイルスの許へ去り、そしてモーガンも間もなく辞した所謂、「苦悩時代」のJMが新しいメンバーでスタートしたアルバム(LIMELIGHT LS 86034、1966年1月、CA、ハーモザ・ビーチのライトハウスでの録音)。

まだ無名のキース・ジャレットの存在にスポットライトが当たるものの、ほとんど無視状態の本作ですが、意外におもしろい。

確かに「飛車角落ち」のメンバーで、マイルスそっくりのミュートで既にポップぽさを匂わせるC・マンジョーネとガチ小型コルトレーンのF・ミッチェル、正体不明のキースとなれば、おおよその見当が付き、日本人の好みに合わないこのカヴァとなれば、目を向けられないのも止むを得ないかも。

でも、そこは大黒柱、ブレイキーの手綱捌きは超一流、ライブ・パフォーマンスの「ツボ」をしっかり押さえている。

マンジョーネのtpの音がやけに良いなぁ、と思ったら録音はW・Heiderで、これがなかなかいいんだなぁ。

2曲目‘Recuerdo’では、一瞬、‘The Shadow of Your Smile’のワン・フレーズが出てきてなかなか味な事をしてますね。

で、キースはどうか?と言うと、‘Recuerdo’でピアノの弦をも弾く異端ぶりを早くも見せている。当時まだ20歳にしては「ふてえ野郎」ですが、黙ってやらせるブレイキーも太っ腹ですね。他の曲ではそれほどの存在感はまだ無く、リリカルでリズムの乗り方がちょっと違うかな、と感ずる程度ですが、案外、バンド全体のスパイシー役になっているのかも。

とにかく、各自がバラバラなのに際どい所で妙に演奏が成り立っているのが「名門」たる所以でしょうか。

ライナー・ノーツでL・フェザーはキースの「非凡さ」を既に指摘している。

なお、キースの在団期間は4ヶ月ほどと短く、この後直ぐ、あのC・ロイド・グループで一気にその才能を開花させることになる。なので、フェザーのコメントは「後付け」の可能性(リリースの関係上)が無きにしも非ずです。

TOPの‘Buttercorn Lady’がカリプソ調なので、同じテイストで知られる‘Fungii Mama’がTOPに入った一枚を。

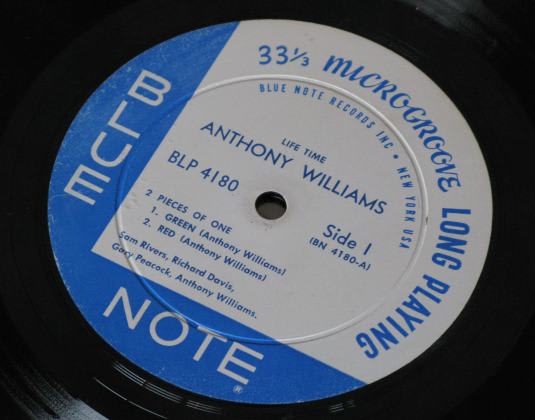

THE THING TO DO / BLUE MITCHELL(BST 84178)

ミッチェルのBN第1作目(1964年7月30日録音)。BNらしいモノトーンのカヴァがイカシている。

当時、まだ新進のC・コリアのBN初録音でジャズ・ファンに広くその名を知られる切っ掛けにもなった作品ですね。

こちらはもうしっかりとコリアがキー・パーソンになっていて、ラストに‘Chick's Tune’が入るほど。

日陰の男、クックが頑張ってるいるし、もう一人のまだ無名の新人、A・フォスターがいい仕事をしてますね。

この抜群のリズム・セクションをバックにミッチェル・クックが気持ちよさそうに吹いています。

巷では、方や、苦悩時代の「クズ盤」、一方はBNらしく隙なく造り込まれた「好盤」との評判ですが、じっくり聴くとなかなかどうして‘BUTTERCORN LADY’の非整合性も棄て難い以上の魅力があります。

この二枚に世代交代も含め次の時代のスター達の「足音」が刻まれている。