暑いからと言って自宅に籠城ばかりして居ると気が変になるので、気分転換にDU名古屋に出掛けた。半年ぶり位です。

アナログはコレと言ったブツがなくCDコーナーへ。在りましたよ、コレが。初版のElektra MusicianではなくBLUE NOTEからのリリースになっているので再発モノ?と、気になりましたが、CDでそこまで拘らなくていいかな。それに780円という価格も大いに魅力ですね。最近、とんと見掛なくなったLPはかなり値が張っているかもしれない。"edition one"と同様、最後期を暗示するようなカヴァ写真です。1979年11月26日、パリのエスパス・カルダン劇場でのライヴ。"two"はエヴァンスのオリジナルを中心に構成されている。TOPの”Re:Person I Knew ”から”Gary's Theme”への流れが抜群に良く、pの音の透明感にも聴き耳が立ちます。裏カヴァに24Bit/96㎑でマスタリングと記載されているので、その効果が出ているのかもしれません。"one"はもう少し、いい意味で雑味があります。エヴァンスは劇場に備え付けのハンブルグ・スタンウェイの音に感激し、プレイに集中できた旨を記した手紙をわざわざ送ったそうです。

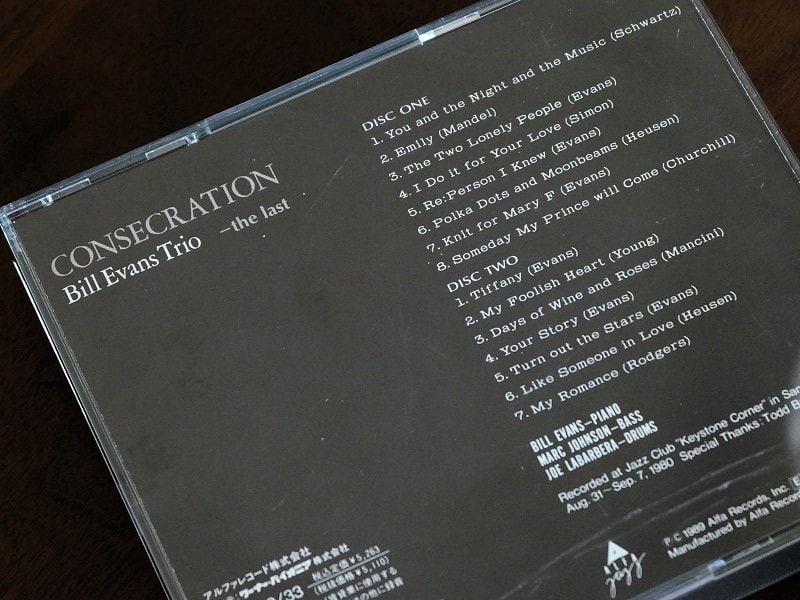

生前、エヴァンスはジョンソン、ラバーベラから成るこのトリオをあの「ファースト・トリオ」に匹敵すると公言していたそうですが、確かにファーストと違うエヴァンスを頂点とした新しいスタイルが完成しつつある。

"YOU MUST BELIEVE IN SPRING"以来、レパートリーの一つになっている”Gary's Theme”は一音一音がまるでリリシズムの雫のようで相変わらず素晴らしい。また、”WE WILL MEET AGAIN”に収録されている”Laurie”もクインテットではそれ程、魅力を感じなかったけれど、本作ではエヴァンスならではの叙情を弾き出している。もし、”WE WILL MEET AGAIN”がトリオで演奏されていたならば ・・・・・、ひょっとして、この「ラスト・トリオ」にまだ確信を持てず、目先を変える意味も兼ねて2管を入れたのかもしれません。なお、この曲は”CONSECRATION Ⅱ THE LAST”でもTOPに配され、こちらも胸にグッと来ます。

ただ、演奏後、聴衆が過剰反応(笑)しているラストの”Nardis”はどうなんだろう。延々と続くdsソロなんか・・・・・

それはそれとしてこの”THE PARIS CONCERT edition one & two"は所謂、死後の発掘ものの一つですが、音も良く内容も優れている。今更にして、いきなりですが、個人的にエヴァンスのBEST5の一枚に挙げたい。