T・ダメロンがコルトレーンの為に書いた名バラード、”Soultrane”が収録されているレコードが本作。紛らわしいけれど、コルトレーンのリーダー作”SOULTRANE”には入っていない。

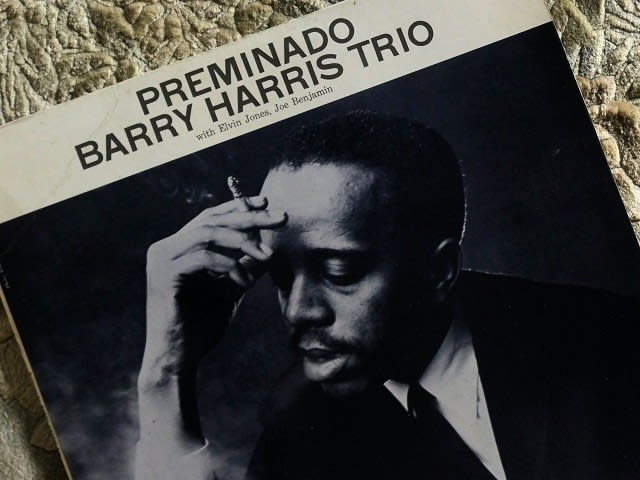

上がオリジナル・カヴァ(LP7070)、下が1962年になって、コルトレーンの人気にあやかり再発された米盤(LP7274)。ダメロンとコルトレーンの名の順が入れ替わっている。Goldmineによると、この2nd盤はオリジナルの1/5のプライスになっている。あまりにもショボいカヴァで触手が動かないのも無理ありません。

ところで、2nd盤のセンターラベルが面白い。No.は7247に変わっているが、ダメロンとコルトレーンの名の順はカヴァと逆のオリジナルのまま。そして、ラベルの周りの無録音スペースには、オリジナルNo.LP7070がサンド・ペーパー?か何かで無造作に掻き消され、横に再発No.が手書きで刻まれています。手違いが修正されないままリリースされたのだろう。いかにも米らしい。なお、RVGはちゃんと刻まれている。

普段、PRESTIGE時代のコルトレーンはあまり聴かないが、本作は、時々、引っ張り出し聴いている。その理由は、ダメロンが書いたチャーミングなオリジナル曲の中、コルトレーンの「鋼のリリシズム」が浮かび上がっている。

その典型的ナンバーが”Soultrane”で、「歌わないts」と揶揄されるコルトレーンが、例えば、”Gnid”では愛くるしく歌っている。”On A Misty Night”では後年の「シーツ・オブ・サウンド」を予感させる特異なドライヴ感が心地良い。まだ、海の物とも山の物ともつかない段階でコルトレーンに曲を書いたダメロン、そしてレコーディングをOKしたワィンストックはコルトレーンの才能を既に見抜いていますね。

完成度を求める作品ではありません。原石のままだが、期待を決して裏切りません。