GLEAM / FREDDIE HUBBARD (CBS SONY SOPZ 100-101)

まず、異例の出だしから始まるライナー・ノーツ(1975年)を。

「日本においてフレディ・ハバードのここ数年の評価はきわめて低い。それに比較してアメリカでの彼の評価は非常に高い。 その証拠に1974年度、ダウン・ビート誌の人気投票ではマイルス・デイビスをしのいで、トランペット部門のナンバー・ワンに輝いている。 このあまりの評価の開きはどこにあるのだろうか。」

全文を紹介すると長くなるので、その後を要約(意訳)すると、ジャズが音楽として常に身近で日常生活に溶け込んでいるアメリカに対し、日常的とは言えず理論が優先し、しかも、学究的に聴かれる傾向が強い日本では、自ずと「価値観」にズレが生ずるとしている。 具体的には、ビートの違いを挙げ、この頃のアメリカのライフ・スタイルでは8ビート、16ビートが根付いているのに対し、日本ではまだ浸透していない(逆に軽くみられているかも)、と。

当時、ハバードの人気、実力を正当に認めている人達は多かったけれど、C・ロイドの時のように、人気が出ると「難癖」をつけ、恰も「ジャズを一番解っているのはオレ」とパフォーマンスする評論家とそれに便乗する連中が必ず出てくる。

その伏線となったのが、CTIの2、3作目、‘Straight Life’と‘First Light’ 。SJ誌でこの2作を同時レヴューした当時、辛口で鳴らしたA氏は極めて激しい口調でメッタ切りした。酷評自体、評論家として問題はないけれど、思想的反発を匂わせる内容が気になった。公平、公正に基づき、違う感性を持つレビュアーにも担当させるべきではなかったか、と思う。

それはそれとして、‘First Light’ はその年のグラミー賞に輝き、日米の「価値観」の違いが鮮明に出ている。なお、言うまでも無く、A氏の評は受賞より先に書かれている。

話を本題へ。

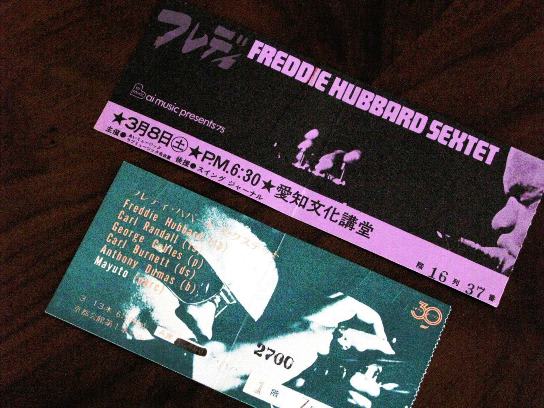

1975年3月に来日したハバードが、8日の名古屋公演を皮切りに各地を回り、17日、東京郵便貯金ホールでライブ録音されたもの(2枚組)。名古屋公演は打合せが不十分だったのか、兎に角、PAが最悪、ライティングも最低。たまたま顔を合せた知合いも首を傾げていた。

このままでは「アカン」とスケジュールを調べると、13日に京都公演があり、岡崎の「京都会館」(下のチケット)に追っかけた。さすがにPAもライティング・ワークもパーフェクト、演奏内容も最高でした。本作にも収録されている‘Kuntu’では照明を落とした中、一人だけスポット・ライトに浮かび、ロング・ソロを吹くハバードはまるで「鬼神」の如し。ホント、凄かった。

さすが、京都の文化に対する姿勢は違いますね。

パーソネルは、

Freddie Hubbard(tp, flh), Carl Randall, Jr.(ts, fl), George Cables(el-p), Henry Franklin(el-b), Carl Burnett (dr), Buck Clarke (cga, perc)

収録曲(2枚組)は、

Put It In The Pocket, Ebony Moonbeams, Spirits Of Trane , Kuntu, Midnight At The Oasis, Too High

スタイリスティックスのカヴァー‘Betcha By Golly Wow’はケイブルスだけを従え美しいトーンのflhで情緒纏綿に語り、ストレート・アヘッドな‘Spirits Of Trane’ではジャズ・トランペットの真髄とも言える「凄み」を聴かせる。

クラークのコンガをフューチャーしたアフロ・ナンバー‘Kuntu’、22分を越す気迫に満ち、他の追従を許さぬクリエイティブなパフォーマンスは圧巻! マリア・マルダーのカヴァー‘Midnight At The Oasis’、ライト・ファンクでありながら濃厚なハバードのtpブロウに痺れる。

ラストはスティーヴィー・ワンダーのカヴァー‘Too High’、噎せ返るようなファンクの香りのなかハバードとケイブルス、二人のアジテーターに身も心も踊らされる。

フレディのtpはどこまでもジャージーでスタイリッシュだ。

この‘GLEAM’は日本オリジナル制作で海外リリースはなく、長年復刻されないまま放置されていた。聞くところによると、来日ミュージシャンがこぞって買い廻り、外国の多くのフレディ・ファンからエアメイル注文が入ったそうです。

この作品は、一部の評論家達からハバードに対するネガティブなイメージを植えつけられた方々には無縁で、今更、聴いてはいけない。自分の耳に失望し、眼力のなさを思い知るだけ。‘Kuntu’一発で卒倒するだろう。

ジャズを聴き始めて間もないフラットな耳を持つ方に聴いて欲しい。

数年前、やっとCDでリリースされた。

このライヴが日本で録音された事は誇りに思う。だが、反面、外国人、アーティスト達が高く評価しているにも拘らず、コレクターズ・アイテムになるまで蔑にした我が国のジャズ界は、嗚呼 ・・・・・・・・