「モダン・トロンボーン」の第一人者、王者と言えばJ.J.JOHNSON、これほど間違いが無いものはありません。

そして、代表的な名盤と言えば、とうの昔から「Dial J J 5」と「Blue Trombone」と決まっている。それに続く作品は好みにより、分かれているようですが、この2枚は鉄板盤ですね。

でも、自分はこの2枚を何度聴いても、果してジョンソンの名声に十分値する作品とはどうしても思えず、例えば、同じ巨人のマイルス、ロリンズ、コルトレーン等々のそれこそ「泣く子も黙る」名盤と比べるとそのギャップの大きさを感じずにはおられない。

そこで、SAVOY辺り~CBS~IMPULSE~RCA(66年)まで、J.J.が第一線で活躍していた頃の作品を改めてザクッと聴き直してみたが、彼のtbは既に完成の域に達しているので、プレイ自体殆ど変化は見られません。

鉄板盤2枚はいずれもリズム・セクションが良く、J.J.のtbも良く鳴っていて、後者などあまり例のないtbのワンホーン・カルテットでもあります。でも、月並みな表現だが、「グッ」とくるものが希薄なんだなぁ~

一枚目は、1958年、コンサートを収録した、‘J.J. IN PERSON!’(CBS)

パーソネルは、J.J.の他、Nat Adderly(cor) Tommy Flanagan(p) Wilbur Little(b) Albert Heath(ds)

‘Tune Up’、‘Walkin'’を始め、お馴染みのバップ・ナンバーをズラリと並べ、強壮ドリンクを1ダース飲んだようなハリキリ・ボーイ、ナットと上記2枚に勝るとも劣らない好ソロを連発するフラナガンにサポートされ、J.J.はストレートで豪快なプレイを聴かせます。

また、曲毎に取るジョンソンのMCにも驚かされます。プロ級の滑らかさですね。ま、トロンボーンをこれだけスムーズに鳴らすのですからお手の物かもしれませんけど。

但し、ライブでありながら一糸乱れぬほぼパーフェクトな演奏はちょっと驚きですし、何となく不自然な聴衆の拍手と出来過ぎのジョンソンのMCなどから疑似ライブの可能性が否定できません。

それはそれとして、演奏内容は12枚ほどあるCBSの中では、本作が一番の出来と聴きました。

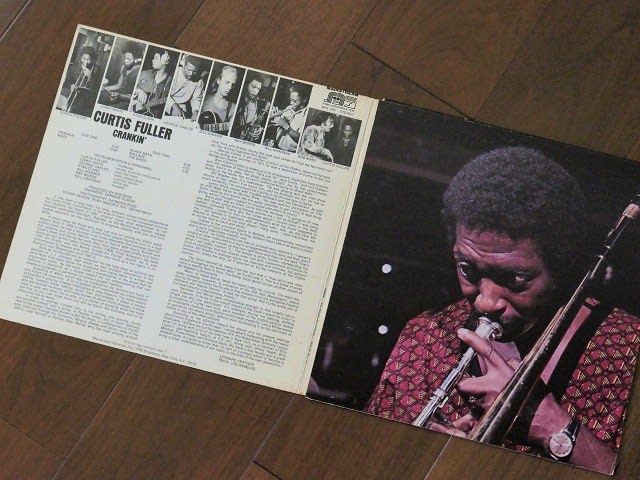

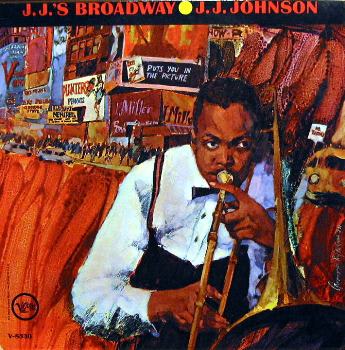

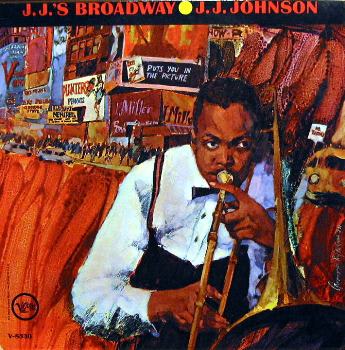

次に、1963年録音の‘J.J.'S BROADWAY’ (VERVE)

題材をミュージカル・ナンバー10曲に絞り込み、 カルテットで4曲、残りの6曲を5本のトロンボーン・セクションで構成されている。演奏時間が殆ど3分台と短く、触手が伸び難いかもしれませんが、これがイイんだなぁ~

もともとJ.J.は1曲の演奏時間をコンパクトに仕上げて曲数を増やすアルバム作りをしているので、あまり苦にならないし、彼の魅力でもあるスケールの大きさが些かも損なわれていない。それに、何時になくメロディアスです。

勿論‘My Favorite Things’の躍動感も見事ですが、何と言っても‘Who Will Buy’がピカイチ!3分46秒というフレームの中に「繊細さと大胆さ」が完璧な形で納められている。

また、音が良いです(MONO盤)。エンジニアはPhil Ramone、あのV・Valentinも一応、関わっていますがいつものVERVEの音とは異なります。

数あるリーダー作の中で、最高傑作はコレ!

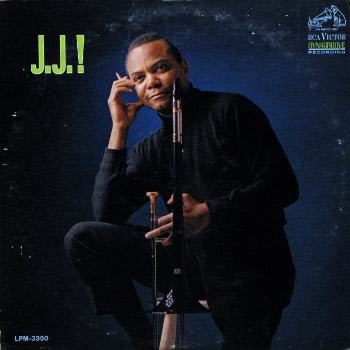

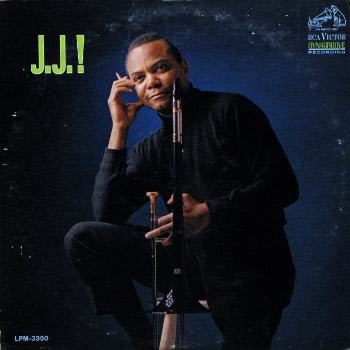

‘THE DYNAMIC SOUND OF J.J. WITH BIG BAND’(RCA)

RCAの第一作目(1964年録音)で、しかも初めてのビックバンドもの。アレンジはジョンソンの他、O・ネルソンが自己の名作‘Stolen Moments’、G・マクファーランドがボサもの2曲を担当しているのも注目。

これまでの作品はJ&Kコンビを除き良くも悪くもジョンソンの独壇場の色合いが強く、しかも楽器の性格上、音色にそれほど変化を持たせられないこともあり、ややもするとモノ・トーンに成り勝ちのところ、二人のアレンジを加えることによりアルバム全体の色彩感が格段に上がっている。

例えば、ネルソンの‘Stolen Moments’、このまったり感(まろやかで、こくのある)や、マクファーランドのボサ・タッチの2曲のソフィスティケートなノリも、いままでにないJ.J.の魅力を引き出している。

で、ジョンソンが得意とするダイナミックさが炸裂するのが、B面二曲目の‘So What’。鳥肌ものです。まさに他のtb奏者の追従を許さぬ王者のパフォーマンス!

スモール・コンボでは判り切れなかったJ.J.ジョンソンの音楽性の全貌が明らかになった「究極の一枚」。

また、この作品のもう一つの聴きものは録音の良さ。抜群です。B・クランショーのウッド・ベースも上手に録られている。

エンジニアはMickey Crofford、場所はNYのあの‘Webster Hall’

画像はMONO盤ですが、STEREO盤も所有している。

何故かほとんど知られていないのが不思議ですね。

愚説か、それとも真説か ・・・・・・・・・・・・・