「初リーダー作に勝るものなし」という諺がある。これは、その言葉通りの意味ではなく、その作者の基本的スタイルの根源が一番明確に表現されている、という意味と、解釈している。

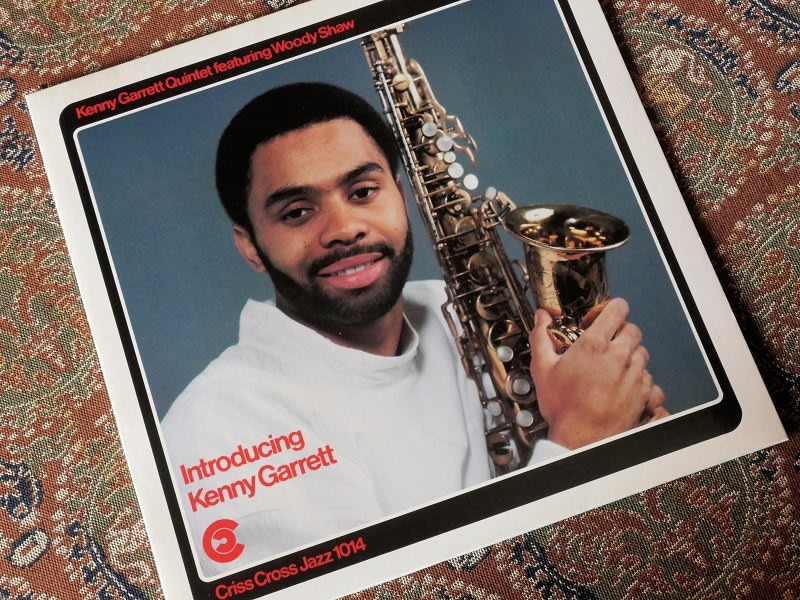

この作品は、正にその典型で85年、ブルーノートから「OTB」として、ジャズシーンに踊り出たギャレットを、クリス・クロス(オランダ)は彼の才能をいち早く認め、既に初リーダー作を録音していたのである。

86年の第一回‘Mt' Fuji Jazz Festival’に姿を見せたギャレットは、あるジャム・セッションで情熱的ソロを聴かせ、観衆を総立ちにさせた(僕もその場にいました)。そのギャレットがこのレコードに等身大で収められている。

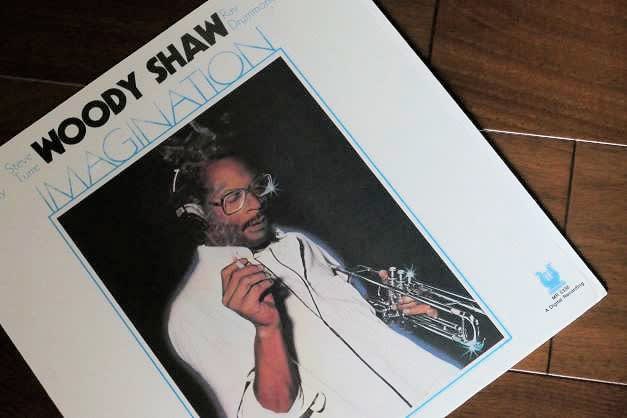

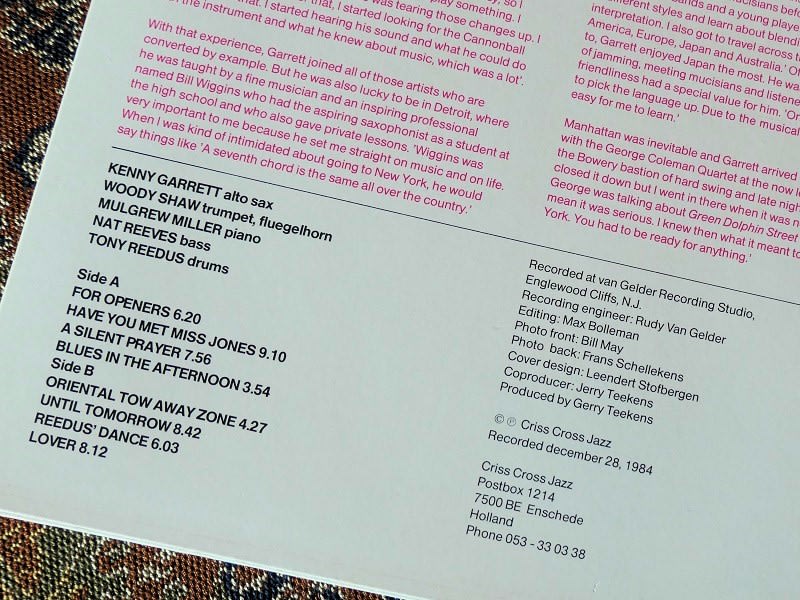

ギャレットはサックス奏者よりもトランペット奏者から大きく影響を受けたそうで、中でもHubbardを敬愛している。ハバードはデビュー当時、サックス奏者から影響を受けたフレッシュなプレイが評判になったが、ギャレットはその逆ですね。本作はハバードの代役とも言える弟分、Shawのtpが素晴らしい。Garrettをアシストしながらベスト・プレイを聴かせてくれる。全トラック、ゆるみが微塵もないハイレベルに驚かされる。もっとも、当時のショーのグループにギャレットが参加した形なので、バックアップも完璧です。8曲中、ギャレットのオリジナルが5曲を占め、彼のリーダー作を明確に打ち出している。ギャレットのオリジナル、B-2の”Until Tomorrow”でのショーのソロは目立たないが実に味わい深い。

なお、録音は1984年12月28日、イングルウッドのヴァン・ゲルダー・スタジオで行われている。戻ってきたC41(プリ・アンプ)で聴くと元々、あのゲルダー・サウンドとは異なっているけれど、伸びやかな音になっている。

カヴァはちょっとダサイけれど、中身は、超一級品です。