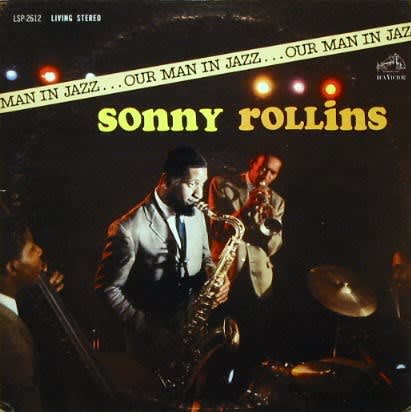

これは僕の勝手な思い込みかもしれないが、本作に対する世評はあまり好意的ではないようだ。どうやら50年代のロリンズを愛するが故の反動とも思えるが、見方を変えると、自分の耳に都合のいい聴き方をしているだけと言えなくもない。

レコードの制作にあたり背景となるジャズ・シーンも当然、絡んでくる。本作は、そうした要素が占めるパーセンテージは極めて高く、諸々の要素を理解した上でも、結果を決めうちしてから遡って考察する聴き方と、順を追って考察する聴き方では、着地点はまるで違ってくる。

乱暴な言い方をすれば、好意的でない世評が前者の聴き方だろう。一方、数年前、SJ誌(2010年休刊)の一番後のページ「LAST CHORUS」(編集部員達の一口コメント・コーナー)に、ある方の「本作はロリンズのベスト・レコードだ」というコメントが載っていました。ここは意外な本音が聞けるコーナーとして面白く何時も目を通していたが、正直、驚きました。これなどは、後者の聴き方からくるものかも知れない。

62年1月、復帰第1作‘BRIDGE’を吹き込むに当り、RCAから2年間で6作、1作に付きミニマム・ギャラ、15,000ドル、計90,000ドルという当時としては破格の待遇を受けた事は周知の通りである。2年間で6作とは、ちょっと多いような気がするが、双方、それなりの自信が有ったのだろう。

だが、セールス面だけを捉えてみると、どうも裏目に出てしまったようだ。問題は、この6作の組立て方にあったのではないか?つまり、1作1作、全く違うコンセプトでアルバム作りがされており、結果的に点在感とか脈絡の無い印象を与える事になってしまったようで、この辺りがRCAのロリンズはどうも?という声に繋がっているのではないか。

(注)SJ誌(2005年12月号)に掲載されたG・アヴァキャン氏(ロリンズと契約した当時RCAのプロデュサー)の談話によると、契約は最初の‘BRIDGE’には、15.000ドルだったが、その後の作品には10.000ドル+出来高払い、だったそうです。

それはそれとして本作は数ある作品中、現在の耳で聴くとそれほどではないけれど、「最もフリー化した一枚」と言われる通り、前作‘WHAT’S NEW’からの突然変異である。発表当時、賛否両論が渦巻いたとされるが、識者の間では概ね、高い評価を受けている。「あの頃のジャズ」を二度と歌わなくなった決定的作品と言っていいだろう。ロリンズ自身も「私の新しい演奏を聴く人達は、以前の私のスタイルの方を好むかもしれない」と言っているが、そうまでしなければならないほど、ロリンズを取り巻くジャズ・シーンは風雲急を告げていた。だが、肝心なのは、ロリンズ自身がファンの「自分に都合のいい耳」には無縁の境地を切り開く行動に出たことである。 並みのミュージシャンなら、急に自分のスタイルを変えることなど空中分解するだけだが、そこはロリンズ、借り物の手法ではなく、自分なりに消化した語法で少しの揺るぎもなくしっかり吹き上げている。しかも、スタジオではなく、敢えてライヴ(VILLAGE GATE)で発表したところが重要なポイントであり、ここが、本作の肝でもある。

ここを聴き逃し、50年代のロリンズと照らし合わせて云々する聴き方はどうなんだろう。なぜならば、「昨日より今日、今日より明日」と悩みながらも、過去の名声にしがみ付かぬロリンズの俗人を越えたジャズ・スピリッツを真摯に聴き取らねばならないからだ。

「本作はロリンズのベスト・レコードだ」という説はこうした聴き方から成立つのだろう。同感です。

改めて聴き直すと、殊のほか”DOXY”が甘からず辛からず、いい塩梅のパフォーマンスではありませんか。

ふと、アインシュタインの名言の一つ、

「人生とは自転車のようなものだ。倒れないようにするには走らなければならない 」が頭を過った。

”Bluesprits”(2005.8.3)