本日はあいにくこの冬一番の大雪になってしまいました。

お昼から会場設営の仕事に雪かきが加わり、少々疲れました。相変わらず遅刻魔の私は、雪かき頑張りました!笑。

午前中から、あれよあれよと雪が積もりお客様の入りが心配でしたが、ありがたいことに多くのお客様で文翔館議場ホールが埋まりました。

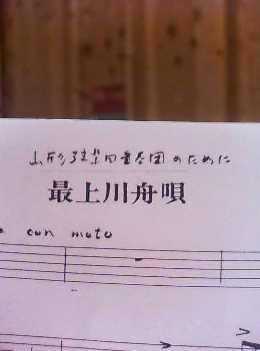

今回の定期演奏会は、第30回という記念(自分たちにはさほど記念ではなく・・・。まだ続きますからね)でしたが、なんと言っても委嘱作品の

幸松肇 弦楽四重奏のための最上川舟唄の初演でした。

幸松肇氏から(前日から上山の方にお泊まりになり)ゲネプロの時間に熱く!!指導してもらいました。

譜面上の疑問点や音楽的に?マークの所を全て解消してからの本番でした。

作曲者から直接指導してもらえた事は、貴重な体験でした。だんだん音楽が変わっていくのを自分たちでも感じながら、小1時間くらいでしたけど、幸せな時間を過ごせました。感謝!!

本番終了後に舞台の上で一緒に写真を撮りました。が、少々ピントがずれています。すみません。

恒例の打ち上げでも、話に花が咲きクァルテットマニア談義がとても楽しかったですよ。

今回も昨年の宝泉寺での演奏会に続いて、埼玉から昔の生徒Mさんが聴きに来てくれました。中爺君の大学の後輩でもあります。少ししか話せませんでしたけど、こちらも楽しい時間でした。

また会ってお話ししましょう!Mさん!

本日は、演奏中に指がつるというハプニングもありましたが(駄目ですね・・・)、総合評価としてはものすごく楽しい一日でした。

それもこれもいつも変わらぬ応援を続けてくれているお客様のおかげでもあります。

山形Qに関わってくれた全ての人に感謝を申し上げまして、私の総括とします。

また次回第31回からの定期演奏会もよろしくお願いします。感謝!!!

お昼から会場設営の仕事に雪かきが加わり、少々疲れました。相変わらず遅刻魔の私は、雪かき頑張りました!笑。

午前中から、あれよあれよと雪が積もりお客様の入りが心配でしたが、ありがたいことに多くのお客様で文翔館議場ホールが埋まりました。

今回の定期演奏会は、第30回という記念(自分たちにはさほど記念ではなく・・・。まだ続きますからね)でしたが、なんと言っても委嘱作品の

幸松肇 弦楽四重奏のための最上川舟唄の初演でした。

幸松肇氏から(前日から上山の方にお泊まりになり)ゲネプロの時間に熱く!!指導してもらいました。

譜面上の疑問点や音楽的に?マークの所を全て解消してからの本番でした。

作曲者から直接指導してもらえた事は、貴重な体験でした。だんだん音楽が変わっていくのを自分たちでも感じながら、小1時間くらいでしたけど、幸せな時間を過ごせました。感謝!!

本番終了後に舞台の上で一緒に写真を撮りました。が、少々ピントがずれています。すみません。

恒例の打ち上げでも、話に花が咲きクァルテットマニア談義がとても楽しかったですよ。

今回も昨年の宝泉寺での演奏会に続いて、埼玉から昔の生徒Mさんが聴きに来てくれました。中爺君の大学の後輩でもあります。少ししか話せませんでしたけど、こちらも楽しい時間でした。

また会ってお話ししましょう!Mさん!

本日は、演奏中に指がつるというハプニングもありましたが(駄目ですね・・・)、総合評価としてはものすごく楽しい一日でした。

それもこれもいつも変わらぬ応援を続けてくれているお客様のおかげでもあります。

山形Qに関わってくれた全ての人に感謝を申し上げまして、私の総括とします。

また次回第31回からの定期演奏会もよろしくお願いします。感謝!!!