次世代に引き継がれないうちに、もう建て替えなければならないような建物は、住宅であっても家ではありません。

なぜそんな建物がたくさんできたのか、それは建築主の都合で建てられていたからです。

建築主というと、建物の所有権をもつ人と思うでしょう。

早く自分の住宅を持ちたいという願望にあわせて、安価に短期に建てられたものが多かった時代がありました。

そういう願望を何とか満たすことに協力したもう一人の建築主がいたのです。

建てる工事をするほうの建築主です。

それは建築主とは言わないと思われるでしょう。しかし、その住宅が建設されるときに、建てることについて智恵や権限がどのくらい注ぎ込まれたかを考えると、出来上がってから住む人の分はごくわずかなものです。

多くの住宅は、建てる工事をするほうの意思にしたがって出来上がっていきます。出来上がるまではそちらが建築主ではありませんか。

出来上がってしまえば建築主という言葉も用がなくなります。ですから、住む人が建築主である割合はほとんどゼロに近いのです。

建てる工事をするほうの建築主の都合は、次にまたそこで仕事ができるようにということでしょう。

自分の代のうちにもう一度建てる工事をする、つまり建て替えをすることができれば最も好都合なのです。

そうなれば、住む人が次の代を待たずに一生に二度も住宅を建てなければならないということになるのは自然の成り行きです。そんなばからしいことが、当たりまえのように思われていました。

実際には不満足の解消法でしかないことに、リホームという気分のよさそうな呼び名をつけて、何十年か前にばたばたと建てられた住宅団地の建物が、またばたばたと建て替えられました。

「もう古い」と言われると、それを聞き流すことができなくなった人たちは、目の前からその古いものをなくしたいという欲望に駆られ壊しにかかります。

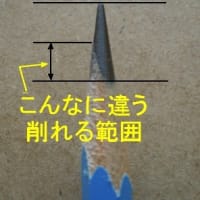

壊す前提で建てられてきた住宅が、もう古いのではなく、その建築方法が古かったのではないでしょうか。

いつかは壊す建築方法ではなく、改造が自由にできて壊さないで済む建築方法こそ新しいものだと思うのですが、いかがでしょうか。

再開発は、「100年寿命建築工法」の開発からやって欲しいと思っています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます