台湾の医師チームが、英字医学誌に研究論文を投稿したら、国籍を「中国台湾」にしなければ掲載しないと、出版社から通知が来たという。

台湾の医師チームが、英字医学誌に研究論文を投稿したら、国籍を「中国台湾」にしなければ掲載しないと、出版社から通知が来たという。

(大紀元時報ニュースレター 20200829号)

「中国台湾」と呼ぶ国はない。

実在しない国名を、そのように書けという、何ごとも強引にやってのければ皆それに従うと、あのおじさんたちは思っているのだ。

そんな相手にのほほんと付き合っていると、やがては何かで「中国沖縄」と書かなければ許可しないということになりかねない。

「なんくるないさー」では済まされないのだ。

台湾の医師チームが、英字医学誌に研究論文を投稿したら、国籍を「中国台湾」にしなければ掲載しないと、出版社から通知が来たという。

台湾の医師チームが、英字医学誌に研究論文を投稿したら、国籍を「中国台湾」にしなければ掲載しないと、出版社から通知が来たという。

(大紀元時報ニュースレター 20200829号)

「中国台湾」と呼ぶ国はない。

実在しない国名を、そのように書けという、何ごとも強引にやってのければ皆それに従うと、あのおじさんたちは思っているのだ。

そんな相手にのほほんと付き合っていると、やがては何かで「中国沖縄」と書かなければ許可しないということになりかねない。

「なんくるないさー」では済まされないのだ。

人それぞれ、仕事の適性がある。

人それぞれ、仕事の適性がある。

政治家にも適性がある。

国政にも地方政治にも万能であれば、国政参画も可。

地方政治向きの人が国政に手を出しても、うまくいかないだろう。

なぜか、その人は、目の前のことや、身近な狭い範囲のことには気配りもよく人に好かれるが、国全体のことには知恵が回りきらないからだ。

こういう性格を、地方性というのかもしれない。

地方性の総理候補、そんなのは全く無資格。

西欧人は壊すことが好きなのだろうか。

西欧人は壊すことが好きなのだろうか。

破壊を意味する英語が、なんと12もあるという。

break, destroy, ruin, damage, smash, crash, crush, tear, demolish, dismantle, ravage, subvert

国として収まったかたちが長続きしないのも、破壊願望を持つ人たちが多いからかもしれない。

見習わないほうがよい文化もある。

お隣の殺戮容赦、制覇願望もその仲間と言えそうだ。

歴史はつながっていなければ意味も価値もない。

西欧の歴史には、目覚ましいことがらが処々方々にあっても、一つの国で何千年も続く歴史があるのは日本だけ。

国境など意に介さず、世界制覇を目標にしている組織がある。

その組織は、連綿と続く日本の歴史を忘れさせよう、記憶を絶えさせようと、金力言力を駆使して、あらゆる社会活動の場に効果を浸透させて来ている。

文化への侵略は、善隣友好などというヘラヘラした態度を見せていたのでは、決して防ぐことはできない。

国家機密でもある首脳の健康状態について、国会で説明を要求する大バカ丸出しの野党党首がいる。

国家機密でもある首脳の健康状態について、国会で説明を要求する大バカ丸出しの野党党首がいる。

それが機密事項であるかどうか以前に、他人の健康状態を根掘り葉掘り聞き出すことが、人間としてしてよいことなのかどうか、その判別のつかない人は、社会のおきてを身に着ける機会に恵まれずに、体だけ大きく口だけは達者に育ってしまったのだろう。

こういう人が国会議員、しかも党首を名乗っている、そのことは国辱でもあり、それをニュースに仕立てて喧伝するのは国家機密漏洩ではないのか。

家族には歴史があって、家族を結び付けている。

いくつかの家族が寄ると集落になる。

集落には社会が構成され、それぞれの集落が歴史を持つ。

また、何か目的を持った個人が、集めたり集められたりして集団ができる。

企業あるいは会社と呼ばれるその集団には、集落とは性格が異なった社会が構成される。

その集団にも、寿命に応じた歴史がうまれる。

集団の寿命が尽きれば、その集団の歴史はそこまでとなる。

企業を売り渡してしまえば、そこまでの歴史は売られた先に吸収されるか、捨てられるか、直接の対話はそこで途切れる。

思い出そう、あの言葉を。

歴史とは現在と過去との絶え間ない対話である

歴史はつながっていなければ意味も価値もないのだ。

産まれた子は命名され家族の一員になる。

産まれた子は命名され家族の一員になる。

母親と子の二人だけでも、それは家族。

親子は社会の最小単位で、断ち切ることのできない結合分子。

それを家族でないとする論拠はどこにもない。

家族の分断を図る他力が許されないのもおきての一つ。

してはならないおきて破りを、政策にする悪党群が、一つ海を隔てた向こう側にいる。

人間は、生まれたときすでに社会人になっている、と昨日書いた。

社会人であるはずの母親のおなかの中にいるときから、人間は社会人なのだ。

社会人であるはずの母親のおなかの中にいるときから、人間は社会人なのだ。

もし母親が、社会人であることを拒んだり、母親を反社会人に仕立てようとする圧力に抗しきれずにいたとしたら、おなかの中の子は社会人になり損ねる。

というよりも、胎児を腹に抱えただけの女性に母親の資格はなく、その女性は妊娠という自然現象の中にいる哺乳動物に過ぎない。

高校からの歴史教育では遅く、中学以前の澄んだ心に沁み込ませておくべき何かが、歴史にはあるはず、と昨日書いたが、そのなかでだいじなのが社会のおきてだろう。

社会はおきてがあって成り立っている。

おきてが気に入らないからなくそうと考えるのは革命思想、それを行動に移すのがテロ行為である。

人間は、生まれたときすでに社会人になっている。

社会人であればおきてを背負っている。

おきてに縛られたくないと社会の外に出てしまえば、山のサルにも劣るただの生きものでしかなくなる。

サルでもおきてを持っているからだ。

E・H・カーは『歴史とは何か』で、「歴史とは現在と過去との絶え間ない対話である」との名言を残した。

E・H・カーは『歴史とは何か』で、「歴史とは現在と過去との絶え間ない対話である」との名言を残した。

通常の対話は双方向でなければ成立しない。

過去は現在に何かを伝えることができても、現在から意思を聞き取ることはできない。

カーの言う対話は、現在が絶え間なく過去から学び取れということなのだろう。

それには、高校からの歴史教育では遅きに失するということではないか。

中学以前の澄んだ心に沁み込ませておくべき何かが、歴史にはあるはずだから。

学習指導要領の中学校の教科には、歴史の教科がなかった。

学習指導要領の中学校の教科には、歴史の教科がなかった。

高等学校の教科はどうだろうか。

<高等学校の教科>

各学科に共通する各教科等

国語、地理歴史、公民、数学、理科、保健体育、芸術、外国語、家庭、情報、理数、総合的な探究の時間、特別活動

地理との混成科目のようになって歴史が加わている。

ごくまれとは思うが、中学校までの人には学科として歴史を学ぶ機会は来ない。

生徒でいたとき、歴史の授業に面白みを覚えたことが一度もなかった。

中学の1年か2年かは忘れたが、初めての歴史の授業で、生徒の笑いを待つかのような切り出しのH先生の言葉だけは耳に残っている。

「そもそも、歴史とは何なのか」

そうだった、中学校に歴史の教科を入れない指導要領を作った人たちは、歴史とは何なのかを、生徒の心に植え付けることを、きっと嫌っていたのだ。

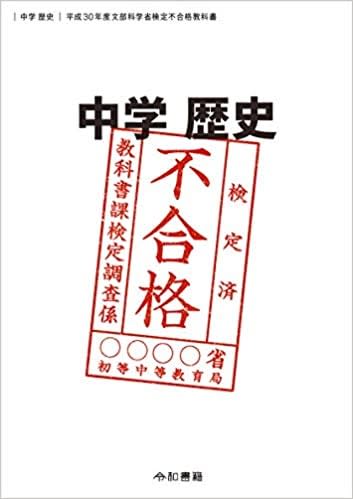

「中学 歴史 検定済 不合格」という本がある。

「中学 歴史 検定済 不合格」という本がある。

amazon に寄せられた書評の最初の記事にはこう書かれている。

「不合格になるということは、本当に正しい歴史が書いてあると文科省が認めたという事」

著者の出自、日常の言動を知れば、教科書に向けて検定申請したものに、ウソ、デタラメが書かれているとは考えられないので、この書評は正鵠を射たものなのだろう。

となれば、教科書検定は、正しい歴史が書いてあると不合格になるということなのか。

その前に、中学校には歴史の教科があるのかと、文部科学省の資料を見ると、「歴史」という科目がない。

これはまたどうしたことなのだろう。

学習指導要領

<中学校の教科>

国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭、外国語、特別の教科 道徳、総合的な学習の時間、特別活動