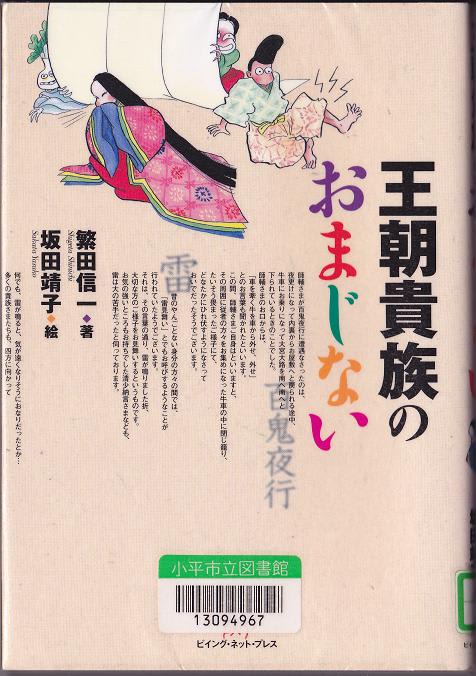

人間学を学習つもりで図書館で本を探していた際、見つけた本である。

スピリチュアルって、いかがわしくて嫌いだったのだが、その手の本も、人間学においては、まともに、参考文献となっている。

その系列なのだろうか、同じ分類番号147にあった本。「おまじない」って、漢字でかけます?「お呪い」なのです。そう、「呪い(のろい)」と「呪い(まじない)」は同じ漢字なのです。

このブログでも、以前書いたかもしれませんが、「山で急に空腹になって、歩けなくなったら、「米」という字を手に書いて舐めればよい」といったのもまじないの一種。事実、この本にも、ケースによって、男性の場合、左手の掌に「鬼」やら「岡」やら「命」やら書くことによって、救われるケースが列挙されている。

それにしても、一番最初に書かれているのが・・・・

「百鬼夜行に遭遇したら」

という場合の呪文・・・最近では、なかなか、百鬼夜行に遭遇することはないと思うのですが。。。

とはいえ、その際に唱える呪文は「難い早 会が弄りに 醸める酒 手酔ひ足酔ひ 我酔ひにけり」だそうです。

百鬼夜行はともかく、実用的な呪文も多数あります。「死んだはずの人を見かけたら」「馬がお腹を壊したら」「人魂を見たら」等々・・・

でも、「蛇に咬まれそうになったら」という際に唱えるおまじない・・・唱えている暇があったら、逃げた方がいいと思うのですが?

スピリチュアルって、いかがわしくて嫌いだったのだが、その手の本も、人間学においては、まともに、参考文献となっている。

その系列なのだろうか、同じ分類番号147にあった本。「おまじない」って、漢字でかけます?「お呪い」なのです。そう、「呪い(のろい)」と「呪い(まじない)」は同じ漢字なのです。

このブログでも、以前書いたかもしれませんが、「山で急に空腹になって、歩けなくなったら、「米」という字を手に書いて舐めればよい」といったのもまじないの一種。事実、この本にも、ケースによって、男性の場合、左手の掌に「鬼」やら「岡」やら「命」やら書くことによって、救われるケースが列挙されている。

それにしても、一番最初に書かれているのが・・・・

「百鬼夜行に遭遇したら」

という場合の呪文・・・最近では、なかなか、百鬼夜行に遭遇することはないと思うのですが。。。

とはいえ、その際に唱える呪文は「難い早 会が弄りに 醸める酒 手酔ひ足酔ひ 我酔ひにけり」だそうです。

百鬼夜行はともかく、実用的な呪文も多数あります。「死んだはずの人を見かけたら」「馬がお腹を壊したら」「人魂を見たら」等々・・・

でも、「蛇に咬まれそうになったら」という際に唱えるおまじない・・・唱えている暇があったら、逃げた方がいいと思うのですが?