かわばたやすなり(川端康成)の

小説『雪国』には、

にいがた(越後湯沢)の温泉地

が

描かれていましたが・・

そのなかで、主人公が

えちごちぢみ(越後縮)の産地である村を 訪れるシーン

が あり

「 雪のなかで糸をつくり、雪のなかで織り、雪の水に洗い、雪の上

「 雪のなかで糸をつくり、雪のなかで織り、雪の水に洗い、雪の上

績み始めてから織り終るまで、すべては雪のなかであった

と

昔の人も本に書いている。 」

そう、『雪国』の中に

出てくるのですが・・

ここで記されている「昔の本 」

」

というのが、

今日、ご紹介する、

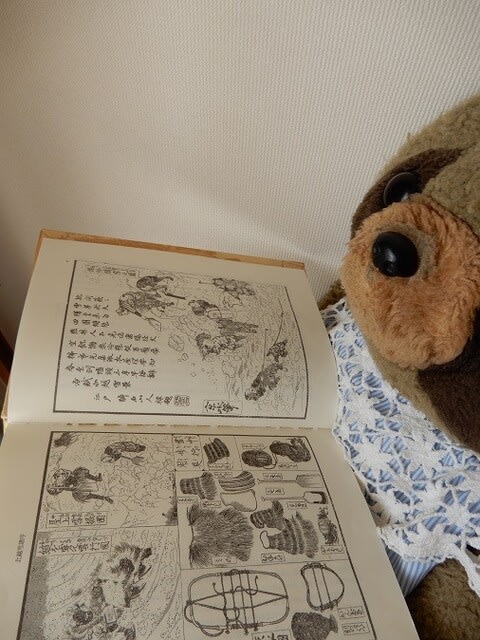

『北越雪譜(ほくえつせっぷ)』です

『北越雪譜(ほくえつせっぷ)』です

書いたのは、

鈴木ぼくし(牧之)という、「越後縮」の 仲買人 。(※織物商ですね

。(※織物商ですね )

)

内容は

雪国のよろず百科事典で、

江戸時代後期、

数百万部をほこった、大ベストセラーでした

べちゃ雪

べちゃ雪

しか知らない・都会の人に、

しか知らない・都会の人に、

「本場の雪は、結晶の形で落ちてくるんだよ 」

」

とか、

「雪国には、こんな行事があるんだよ 」

」

など、

ご当地のくらしや

ご当地のくらしや 、雪にまつわる・エトセトラ

、雪にまつわる・エトセトラ

を

イラスト付きで紹介した、分かりやすい本です

これを手に取った・読者のほうは、あたかも

これを手に取った・読者のほうは、あたかも

「異国のおとぎ話 」

」

でも きいているような

白いロマンをかんじ

うっとりしていた

らしいのですが・・

作者は

というと・・

「おめらの想像はるかに超えるほど大変なんだ こっちの暮ら

こっちの暮ら 」

」

と

ずっぷり・わからせたかった

らしく、

雪国ならではの事故や、災害についても、

雪国ならではの事故や、災害についても、

かなり・細かく 記しています。

今のように、「地方の事情に関する共通認識

今のように、「地方の事情に関する共通認識 」

」

が

なかった時代、

これは

たいへんに いみ(意味)のある

出版であり、

北国との取引のある商人には、さぞ役に立ったであろう

と

さっせられます

鈴木牧之が

そのような本を 書いたのは、

・彼に学問があったからだ。

とか

・江戸の文化人とつながりがあったからだ。

とか、

・牧之の郷土振興を考える立場のためだ。

とか、

色々言われていますし、その全部であろうと 思います

それに加え

それに加え 「

「 絶対に

絶対に

忘れてはいけないのは、書かれた時代の背景だよね 」

」

と

しん(親)友・チット

は、

言っています。

いわく

この本が 刊行された

この本が 刊行された

1837年は、

大きな・ききん(天保の飢饉)が 発生していた年

。

。

がし(餓死)者とかが

いっぱい出ていた、

この世のじごく(地獄)・まっただ中の時です・・

それ以前に おきた

「天明の飢饉 」から、

」から、

やっとの思いで 立ち直った

東北信えつ(越)にとっては、

つまり

ものすご~~~~く・きびしい、「悪夢の再来」のじき(時期)だった

わけです。。

だからこそ

だからこそ 「越後財界の一角を担う商人

「越後財界の一角を担う商人 」

」

として、

牧之は、

こうそう(構想)から・30年

数々の困なん(難)を のりこえてでも

ついに

江戸での出版に こぎつけたのでしょう

彼は、つまり・・

「雪国を 滅びさせねぇぞ~

もっと、俺ったに注目してくれ~~」

もっと、俺ったに注目してくれ~~」

という、

切なるねがい(願い)を 込めたはずです

ぼくし(牧之)は、学問や

ぼくし(牧之)は、学問や 、江戸文化人との交流

、江戸文化人との交流

には お金を使ったけど 、

、

それ以外は

つつましく・くらし 、

、

手がたく商売に はげんでいた人だった

と

伝わっています

『北越雪譜』は、

「越後の偉人」が 郷土のために 世に出した

「越後の偉人」が 郷土のために 世に出した 、

、

雪をもとかす

じょうねつ(情熱)の本だった!

と、

今一度、きょうちょう(強調)させて、いただきます

(みそ汁も いただきます )

)

(※すいません 写真のお味噌(日本海)は富山のメーカーのなんですけど、新潟のイメージ映像が足りなかったので使いました~。隣りの県だからいいですよね

写真のお味噌(日本海)は富山のメーカーのなんですけど、新潟のイメージ映像が足りなかったので使いました~。隣りの県だからいいですよね )

)

【 おすすめ度:歴史や古典に関心のある方に。

おすすめ度:歴史や古典に関心のある方に。

】

】

(次回の「雪の日に読む小説」は、宮尾登美子の『蔵』を 取り上げます

)

)