日本初シリーズの第2弾です(次があるかどうかわかりませんが(^^;)。

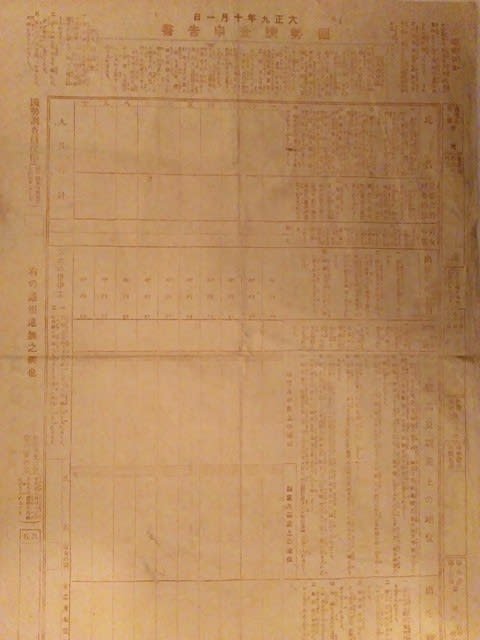

大正9(1920)年に実施された、日本初の国勢調査の調査票です。

5600万人ほどのデータを収集したので、相当数刷られらはずです。ですから、これが唯一ということはありえませんが、未記入の調査票が残っているのは稀だと思います。

大きな紙の両面を使っています。

印刷が大変薄くなっていて、かろうじて読み取れるくらいです。

通常の濃青色で印刷されたものもあるようですが、今回の品は橙(赤?)色なので、色の堅牢度が低く、退色がすすんでいます。

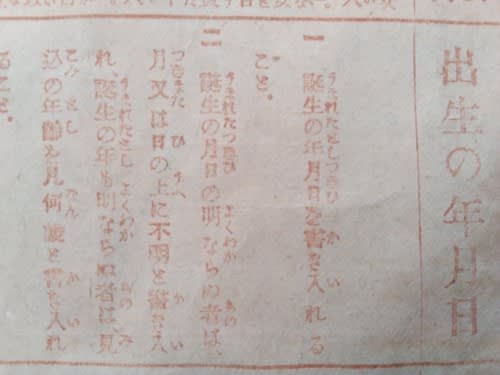

表(おもて)面に記入欄があります。裏(うら)面は記入例が列挙してあります。

表(おもて)面(記入面)

28.5x42.5㎝

記入欄は、上から順に、氏名、世帯に於ける地位、男女の別、出生の年月日、配偶の關係、職業及職業上の地位、出生地、民籍別又は國籍別。

10月1日午前零時でデータを記入(現在も、この日時が国勢調査の基準時)。

一 普通の世帯は、主人、妻、父、母、長男、雇人、来客などと書き入れること。

二 準世帯は、寄宿人、患者、宿泊人、船客、事務員、雇人、船長、船員などと書き入れること。

一 誕生の道府縣、郡、市町村の名を書き入れること。

二 誕生の市町村の名の明ならぬ者は、道府縣の名を書き入れること。

三 朝鮮、臺湾、樺太にて生れたる者は、夫々、朝鮮、臺湾又は樺太と書くこと。

四 外国に生まれたる者は、其の國名を書き入れること。

五 航行中の船舶内にて生まれたる者は、水上と書き入れること。

一 朝鮮人、臺湾人、樺太人、北海道舊土人は、夫々、朝鮮、臺湾又は樺太又は北海道と書き入れること。

二 外国人は、其の國籍を書き入れること。

裏(うら)面(記入例)

氏名、世帯に於ける地位、男女の別、出生の年月日、配偶の關係、職業及職業上の地位、出生地、民籍別又は國籍別について、七例が書かれています。

国勢調査票の項目や分類、但し書きなどを細かく検討すると、興味深いことがらが見えてきます。

世帯(ふつうのうち)で、主人、妻、父、母、長男などの他に、雇人、来客を書き入れるとの指示があるのは、当時の家庭内の人々の構成が、現在のものとは相当異なっていたからでしょう。

また、準世帯(世帯に似たうち)で、寄宿人、患者、宿泊人、船客、事務員、雇人、船長、船員などと書き入れるのは、宿、病院、船など、調査時点で、人々が居る場所をうち(家)に準じたものとみなしていたからでしょう。

航行中の船舶内で生まれた場合、出生地は水上と書くことになるのですが、そこまで厳密にする意味はよくわかりません。当時は舩中誕生が多かったのでしょうか(^^;)

朝鮮、臺湾、樺太など、当時の植民地、日本統治の時代背景が、国勢調査項目から見てとれます。

また、北海道の先住民を北海道舊土人として、朝鮮人、臺湾人、樺太人とともに、特別扱いしているのも国勢調査の特徴です。

これは、舊土人法の同化政策の根底に、国家による民族差別意識が置かれていたことをはっきりと表しているといえるのではないでしょうか。

凄いものがおありになるですね~~

ちらっと見た時に御御籤みたいなんて不謹慎なことを思いました。

あとでゆっくり拝見させていただきます。

今の目で見ると差別化もひどいですが、いきなりの明治維新後、民主化に向かう努力の過程を目の当たりにした思いです。

酸性紙の劣化は仕方がないですが、保存の方法は開発されていないのでしょうかね....。

おみくじみたいに思った人もいたのではないでしょうか。

そのため、必死になって宣伝と啓蒙をしたみたいです。今のようにマスコミが発達しているわけではないですから、かなり大変だったと思います。

明治になって、新政府は国勢調査を何度も行おうとしたのですが、戦争で取りやめになり、大正になってから国勢調査が行われ始めたのが実状です。

今話題のビッグデータと同じです。これを生かすには、指導者がよほどしっかりとしていないと。データの改竄など論外です(^^;)

印刷されていますが、タイプライターも大正にはありましたよね? それから考えると、印刷機って、日本で使われるようになったのは、大正前からになるでしょうか?15世紀〜16世紀に海外では既にありましたから、その頃の日本は1600年が関ヶ原なので、やはり明治頃になって海外から入ってきたのかな?

いつも貴重なものを紹介していただいて、ありがとうございます♪

国政調査員を3期ほど勤めたことがあり、興味湧きました。

大正9年からはじまったのですか@@

木版でもかなり細かい摺りができるのですが、版木の摩耗が激しく、線が太くなるので、枚数を多く刷るのには向いていないのです。

広重の浮世絵でも、初期摺と後刷りでは何十倍も値段が違います。

今でもたいへんですよね。

前例がないだけに、最初の国勢調査の時、調査員の苦労は非常に大きかったようです。

彼らが受け取った感謝状や徽章は、多く残されています。

もっと早いのかと思ってました、、、。

それにしても、よく残っていましたね。

珍しいものを拝見させていただきました。

「犬もあるけば調査票にあたる」です(^^;)