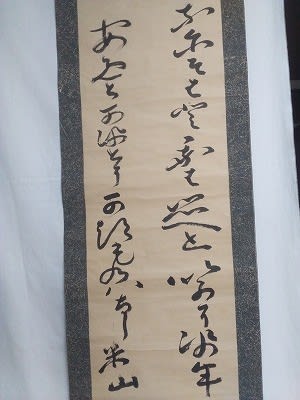

今回は、少し趣の変わった米山の書です。

全体:59.2㎝x210.5㎝、本紙(紙本):45.0㎝x135.1㎝。明治。

かなり大きな掛軸です。

仮名、漢字まじりで、自作短歌が書かれています。

『な尓そは登 我は思へと 以可耳染年

安免と可染と耳 可頭も乃ハなし 米山』

なにそはと 我は思へど いかにせね

雨と風とに 勝つものはなし 米山

これはいったいどうしたものかと思うのだが、どうしようもない、雨風に勝てるものはないのだから。

急な嵐でも来たのでしょうか。一人で山の上の神社を守る米山の心の様子が伝わってきます。

米山は日記代わりに歌を詠んだといわれています。その数は数千首に及ぶでしょう。

今回のように、和歌としてはイマイチのものが多いのですが、豪放磊落であった彼の心の内がわかって興味深いです。

米山の書には、落款が必ずあります。

しかし、印章の押してない物も多いです。

おそらく、出先で酒を振舞われた後、請われて書をしたためることが多かったからだと思われます。後日、書いてもらった人が、印章を押してもらいに来たのが今回の品でしょう。いいかげんに押されています(^^;

遅れて生きている遅生です。今は、農作業7割、その他3割の生活をしていますから、共通の話題は多いと思います。

お気楽にいきましょう(^.^)

小さな宿場町ですが、向い隣りの旧家が絶え、売りに出されています。また、この地方きっての旧家(戦国時代の領主)、竹藪が伐採され、主家も含め、近いうちに整地されるでしょう。

古いものを維持するのは並大抵のことではないとつくづく感じます。

別のブロ友さんのところで「故玩館」へ行かれた記事を拝見してまいりました。

お気楽に、遅生さん遅生さんと、親し気にお話しさせていただいて・・・穴があったら入りたい思いです(;^_^A

でも、想像どうりのお方でした(*^^*)

今我が家は板戸や唐紙襖の修理に職人さんが入ってます。今年は土蔵の屋根修理もです。

古い家の改築や自家菜園が共通でしたので、本当にお気楽に話させていただいておりましたが・・・

自分の浅知恵が恥ずかしくなりました(;^_^A

でも、ただの田舎主婦のつぶやきだからいいかなと綴りますので、今後もよろしくお願いいたします。

書は少しは習いましたが全くわかりません(;^_^A

いろんな制約や障壁に途中であきらめるのが常です。

でも、稀にそれが出来る人がいるのですね。世間的には変人、奇人(^^;

幕末~明治には、そんな人が出てくる時代でした。

今の時代、可能性は限りなくゼロに近い。

流派も何も関係ない自由奔放、豪放磊落。

時代が下るにつれ、情報が発達するにつれ、こういう骨太さが失われ、人が小さくなっていくような気がしました。

おっしゃるように、米山の歌は決して上手くはありません。けれども、その時々の心情を素直に歌う姿勢は、我々にも響くものがあります。立身出世や中央での活躍とはかけ離れた世界に身を置いているからこそ得られる境地ではないでしょうか。

同じ作家でも、書品や書かれた年代など、いろいろの要素が入って複雑です。もちろん、好みもあります。

かつては作家名年鑑を傍らに置いていました(^^; が、こんなものは、あくまでも参考ですね。

駆け出しの頃は、真贋の鑑定資料よりも、値段を知りたかったです。これがほんとに難物(^^;

やはり、数多くの品物に目を通して、自分の中に、値段の基準を作るよりほかはありませんね(^.^)

読み下してもらって、はじめて、なるほど、このように読むのかと分る始末です(~_~;)

「米山は日記代わりに歌を詠んだといわれて」いるのですか。

上手に詠もうというようなことは考えず、その時の思いのままを詠んでいるのですね。

でも、それが、飾り気のない、ありのままの歌で、米山流の和歌とも言えるのですね。

今回の書は長めの書ですね!

一般的に書は一言の短いものよりも長めの和歌のような字数が多い方が価値が高いのでしょうか??

またこれまで、恐縮ですが、某鑑定番組を見ていると掛け軸系は大体贋作みたいなイメージがありました。

その点で言えばご紹介いただいているこの掛け軸たちはかなり安心できるように思います。

コレクション目線でいくとこのあたり書は狙い目なのでは!?と少しいやらしい目で拝見しておりました笑(^^)