以前、『納札 能楽合せ』を紹介しました。

納札を貼り合わせた折帳には、もう一つのシリーズ、東西名物名所合せの納札(千社札)が多量に貼られています。

先の能楽合せの札は、納札としては少し特殊な物でした。

それに対して、今回の『東西名物名所合せ』は、オーソドックスなスタイルの納札です。貼られた札は非常に多く、また、札に記された名所名物も、当時の世相を知るのに格好の資料でもあるので、私自身の勉強も兼ねて、ブログで少しずつ紹介していきます。

この札合せは、睦會(東京)と天愚會(大阪)が中心となって、東西対抗のような形で作られたと思われます。

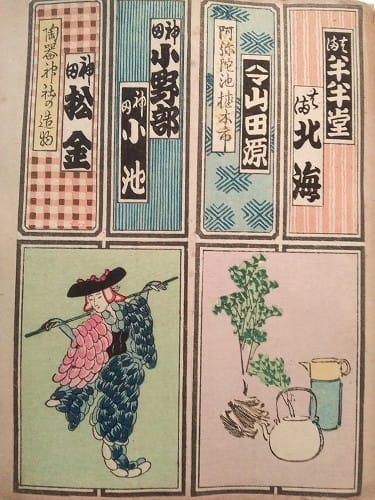

折帳には、一丁札(4.8x14.4㎝)が、各頁に2枚ずつ貼られています。

最初に貼られた納札は、一丁札2枚分の大さです。ずっと後の方にも、この大きさの納札が数枚貼られています。

次の見開きから以降は、一丁札が頁に2枚ずつ貼られています。

東西名物名所合せの最初の納札です。

天愚會の催主の名が記されています。

描かれている名物は、雷おこし、ゆかりの助六。

【雷おこし】

有名な浅草名物のお菓子です。

【ゆかりの助六】

この納札で、竹の上に座っているのが助六です。後ろには、丸い物が転がり、桜の花びらが散っています。これは何?

ゆかりの助六は、歌舞伎十八番 助六由縁江戸櫻(すけろくゆかりのえどざくら)の主人公、助六から来ています・・・・捕り手に追われた助六は、とっさに手桶をかぶり、天水の中に隠れます。そして、機をみて水の中から現れ、手桶を後ろへ投げ捨てて、四方を窺う・・・・(本物の水をつかった「水入り」の場面)

納札に描かれているのは、この場面の助六を模したおもちゃです。

割竹の中心にある細竹を後ろへ倒し、少し割竹を叩くとバネのように細竹が戻り、人形がピョンと飛び上がって、反動で被り物が後ろに飛びます。納札に描かれていた丸い物は、手桶なのですね。

この種のおもちゃは「とんだり」とよばれ、江戸時代からある浅草名物です。

【阿弥陀池植木市】

大阪市西区、和光寺にある阿弥陀池は、上方落語「阿弥陀池」で知られています。仏生会(旧暦4月)の植木市は、大阪の名物行事として知られ、多くの人が訪れ、賑わいます。落語にも、植木市が出てきます。

【陶器神社の造物】

大阪市中央区、坐摩神社の末社陶器神社では、夏祭り時、せともの祭が行われてきました。その時、豪華な造物が展示され、人気を博しました。特に、藤娘の造物が有名です。

【蠣船】

川岸に船をつなぎ、カキ料理を食べさせる屋形船で、道頓堀のものが有名です。

江戸時代、18世紀初頭に、広島のカキ養殖業者が大阪へ船でやってきたのが始まりとされています。明治の初めころから、船上で本格的にカキ料理を出すようになり、大正時代には最盛期を迎え、大阪名物になりました。昭和になると次第に衰え、2001年に最後の牡蠣船が消えました。

この納札には、夜、川に浮かぶ屋形船が描かれ、提灯には「かきミ」と書かれています。納札が作られた大正時代が丁度最盛期(100隻)だったのですね。

【四天王寺聖霊會】(してんのうじしょうりょうえ)

四天王寺(大阪市天王寺区)では、 毎年4月22日、聖徳太子の命日を偲び『聖霊会 舞楽大法要』が開催され、重要無形民俗文化財の天王寺舞楽が披露されます。四天王寺の舞楽は、日本三大楽所(明治に宮内庁学部へ統合)の一つとして重要な役割を果たし、今も、由緒ある伝統舞楽を伝えています。

【今戸の焼物】

今戸焼は東京都台東区、浅草周辺、隅田川沿いで焼かれる陶磁器の総称です。安価な楽焼、素焼きの品物を生産し、江戸時代に人気を博しました。高級品ではないものの、簡素な彩色で洒落た小物、それが今戸焼の特徴です。幕末に最盛期を迎えましたが、現在も今戸焼は作られています。

【二井戸粟おこし】

二つ井戸は、阪市中央区にあった旧跡です。江戸時代、道頓堀の東に、二つ並びの珍しい井戸があり、浪速の名所になっていました。

「摂津名所絵図」(寛政8(1794)年)には、「二つ井 道頓堀の東、堀留町にあり 清泉にしてこの辺りの民家の用水とす」とあります。

明治にはいって、都市計画でこの井戸は撤去されることになりましたが、それを惜しんだ粟おこし屋の「津の清」が、井戸の枠を買い取って店頭に移設しました。以後、粟おこしも名物となりました。納札の絵には、箱に「二井戸西 津清」と書かれています。

【小倉屋びんつけ】

小倉屋は元々大阪心斎橋筋に. あった髪付け油の店です。上方落語「三十石夢の通い路」にも登場します。嘉永元年(1848)に暖簾分けによって昆布商となり、明治32(1899)年、戎橋筋に出店し、現在は、小倉屋山本として知られています。髪付け油の店はなくなりました。

故玩館には大した物はありませんが、間口だけは広いのが売りです。

いつでも、お寄り下さい。

そちらも寒さ、一層厳しいものと存じマス。

それにしても、遅生さんのミュージアム、驚くべき多岐に渡る所蔵。

今更ながら驚き感嘆しています。

いつか、郷里に戻る道すがら、寄ってみたいと存じておりマス(^^)/

ほんと、趣味の世界です。

自分たちで、好きなように作って遊んでいるのです。

それだけでは面白くないので、適当なテーマを設定して、交換会みたいなのをやるのですね。

今回の物は、いわゆるお国自慢(^.^)

確かに、札に記された名所名物も、当時の世相を知るのに格好の資料にもなるようですね。

これから、しばらくの間、名解説で、当時の世相を楽しませていただきます(^_^)