『ヘッドフォンおじさん』

昨日のストラトの修復の流れでベースも加工した

フェンダージャパンのギター&ベースの塗装は分厚い

初心者などが使うことを想定しての仕様だという

高級志向な一部のモデルは薄く塗装されているようだ

ポリ系の塗装は良くも悪くもテカテカなのだ

かれこれ12年くらい使っているが・・

輝きが衰えない

これからも輝き続けると思う

テレキャスほどのレリック加工は予定していない

とりあえず、テカテカの塗装を一皮剥いてみたい

テレキャスは完全なる艶無し仕様になった

悪くない

意図的につけた打痕と相まって悪くない

というか・・カッコいい(自己満足?)

個人的にはレリック加工に悪い印象を持っていない

そんなこんなで表と裏の塗装を丁寧に剥いた

ちなみに劣化した弦はまだ使う予定

かなり、指滑りが悪くなっているが・・

込み入ったレコーディングの予定もない

逆にどの程度まで劣化するのか?

に興味が出てきた

弾き込んでついたピックガードの傷などと相まって良いバランスになった

塗装は演奏性に影響する

手が当たる部分がサラサラで心地良い

ネックもグロス仕様とサテン仕様がある

サテン仕様は現場の声で生まれた仕様

汗をかいた時にも指が滑りやすいという利点があるのだ

面白いことにサテン仕様のネックも使い込むことでテカテカに

艶が出ることも多々ある

手の脂などや摩擦などで艶が増す

それはそれで良い感じなのだ

”使い込んだ感じ・・”

は楽器弾きにとっては憧れであり大好物なのだ

新品時の真新しい感じが好きだという人

一方、そんな感じが気恥ずかしいと感じる人

人間の感じ方や考え方は千差万別

何が正解かは分からない

自分のセンスや感性を信じられない人は

大胆な改造は避けた方が良い気がする

パーツ交換ならば、元に戻せるが・・

塗装研磨や再塗装(修理含む)は元の状態には戻らない

その辺りを納得して作業を進める必要があると思う

昨日、修理が完了したストラトも自己責任

打痕の凹みにボンドを流し込む・・

結果が見えない作業もであるのだ

放置するか?

作業を進めるか?

判断を迫られるところ

昨日もご報告したが・・

ストラトに関してはとりあえず成功という感じ

逆に高い工賃を払わなくて良かった気がする

指に感じる凹みはあまり感じが良いとは言えない

ストラトも馴染ませる為に軽~く全体を研磨した

艶は残しているのだ

まぁ、こちらも良い感じなのだ

同じ行程でジャパンを削ったところ、指が真っ白になるほど

に粉が出た

この塗装の違いは何だろうか?

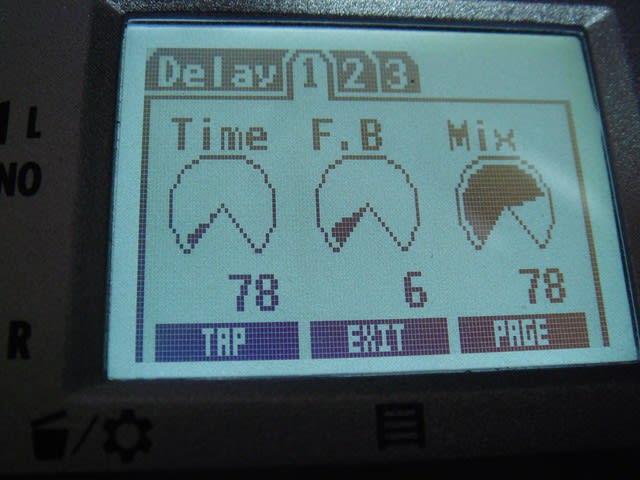

最後にチューナーでチューニングして完了なのだ

ウクレレからベースまで守備範囲が広い

低音のベースでも反応が速い

個体差がないならば、読者の皆さんにもお勧めできる

これで500円は爆安!

PBでスタンドや弦なども開発しているようだ

機会があれば、ブログのネタとして試してみたい😊