道の駅「公方の里なかがわ」の産直売り場は7時開店だ。昨日見ただけで買わなかった野菜類を見に行くと、目当てのものは昨日のままで、新しいものが入っていない。勢い込んで行ったがやはり7時というのは納品にも早すぎる。

朝食をゆっくり食べて9時前に再び行ってみたが、先ほどのままだ。あきらめて出発だ。

向かった先は道の駅「日和佐」で、国道55号線を快調に走る。が、走りすぎてはいけない。出発して5キロ程走った農道の入口にバンが止まっている。そこに入っていくわけではないが、曲がり角なので邪魔な所に止めるやつもいるもんだとちらりとみると、何とスピード取締り用のレーダーを設置している最中だった。バンの中か陰から監視連絡するわけだ。危ない危ない。

国道はすいているし、少し先からは日和佐道路という高規格道があるので、楽々と道の駅「日和佐」に到着だ。

ここは3年前に立ち寄った。足湯があるが、それはパス。

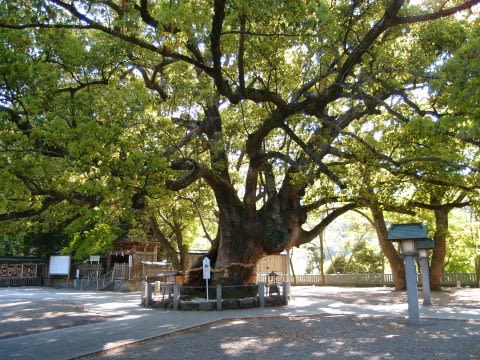

振り返ると薬王寺の瑜祇塔が見えるので、お参りしていこう。

仁王門をくぐって女厄坂33段、男厄坂42段の石段を上がってお参りだ。

高野山真言宗の別格本山とされ、御本尊はもちろん薬師如来で、厄除薬師如来と言われる。隣には御大師堂があり、その前方に随求の鐘というのがある。

この鐘を歳の数だけ打つと厄払いになるということなので、数えながら小さく鐘を打った。あれ、しまった歳といっても数えだったのかもしれないぞ。満年齢で打ってしまった。

右手の上の方に薬王寺のシンボル?である瑜祇塔がある。

鉄筋コンクリート造りで赤いペイント塗装だ。間近で見るとちょっと違和感があるのが残念だ。

帰りがけに本堂の裏手を見ると小さな塔のような建物が続いている。神社でいうとこちらが本殿ということになるが、旧の御本尊がここに安置されているそうで、後向薬師といって秘仏となっているそうだ。

クルマに戻って薬王寺の反対側の山の上を見ると天守閣がある。日和佐城だ。

まずは大洗海岸に行ってから日和佐城に登ろうか。

太平洋の波が打ち寄せるきれいな砂浜だ。ここはこれからウミガメが産卵のために上陸する場所なんだそうだ。今日の天気は今一つだが、波は静かに打ち寄せている。少し砂浜を歩いてみた。じ~さんが一人で海岸を歩いていても、あまり画にならないなあ。

ここにあるうみがめ博物館の駐車場にクルマを停めたわけだが、博物館の屋外の浅い水槽でウミガメが飼育されている。それは駐車場のすぐ横にあって、ベンチも置いてある。そこでのんびりと、のんびりとしているウミガメを見ていた。15~16匹(頭かな?)のほとんどは水中でじっとしているが、2頭がゆっくりと泳いでいた。

ときどき頭を上げて外を覗っている。その時には鼻の穴が開く。ちょっとユーモラスな感じだ。

ウミガメを眺めているうちにお昼時だ。駐車場の横がウミガメ館という宿泊施設でレストランで食事ができる。

平日はランチが500円。数種類あるが地魚丼にした。

豪華ではないが、なかなかリーズナブルだし魚は新鮮でおいしい。あらの味噌汁もうまい。

ここから日和佐城は見えないがすぐそこだ。小高い丘のふもとから1車線の道を登るわけだが上から下がっている枝が少し気にかかる。また待避所があまりないので、反対側から車がくるとキャブコンはちょっと面倒だ。上の駐車場は十分広い。

ここに城があったのは戦国時代のころで、江戸期には城も砦もなかった。観光用の展望台として城のような建物を建てたわけだ。

入口の銘板に「日和佐勤労者野外活動施設」とある。

ちょっと屋根が大きすぎてバランスが悪い気がする。中にはミーティング室などがあるのかと思ったら、休憩室の片隅に昭和の時代の家庭用品が展示してあった。そうだなあ、あと200年もすれば希少な資料になるかもしれない。

そのほかは展望台として割り切って施設になっている。(要するに何もない)

展望台としても見るようなものはないような気がする。

再び道の駅に戻って夕食の買い物だ。ところがここでかなり激しい雨が降り出した。予報によれば14時過ぎには晴れるようなので、しばらくクルマの中でコーヒータイムにした。

日本ブログ村キャンピングカーランキングに参加しています。

ここをクリックして投票をお願いします。

朝食をゆっくり食べて9時前に再び行ってみたが、先ほどのままだ。あきらめて出発だ。

向かった先は道の駅「日和佐」で、国道55号線を快調に走る。が、走りすぎてはいけない。出発して5キロ程走った農道の入口にバンが止まっている。そこに入っていくわけではないが、曲がり角なので邪魔な所に止めるやつもいるもんだとちらりとみると、何とスピード取締り用のレーダーを設置している最中だった。バンの中か陰から監視連絡するわけだ。危ない危ない。

国道はすいているし、少し先からは日和佐道路という高規格道があるので、楽々と道の駅「日和佐」に到着だ。

ここは3年前に立ち寄った。足湯があるが、それはパス。

振り返ると薬王寺の瑜祇塔が見えるので、お参りしていこう。

仁王門をくぐって女厄坂33段、男厄坂42段の石段を上がってお参りだ。

高野山真言宗の別格本山とされ、御本尊はもちろん薬師如来で、厄除薬師如来と言われる。隣には御大師堂があり、その前方に随求の鐘というのがある。

この鐘を歳の数だけ打つと厄払いになるということなので、数えながら小さく鐘を打った。あれ、しまった歳といっても数えだったのかもしれないぞ。満年齢で打ってしまった。

右手の上の方に薬王寺のシンボル?である瑜祇塔がある。

鉄筋コンクリート造りで赤いペイント塗装だ。間近で見るとちょっと違和感があるのが残念だ。

帰りがけに本堂の裏手を見ると小さな塔のような建物が続いている。神社でいうとこちらが本殿ということになるが、旧の御本尊がここに安置されているそうで、後向薬師といって秘仏となっているそうだ。

クルマに戻って薬王寺の反対側の山の上を見ると天守閣がある。日和佐城だ。

まずは大洗海岸に行ってから日和佐城に登ろうか。

太平洋の波が打ち寄せるきれいな砂浜だ。ここはこれからウミガメが産卵のために上陸する場所なんだそうだ。今日の天気は今一つだが、波は静かに打ち寄せている。少し砂浜を歩いてみた。じ~さんが一人で海岸を歩いていても、あまり画にならないなあ。

ここにあるうみがめ博物館の駐車場にクルマを停めたわけだが、博物館の屋外の浅い水槽でウミガメが飼育されている。それは駐車場のすぐ横にあって、ベンチも置いてある。そこでのんびりと、のんびりとしているウミガメを見ていた。15~16匹(頭かな?)のほとんどは水中でじっとしているが、2頭がゆっくりと泳いでいた。

ときどき頭を上げて外を覗っている。その時には鼻の穴が開く。ちょっとユーモラスな感じだ。

ウミガメを眺めているうちにお昼時だ。駐車場の横がウミガメ館という宿泊施設でレストランで食事ができる。

平日はランチが500円。数種類あるが地魚丼にした。

豪華ではないが、なかなかリーズナブルだし魚は新鮮でおいしい。あらの味噌汁もうまい。

ここから日和佐城は見えないがすぐそこだ。小高い丘のふもとから1車線の道を登るわけだが上から下がっている枝が少し気にかかる。また待避所があまりないので、反対側から車がくるとキャブコンはちょっと面倒だ。上の駐車場は十分広い。

ここに城があったのは戦国時代のころで、江戸期には城も砦もなかった。観光用の展望台として城のような建物を建てたわけだ。

入口の銘板に「日和佐勤労者野外活動施設」とある。

ちょっと屋根が大きすぎてバランスが悪い気がする。中にはミーティング室などがあるのかと思ったら、休憩室の片隅に昭和の時代の家庭用品が展示してあった。そうだなあ、あと200年もすれば希少な資料になるかもしれない。

そのほかは展望台として割り切って施設になっている。(要するに何もない)

展望台としても見るようなものはないような気がする。

再び道の駅に戻って夕食の買い物だ。ところがここでかなり激しい雨が降り出した。予報によれば14時過ぎには晴れるようなので、しばらくクルマの中でコーヒータイムにした。

日本ブログ村キャンピングカーランキングに参加しています。

ここをクリックして投票をお願いします。