日本三景のひとつ。(さて、残りの二つはどこか?)

まず、智恵の文殊さんに参詣しました。

「三人寄れば 文殊の智恵」

おみくじは一ひねり知恵が加えられていて、こんなミニ扇子になっていて扇を開くとそこに吉凶が現れます。

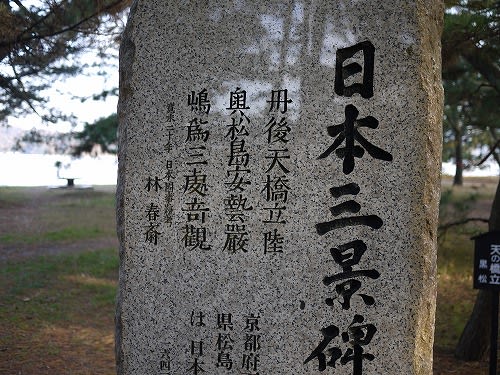

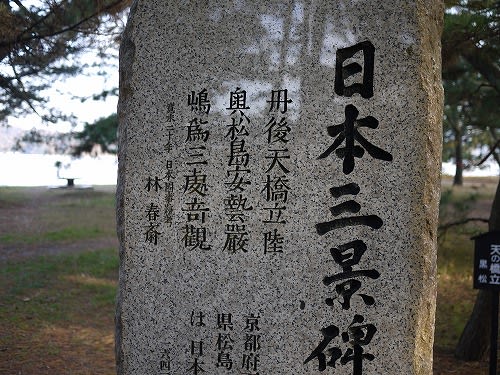

日本三景といわれる発端は、林羅山の子、林春斎が寛永二十年(1643)に、天橋立を松島(宮城県)と厳島(広島県)とともに「三処奇観たり」と述べた『日本国事跡考』です。

その石碑があります。

江戸時代に日本の経済が発展し治安も安定し、余裕のできた町民や農民も信仰や慰安を兼ねた旅行ができるようになりました。そんな文化発展が、旅館や遊郭を興し、旅行記や観光案内の書物のマーケットを創出したのでした。

松尾芭蕉の「奥の細道」はそんな紀行文として秀逸な傑作となりました。ここ天橋立には、残念なことに芭蕉さんは訪れていませんが、なぜか句碑がありました。

明日は、文殊堂門前町の賑わいを案内します。

まず、智恵の文殊さんに参詣しました。

「三人寄れば 文殊の智恵」

おみくじは一ひねり知恵が加えられていて、こんなミニ扇子になっていて扇を開くとそこに吉凶が現れます。

日本三景といわれる発端は、林羅山の子、林春斎が寛永二十年(1643)に、天橋立を松島(宮城県)と厳島(広島県)とともに「三処奇観たり」と述べた『日本国事跡考』です。

その石碑があります。

江戸時代に日本の経済が発展し治安も安定し、余裕のできた町民や農民も信仰や慰安を兼ねた旅行ができるようになりました。そんな文化発展が、旅館や遊郭を興し、旅行記や観光案内の書物のマーケットを創出したのでした。

松尾芭蕉の「奥の細道」はそんな紀行文として秀逸な傑作となりました。ここ天橋立には、残念なことに芭蕉さんは訪れていませんが、なぜか句碑がありました。

明日は、文殊堂門前町の賑わいを案内します。