「現代の古典」です。

世界の人々のものの見方を一変させた著作です。

しかも、先に挙げた3冊よりもはるかに読みやすいです。

筆者は、文中に登場するネルヴァルもルナンもサシもほとんど知らずに読みましたが、そのへんの事前の知識はあまり必要ありません(ネルヴァルは好きだけど、『東方紀行』までは読んでいません)。

西洋(この本ではもっぱら英仏、後段になって米国も)が、オリエントを見て、研究する際に、いかに十把一絡げにまとめてしまい、異国情緒と偏見にまみれたイメージをつくり出してきたかについて、おびただしい文学書や研究書を参照して論じています。

サイードはもともとパレスティナで生まれ、戦後イスラエルが建国するというので家を追い出されてカイロを経て米国に渡り、ハーバードとプリンストンで学位を得た人。つまり「アラブ生まれの米国仕込みのエリート」という、両方の世界に通じた学者が、理路整然と論じるわけですから、これは手ごわいです。

さらにフーコーなどのフランス現代思想の成果をしっかりおさえ、返す刀でマルクスらを「歴史主義」として批判するのですから、並みの知性では太刀打ちできないでしょう。

しかし、サイードは西洋の偏見を単に声高に告発するというよりも

「他者とは何か」

「異文化を表象し理解するとはどういうことなのか」

という根源的な問いを、読者に投げかけます。この姿勢が、単にオリエンタリズムだけにとどまらず、わたしたちのものの見方一般に広くひそむ偏見の図式に通じるものを語っており、この本が普遍的な価値を持つ理由になっています。

(なお、わたしたちが西洋に対して「東洋」というと、まず中華文明を思い出しますが、この本では、いわゆる中近東が主な対象範囲になっています)

オリエンタリズムに対するこうした方法論的・道徳的再考察をすすめながら、私はフェミニズムや女性問題研究、黒人問題や民族問題研究、社会主義および反帝国主義研究にまつわる諸経験から引き出された同種の問題点についても、十分意識して触れていくつもりである。それらの研究すべての出発点にあるものは、かつて表象されることがなかったり、あるいは誤って表象されてきた人間集団が、日常的に自分たちに排除し、その意味し表象する機能を奪い取るべく、またその歴史的現実性を踏みにじるべく政治的・知的に定義された領域のなかで、自分たちを語り、自分たちを表象するという権利である。

(下巻298~299頁)

ここだけ引用してもちょっと分かりづらいかもしれませんが、オリエンタリズムの枠組みが、いままで偏見と誤りにさらされてきた人たちに対して、ものすごく強力な援軍になっている、ということはわかるのではないでしょうか。

先に、長島有里枝さんの本の紹介でも触れましたが、上の引用文の「かつて表象されることがなかったり、あるいは誤って表象されてきた人間集団」って、まさに女性一般、あるいは女性写真家のことでもあるのです。

マルクス主義もなにかと使い勝手の良い知的道具でしたが、オリエンタリズム批判も、いろいろな分野に応用可能なことは、上述の通り、サイードも承知しています(この本自体では、そこまでエリアを広げていませんが)。

では、自分は、この認識の武器をどう使うか? が問われると思います。

この大著には、実は日本など東アジアのことはほとんど出てきません。ただ、振り返ってみれば

「かつては栄えた時代もあったが、いまは近代西洋に従うべき遅れた人々」

として十把一絡げにされていたという点では、中近東のアラブやイスラームの人々と同様だということができましょう。

ただ、言うまでもなく日本は、非欧米諸国の中でいち早く近代化を遂げた国として、自他共に認める存在です。いわば、非西洋の中ではきわめつけの例外なのです。

したがって、日本は西洋からは「他者」「異文化」としてまなざされる一方で、日本はその西洋的な見方を内面化して、自ら以外の非西洋諸国を「遅れた連中」として見るという、ねじれた関係が成立しているといえます。

で、ここまでは自明なんですよ。

問題はここから先。

筆者が住む北海道という土地は、その日本の中でも、植民地として開拓され、先住民族をあちこちで追いはらって米国流の大規模農業を直接輸入して伸びてきたという、さらにねじれた関係にある場なのです。

たとえば、わたし(たち)がアイヌ民族の人々をまなざしているとき、その視線は、西洋人が非西洋人を見る際のそれを、なぞったものになっているのではないでしょうか。

しかし同時に、東京などの人間が、北海道(の美術)を見るとき、とくに深い考えも無しに「ああ、周縁(の美術)ね」という視線になっていないでしょうか。

このように、北海道は、二重三重にねじれた視線のもとに見られ、また見ている存在なのです。

そのことに思いをいたさずして、グローバルな視野のもとで北海道を、また、北海道の美術を語ることはできないのではないかという気がしています(むずかしいことですが)。

平凡社ライブラリー

エドワード・W.サイード 著 今沢紀子 訳、板垣雄三・杉田英明 監訳

上下各1553円+税

余談。

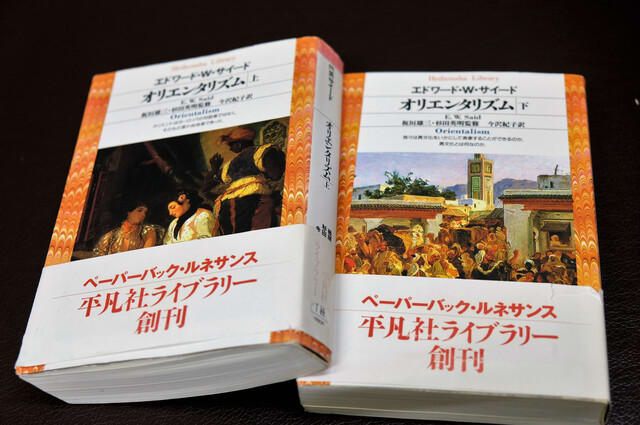

冒頭画像は、帯を見るとわかるとおり、1993年に平凡社ライブラリーが創刊した際に買った本です。『オリエンタリズム』は『古代人と夢』(西郷信綱著)『異形の王権』(網野善彦著)などと並ぶ創刊ラインナップのひとつでした。

筆者は購入後27年たってから読んだわけで、いささか遅すぎました。

平凡社は27年前から定価を変えていないようです。これはえらい。