北翔大は江別の大学ですが、卒展は札幌円山キャンパスの1階と3階で毎年開いています。

冒頭画像は塚本洵子「三十五ッポイ」。

スタイロフォームやウレタンを使いカラフルに仕上げたインスタレーション的な彫刻です。

建築デザインは、貧困や農村振興など現実の課題と向き合い、しっかりと模型を作っている学生が目立ちました。

昨年の黒島亜夢さんのような突出した才能を感じさせる作品がなかったのはち . . . 本文を読む

「ビセン」の愛称で知られる北海道芸術デザイン専門学校の卒展に、最終日ぎりぎりに駆け込みました。

ボリュームはかなりのもので、校舎じゅうに作品が点在していました。

札幌デザイナー学院の卒展とくらべると、イラストレーションが多いのは共通していますが、デザイナー学院が商品やパッケージへの展開を強く意識した作品が多いのに対し、ビセンのほうは描きたいものを描くことを重んじた人もわりと多い印象を受けま . . . 本文を読む

卒展の2本目です。

札幌デザイナー学院は専門学校なので2年制ですが、4年制の大学とくらべてもそん色ない完成度の作品が並んでいました。

冒頭画像は楡井ほのか「No Dogs No Life」。

犬と人との長い年月にわたるかかわりを、年を追うように、丸い支持体に描かれたイラストレーションで描いています。

梁川剛一とかノーマン・ロックウェルとかを想起させるようなちょっと昔っぽい絵柄が、デジ . . . 本文を読む

このブログではだいぶ以前から、学生の展覧会や卒展の紹介に関しては消極的でした。

その理由は

・他の紹介すべき展覧会の記事がたまっているのに、それどころではない

・芸術学部(学科)の学生でも数年後にはざっと9割が制作から離れており、ふつうの社会人や主婦として生活を送っている。「若気の至り」ともいえそうな過去をネット検索などで掘り出されるのも迷惑だろう

というものです。

筆者からみて「あ . . . 本文を読む

(承前)

前回の更新が昨年10月28日なので、3カ月もあいだがあいてしまいました。

しかも、実際に旅したのは10月16日です。

全10回予定のうち(7)までアップが終わっているので、残り3本をなんとかしたいと思います。

会場の「地域活動拠点 popke galleryしらかば通り美術館」で梅田マサノリさんが親切に解説してくださいました。

ただ、フライヤーにあった

公開展示は9月11 . . . 本文を読む

毎年1月恒例のグループ展。

とくにコンセプトを定めず、ジャンルも問わず、仲間どうし誘いあって開かれています。

今回は24人が出品しました。

冒頭画像、手前の立体は梅田力さん「還る」。

従来型の彫刻とは異なる、金属の直線を組み合わせそれぞれを紐(の曲線)や布?(の面)でつなぐ手法は変わっていませんが、着彩が施されました。

奥のタブロー2点は山内太陽さん「I Play, you pr . . . 本文を読む

貸し画廊であるさいとうギャラリーが年2度開いている、恒例の企画展。

特徴はもう20年以上、まったく変わっていません。

・会期は毎年暮れから正月にかけてで、年末の3日間と元日は休み、2日から日曜日まで再び開催

・作者名の五十音順に排列

・壁に掛けられる小品展

・絵画・版画が中心で、工芸、彫刻もある。壁掛けというスタイルのためか陶芸は少ない。ふだんから利用のほとんどない書道、写真の出品はほ . . . 本文を読む

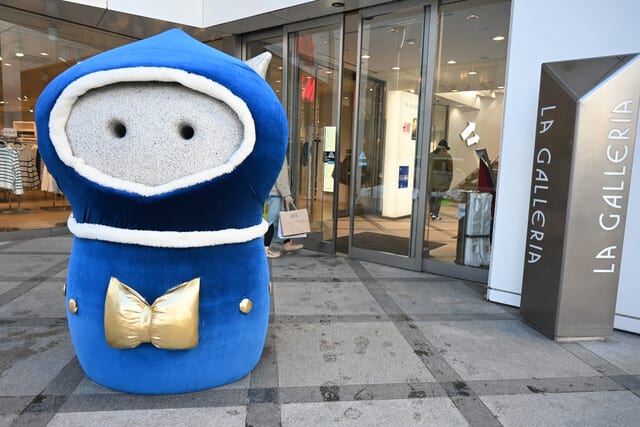

札幌を拠点とする小磯さんのユニット「ReguRegu」は、毎年暮れにギャラリー犬養で個展を開いています。

フェルトや毛皮で作った巨大なぬいぐるみによる展示で、既発表のものに加え、新作が少しずつ加わっています。

ReguRegu の世界の特徴は、物語性豊かな世界観が背景にあることです。

以前の展示では、テレビ放送がすぐに打ち切られた幻の人形劇という設定で人形を展示し、関連資料の主題歌のレコ . . . 本文を読む

北武記念絵画館が1996年開館して以来、おそらく初めて写真をメインに据えた展覧会。

社会問題にかかわる内容(というか、題材が東北沿岸なので、どうしてもそうなってしまう)も同館としては異例のことです。

当初は12月22日までの予定でしたが、事情により会期末が2日繰り上がっています。

「海町」は、街角の写真などで知られる尾仲浩二(1960年、福岡県直方市生まれ)が、1991~93年に東北の . . . 本文を読む

(承前)

所蔵品展だし、と思って甘くみていたのを反省します。

感動しました。

釧路まで行ったかいがありました。

41点のうち5点だけが道立近代美術館の所蔵品で、この5点が全体の構成上でとても効いています。

自然と人間のかかわりを描いた絵画、彫刻、写真が並んでいます。

作品そのものが良かったのはもちろんなのですが、すでに見たことのある作品も多いわけで、どうしてそんなに感銘を受けたの . . . 本文を読む

難しそうな題がついていますが、うつ病・アルコール依存症を患っているMさん(本人が名前をおおっぴらにしていないのでこのように表記します)が、病気のことを少しでもわかってほしいと、工作という手段で表現している作品二十数点の展示です。

本人は、アートや美術という語を使っていません。

もちろん、何がアートなのかを決めるのは本人の申告とは限りません。

Mさんは、おなじような境遇で絵 . . . 本文を読む

(承前)

阿寒湖ギャラリー(釧路市阿寒町阿寒湖温泉4)も、1階は、以前からの展示作品と、アイヌアートウィークに参加している現代アーティストの作品とが混在していました。

新しい建物で、大きな窓から阿寒湖が見えます。

山口みいな + 木下真紀「trail of correspondens (文通ドローイングの軌跡)」

卓上に広げられた大きな紙に書かれた線などのドローイングや、写真ア . . . 本文を読む

(承前)

阿寒アイヌアートウィーク(2024年11月23日~12月15日)の、残りの会場についても簡単にふれておきます。

以前書いたように筆者は阿寒湖温泉を訪れるのは初めてなので、ピント外れなことを記すかもしれませんが。

また、各会場の営業時間などについては、公式サイトをご覧ください。

「吉田屋」は温泉街のなかでも大きな土産物店で、建物は半世紀ほど経過していると思われます。

1階は . . . 本文を読む

(承前)

阿寒アイヌアートウィークのサイトから引用します。

阿寒アイヌアートウィークは、阿寒湖の大自然を舞台にアイヌ工芸と多様な背景を持つ現代アートが混じり合う約3週間。先祖やカムイへの敬意を表す木彫や刺繍、古式舞踊といったアイヌの伝統と進化を広く紹介するとともに、アイヌコタンの豊かな日常に触発されて滞在制作を行った多彩なアーティストたちの新作を披露します。また、会期中は体験ツアー、舞台芸術 . . . 本文を読む

小川 真由美:油彩

久藤 エリコ:切り絵

孫田 敏:写真

楓月まなみ:造形アート

森吉芽衣:パッチワークキルト

という、珍しい顔合わせによる5人展。

特徴的なことが二つあります。

・個々の作品の題が一切ないこと

・5人それぞれの作品が順番に陳列されているのでは必ずしもなく、2人の作がまじりあうように展示されていること

違う人の作品が重なって見えることで「化学反応が起きておもしろい空間が . . . 本文を読む