(承前)

日本の西洋画を確立させた明治・大正の巨匠の展覧会。

なので、必ず札幌からでも来い! とまでは言わないが、道東まで、たとえば佐々木秀明展などに来た人は絶対足を伸ばした方がよい。

4年ほど前に釧路などに巡回した、やはり近代洋画の巨匠である岸田劉生の展覧会は、晩年に生活のために描き飛ばした小品ばかりが多くて、正直なところ期待はずれだったが、今回の黒田清輝展は、代表作が勢ぞろいというほどではないにせよ、重要文化財で、代表作中の代表作といえる「湖畔」や、最近村上隆が本歌取りしたような作を発表して話題となった「智・感・情」などが出品されており、まずは見ておいて損はない。

黒田清輝がフランス留学を終えて帰国したのが1893年(明治26年)。

58歳で歿したのが1924年(大正13年)であるから、それまでの約30年間、日本の洋画壇の確立に努めた。

黒田のすごいところは、その「洋画壇の確立」に寄与した部分が、実際の制作活動と、学校・展覧会制度といった行政分野の双方にまたがっていることである。

小倉忠夫著「日本洋画の道標」では、黒田清輝がこの時期に関与していない美術行政の分野はない、という意味のことを言っている。

実際、

・東京美術学校(現東京藝大)の西洋画教室の初代教授

・フランスのサロンに範を取った「文展」の開催と、その審査員

・洋画家では初の帝室技芸員

であり、さらに、貴族院の議員になったり、森鴎外の後をついで帝国美術院長に就任したりしていて、ここまで洋画家で偉くなった人は、それまでいなかった。

じゃ、権力の座についてふんぞり返っていたかというと、さにあらず。

警察が裸体画を取り締まろうとする動きには、敢然と反対し、自ら裸婦の絵を展覧会に陳列した。

また、東京美術学校の自由でボヘミアンな校風は、黒田がフランスから持ち帰ったものだとされている(いまでも東京藝大では、音楽科と美術科の生徒は、姿格好を見ればすぐに分かるといわれるぐらい、雰囲気が違うらしい)。

私腹を肥やしたり縁故主義をはびこらせたりすることなく、近代的な制度の確立に奔走したところは、他のさまざまな学問や行政の分野と同じく、明治人の高潔で、偉いところであろう。

さっきも書いたが、こうした制度・行政・教育面での活躍のほかに、実作でも、多忙の間を縫って結果を出している。

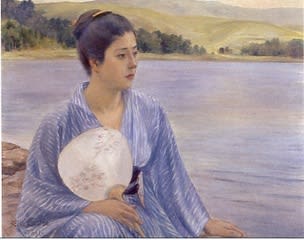

ポスターに採用されている代表作「湖畔」を見てみる。

近代洋画ではまだ数少ない重要文化財指定作品である。

筆者はこの絵に

日本で西洋画(油絵)を描くことの意味

が込められているように思うのだ。

安井曾太郎も佐伯祐三も、フランスから帰ってくると、スランプに陥った。

風土も気候も全く異なる日本で、いったい何を描けばいいか、わからなくなったのだと思う。

しかし、黒田清輝は、日本に帰国後、筆が止まることはなかった。

湿潤な、水蒸気に満ちた日本の空気感が、この「湖畔」ではよく表現されていると思う。

遠くがかすんだ空気遠近法の風景描写、そして、水彩を思わせる淡い色彩は、まさに「日本の油絵」の夜明けを告げているといえるのではないだろうか。

(この項続く)

2011年7月16日(土)~8月28日(日)10:00~5:00(金、土曜は午後8時まで)、7月18日をのぞく月曜休み

釧路市立美術館(釧路市幣舞町4 釧路市生涯学習センター3階)

・JR釧路駅から、北大通りを直進し、約1.4キロ、徒歩20分。幣舞橋もあるので、散歩には最適

・釧路芸術館から約1キロ、徒歩13分

・くしろバス「釧路三慈会病院」降車、徒歩1分

日本の西洋画を確立させた明治・大正の巨匠の展覧会。

なので、必ず札幌からでも来い! とまでは言わないが、道東まで、たとえば佐々木秀明展などに来た人は絶対足を伸ばした方がよい。

4年ほど前に釧路などに巡回した、やはり近代洋画の巨匠である岸田劉生の展覧会は、晩年に生活のために描き飛ばした小品ばかりが多くて、正直なところ期待はずれだったが、今回の黒田清輝展は、代表作が勢ぞろいというほどではないにせよ、重要文化財で、代表作中の代表作といえる「湖畔」や、最近村上隆が本歌取りしたような作を発表して話題となった「智・感・情」などが出品されており、まずは見ておいて損はない。

黒田清輝がフランス留学を終えて帰国したのが1893年(明治26年)。

58歳で歿したのが1924年(大正13年)であるから、それまでの約30年間、日本の洋画壇の確立に努めた。

黒田のすごいところは、その「洋画壇の確立」に寄与した部分が、実際の制作活動と、学校・展覧会制度といった行政分野の双方にまたがっていることである。

小倉忠夫著「日本洋画の道標」では、黒田清輝がこの時期に関与していない美術行政の分野はない、という意味のことを言っている。

実際、

・東京美術学校(現東京藝大)の西洋画教室の初代教授

・フランスのサロンに範を取った「文展」の開催と、その審査員

・洋画家では初の帝室技芸員

であり、さらに、貴族院の議員になったり、森鴎外の後をついで帝国美術院長に就任したりしていて、ここまで洋画家で偉くなった人は、それまでいなかった。

じゃ、権力の座についてふんぞり返っていたかというと、さにあらず。

警察が裸体画を取り締まろうとする動きには、敢然と反対し、自ら裸婦の絵を展覧会に陳列した。

また、東京美術学校の自由でボヘミアンな校風は、黒田がフランスから持ち帰ったものだとされている(いまでも東京藝大では、音楽科と美術科の生徒は、姿格好を見ればすぐに分かるといわれるぐらい、雰囲気が違うらしい)。

私腹を肥やしたり縁故主義をはびこらせたりすることなく、近代的な制度の確立に奔走したところは、他のさまざまな学問や行政の分野と同じく、明治人の高潔で、偉いところであろう。

さっきも書いたが、こうした制度・行政・教育面での活躍のほかに、実作でも、多忙の間を縫って結果を出している。

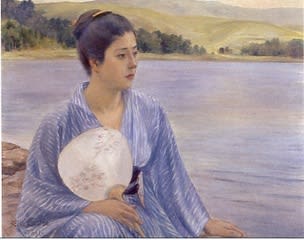

ポスターに採用されている代表作「湖畔」を見てみる。

近代洋画ではまだ数少ない重要文化財指定作品である。

筆者はこの絵に

日本で西洋画(油絵)を描くことの意味

が込められているように思うのだ。

安井曾太郎も佐伯祐三も、フランスから帰ってくると、スランプに陥った。

風土も気候も全く異なる日本で、いったい何を描けばいいか、わからなくなったのだと思う。

しかし、黒田清輝は、日本に帰国後、筆が止まることはなかった。

湿潤な、水蒸気に満ちた日本の空気感が、この「湖畔」ではよく表現されていると思う。

遠くがかすんだ空気遠近法の風景描写、そして、水彩を思わせる淡い色彩は、まさに「日本の油絵」の夜明けを告げているといえるのではないだろうか。

(この項続く)

2011年7月16日(土)~8月28日(日)10:00~5:00(金、土曜は午後8時まで)、7月18日をのぞく月曜休み

釧路市立美術館(釧路市幣舞町4 釧路市生涯学習センター3階)

・JR釧路駅から、北大通りを直進し、約1.4キロ、徒歩20分。幣舞橋もあるので、散歩には最適

・釧路芸術館から約1キロ、徒歩13分

・くしろバス「釧路三慈会病院」降車、徒歩1分