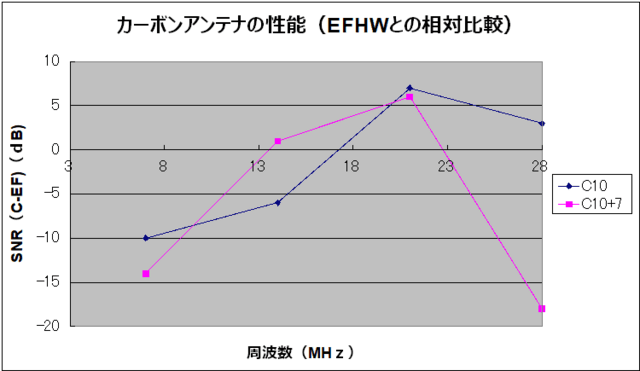

これまで10mの竿を使って21MHzで最も良い結果が得られ、28MHzでは少し性能が落ちた。さらに14MHz以下のバンドでは性能は低下している。そこで21MHzでの長さを最良と仮定して他のバンドでのアンテナをデザインしてみる。

21MHzでの状況確認

以前の実験結果から短縮率から、ほぼ1であることがわかっている。したがって、

波長=300/21=14.28m

10mのエレメントの長さは21MHzでは、

10/14.28=0.7

となり、3/4波長程度の長さになっている。1/2波長より長めにして性能が出ていることになる。

これは放射抵抗が1/2波長よりさらに大きくなっていることと、電流の腹が上に移動するのでより効率的に電波が放出されているのではないかと思われる。あるいはカウンターポイズの長さが約3mであるので、ほぼ1/2波長のアンテナとして動作したと考えた方がいいのかもしれない。いずれにしても、他のバンドにおいても同様の対波長長さのエレメントを構成してみることにする。

28MHzでの状況確認と最適エレメント長

以前の実験結果から28MHzでの短縮率は0.95程度。したがって、

波長=300/28=10.7m 短縮率を考慮して1波長相当のエレメント長は10.16mとなる。

10mのエレメントの長さは28MHzでは、

10/10.16=0.98

となり、ほぼ1波長のエレメント長となり、ここまで長くすると放射抵抗は大きくなるものの、放射パターンが崩れて(?)性能が劣化した。あるいはカウンターポイズもありさらに実行エレメント長は長くなっているのかもしれない。21MHzの時のように0.7波長程度に長さを抑えておくのが望ましいのではないかと思われる。0.7波長程度にするとすれば、エレメント長は7.1mに縮めるのが望ましく、実際7mのロッドを使ったとき10mのロッドより良い結果が得られている。

14MHzでの状況確認と最適エレメント長

以前の実験結果から短縮率から、ほぼ1.1であることがわかっている。したがって、

波長=300/14=21.43m 縮率を考慮して1波長相当のエレメント長は23.6mとなる。

10mのエレメントの長さは14MHzでは、

10/23.6=0.42

となり、1/2波長より短い長さしかない。カーボン竿の段間の静電容量による短縮効果も効いてきており、見た目以上にエレメント長さは短い。21MHzの時のように0.7波長程度に伸ばすためには、

23.6×0.7=16.52m

16.52-10=6.52m

となり、6.5mの線をカーボン竿の下につなげてエレメント長さを延長する。実際には6mは無理にしても数メートル以上のエレメント長延長しないと性能のアップは望めないかもしれない。またクリップ接合部には大きな電流が流れるポイントになるので、接触抵抗もできるだけ小さくするよう配慮が必要になる。

7MHzでの状況確認と最適エレメント長

以前の実験結果から短縮率から、ほぼ1.3(程度)であることがわかっている。したがって、

波長=300/7=42.86m 縮率を考慮して1波長相当のエレメント長は55.72mとなる。(!)

10mのエレメントの長さは7MHzでは、

10/55.72=0.19

となり、7MHzでは10mのカーボン竿は0.2波長程度の長さしかない事になる。

カーボン竿の段間の静電容量による短縮効果がさらに効いてきており、見た目以上にエレメント長さは短い。21MHzの時のように0.7波長程度に伸ばすためには、

55.7×0.7=38.99m

38.99-10=28.99m

となり、半波長ダイポールの長さ以上の導線をつなげないと最高の感度は得られないことになった。

1/2波長まで伸ばすにしても17.85mの延長導線が必要となり、現実的には7MHzでは十分な感度を得るのはかなり厳しい状況になった。

以上の結果をまとめると

0.7波長のアンテナを構成するためのエレメント長

周波数 最適エレメント長 10mロッドへの追加銅線長

28 7.1 -2.9

21 10 0

14 16.52 6.52

7 38.99 28.99

(カウンターポイズ長:約3m)

以上の計算からは、カーボンロッドの抵抗値の影響を軽減するために対波長エレメント長さを長くする際に、竿の段間容量の影響で実効エレメント長さが短くなることが大きく影響し(静電容量をワイヤーのインダクタンスで相殺するといってもよい)、特にHFローバンドにおいては厳しい結果となった。