(旧朝香宮邸ー東京都庭園美術館)

(東京都庭園美術館)

(東京都庭園美術館入り口)

(建物入り口までの通路1)

(建物入り口までの通路2)

(旧朝香宮邸)

旧朝香宮(あさかのみや)邸って、ボクには全然解らない。

今回、旧朝香宮邸を訪ねることによって分ったのは、

もともと久邇宮家(くにのみやけ)の第八王子として生まれた鳩彦(やすひこ)が、

父が伊勢神宮の祭主を務めていたことから、

伊勢の国朝香山から採った宮号・朝香宮を明治天皇から賜り、

後に明治天皇のご息女・允子(のぶこ)内親王と結婚する。

その後陸軍大学を卒業後、フランスに留学中に自動車事故に遭い、

長くフランスにて療養生活を余儀なくされる。

その間、妻允子の看病もあり、夫婦でフランスの文化に傾倒して行く。

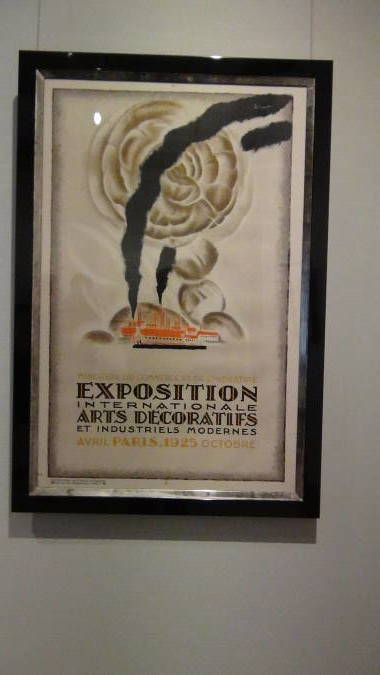

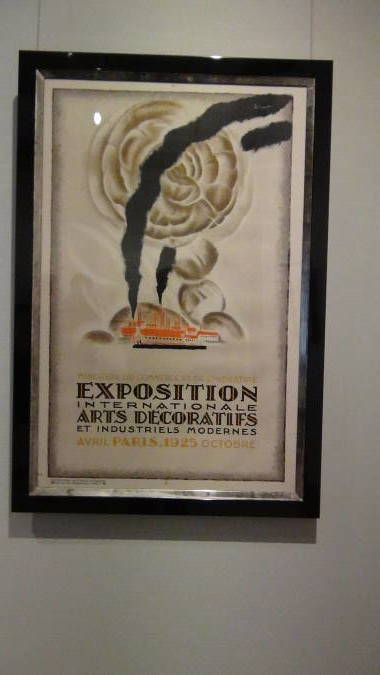

フランスで行われたパリ万博(アール・デコ博)観覧し、

アール・デコ様式(*)に強い関心と理解を寄せるようになった。

(*)アール・デコ=Arts Décoratifの略で現代装飾美術・産業美術の事。

(アールデコ・博覧会のポスター(1925))

つまり、早い話が明治天皇の娘婿(義理の息子)だと言うこと。

自動車事故の療養でフランス滞在が長くなり、

奥様の允子妃殿下と共に、当時開かれたパリ万博のアール・デコに興味を持たれた。

どうしてここにアール・デコが出てくるかと言うと、

旧朝香宮邸には、このアール・デコ様式が、

至る所にちりばめられているからです。

アール・デコを念頭に

これから紹介する旧朝香宮邸をご覧いただきたいと思います。

主な部屋の内装設計には、フランス人装飾美術家アンリ・ラパンが起用されている。

また、昭和22年から29年までは吉田茂外相・首相公邸として使用され、

昭和30年から49年まで赤坂の迎賓館改装されるまで、

国賓・公賓のための迎賓館としての役目を果たした。

(旧朝香邸の外観・ベランダ側)

(旧朝香邸の正面玄関)

正面玄関の奥にガラスのレリーフがある。このレリーフは圧巻だ、胸を打つ。

このガラスのレリーフは、

フランス人ジュエリーデザイナー、ガラス工芸家ルネ・ラリックのデザインによる。

(正面入り口のガラスのレリーフ1)

(正面入り口のガラスのレリーフ2)

(正面入り口のガラスのレリーフ3)

ここでは室内に入らず、まず庭園を見ることにする。

まず目に入るのが左手に伸びる芝生の広場である。

入り口正面に置かれた彫刻ー男女が絡み合ったーが出迎えてくれる。

左手奥に伸びる芝生は春から夏にかけて緑に広がり、

その周りを深い木々が都会の喧騒を遮っている。

都営地下鉄 白金台駅から3分程度、JR目黒駅からも3分程度にある場所。

(男女の像)

(芝生の広場)

右手に向かうと茶室(光華)の案内がある。

そこには和風の茶室が並び夏でも涼しげなたたずまいだ。

案内に沿って進むと、ひなびた茶室の門があり入り口につながる。

茶室の正面はすり鉢状になって底の部分に池がある。

池の周りにはもみじの古木があり、

初夏には緑が、晩秋には紅葉が水面に映し出され美しいことが、

容易に想像される。

名残のもみじの落葉が回遊式泉水の周りに敷き詰められている。

(茶室/光華の案内)

(ひなびた茶室)

(茶室への入り口の門)

(池に降りる道)

(池の周りの道を散策する観光客)

(池と周りの古木のもみじと石灯篭)

(もみじの落ち葉と笹の葉)

池をめぐって歩き対岸へ出る。

ここから眺める景観も風情がある。

さらに進むと池にそそぐ滝に出会い、水は池に流れ落ちて行く。

(茶室の対岸から見た池1)

(茶室の対岸から見た池2)

(池にそそぐ滝)

(流れ落ちる水)

これで建物の外側は見学できた。

この後は建物の中を見学したい。

入る時は気がつかなかったクリスマスツリーが点灯されていた。

(クリスマスツリー)

(つづく)

(東京都庭園美術館)

(東京都庭園美術館入り口)

(建物入り口までの通路1)

(建物入り口までの通路2)

(旧朝香宮邸)

旧朝香宮(あさかのみや)邸って、ボクには全然解らない。

今回、旧朝香宮邸を訪ねることによって分ったのは、

もともと久邇宮家(くにのみやけ)の第八王子として生まれた鳩彦(やすひこ)が、

父が伊勢神宮の祭主を務めていたことから、

伊勢の国朝香山から採った宮号・朝香宮を明治天皇から賜り、

後に明治天皇のご息女・允子(のぶこ)内親王と結婚する。

その後陸軍大学を卒業後、フランスに留学中に自動車事故に遭い、

長くフランスにて療養生活を余儀なくされる。

その間、妻允子の看病もあり、夫婦でフランスの文化に傾倒して行く。

フランスで行われたパリ万博(アール・デコ博)観覧し、

アール・デコ様式(*)に強い関心と理解を寄せるようになった。

(*)アール・デコ=Arts Décoratifの略で現代装飾美術・産業美術の事。

(アールデコ・博覧会のポスター(1925))

つまり、早い話が明治天皇の娘婿(義理の息子)だと言うこと。

自動車事故の療養でフランス滞在が長くなり、

奥様の允子妃殿下と共に、当時開かれたパリ万博のアール・デコに興味を持たれた。

どうしてここにアール・デコが出てくるかと言うと、

旧朝香宮邸には、このアール・デコ様式が、

至る所にちりばめられているからです。

アール・デコを念頭に

これから紹介する旧朝香宮邸をご覧いただきたいと思います。

主な部屋の内装設計には、フランス人装飾美術家アンリ・ラパンが起用されている。

また、昭和22年から29年までは吉田茂外相・首相公邸として使用され、

昭和30年から49年まで赤坂の迎賓館改装されるまで、

国賓・公賓のための迎賓館としての役目を果たした。

(旧朝香邸の外観・ベランダ側)

(旧朝香邸の正面玄関)

正面玄関の奥にガラスのレリーフがある。このレリーフは圧巻だ、胸を打つ。

このガラスのレリーフは、

フランス人ジュエリーデザイナー、ガラス工芸家ルネ・ラリックのデザインによる。

(正面入り口のガラスのレリーフ1)

(正面入り口のガラスのレリーフ2)

(正面入り口のガラスのレリーフ3)

ここでは室内に入らず、まず庭園を見ることにする。

まず目に入るのが左手に伸びる芝生の広場である。

入り口正面に置かれた彫刻ー男女が絡み合ったーが出迎えてくれる。

左手奥に伸びる芝生は春から夏にかけて緑に広がり、

その周りを深い木々が都会の喧騒を遮っている。

都営地下鉄 白金台駅から3分程度、JR目黒駅からも3分程度にある場所。

(男女の像)

(芝生の広場)

右手に向かうと茶室(光華)の案内がある。

そこには和風の茶室が並び夏でも涼しげなたたずまいだ。

案内に沿って進むと、ひなびた茶室の門があり入り口につながる。

茶室の正面はすり鉢状になって底の部分に池がある。

池の周りにはもみじの古木があり、

初夏には緑が、晩秋には紅葉が水面に映し出され美しいことが、

容易に想像される。

名残のもみじの落葉が回遊式泉水の周りに敷き詰められている。

(茶室/光華の案内)

(ひなびた茶室)

(茶室への入り口の門)

(池に降りる道)

(池の周りの道を散策する観光客)

(池と周りの古木のもみじと石灯篭)

(もみじの落ち葉と笹の葉)

池をめぐって歩き対岸へ出る。

ここから眺める景観も風情がある。

さらに進むと池にそそぐ滝に出会い、水は池に流れ落ちて行く。

(茶室の対岸から見た池1)

(茶室の対岸から見た池2)

(池にそそぐ滝)

(流れ落ちる水)

これで建物の外側は見学できた。

この後は建物の中を見学したい。

入る時は気がつかなかったクリスマスツリーが点灯されていた。

(クリスマスツリー)

(つづく)