JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

戦後軟券の活字の変遷

戦中・戦後の鉄道省および国鉄では、用紙の節約を目的として、「わら半紙」のような粗末な用紙を使用した近距離区間の軟式乗車券が発行された時期がありました。

(長距離券については、A型硬券をB型にするなどして用紙の節約をしたようです。)

当然ながら、これらの券が発売されていた当時、私はまだ生まれていなかったわけですが、先輩コレクター氏より分けていただいたコレクションを整理していますと、興味深い活字の変遷が見られましたのでご紹介いたします。

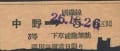

これは日付のゴム印が鮮明でないので年号がわかりませんが、国鉄発足初期の昭和24年ごろのものと推測されます。

「國鐵線」の文字と「下車前途無效」、「通用發賣當日限り」の文字が古さを物語っています。

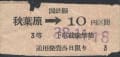

昭和26年ごろになりますと、今とは「通」の字の「しんにょう」や「前」の字の「月」の部分が異なっていますが、「下車前途無効」の「效」の文字が「効」に変わっています。

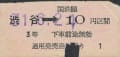

昭和27年ごろになりますと、「通用發賣當日限り」の「發賣當日」の文字が「発売当日」に変更されます。

(ただし、「当」の字は真ん中の横棒が右に長い旧字体が使用されています。)

その後、これも年号がはっきりしませんが、「國鐵線」の「國鐵」の文字が「国鉄」に変更されています。

(次の券を見比べますと、恐らく昭和27年下期ごろに出たものと思われます。)

昭和28年ごろになりますと、前の新橋駅のものと「進化」の程度は同じですが、物資事情に余裕が出てきた様子が伺われ、用紙が「わら半紙」から白い「上質紙」に変更されています。

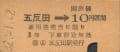

その後、昭和31年ごろになりますと、「発売当日」の「当」の字も現在のものに変更されており、「前途無効」の「前」の字のみが旧字体という形になってきています。

私のコレクションの中では、この券の発売日が一番新しいもので、恐らく一連の軟券の最終バージョンであろうかと推測されます。

その後の昭和32年にはこれらの軟券は硬券に戻されて行ったようで、その様式は硬券に踏襲されております。

これらの軟券は東京地区では金額式券でしたが、大阪地区では細い矢印の矢印式券であったようです。

しかし、今では当たり前になっている金額式券のルーツとなるもののようで、戦中・戦後のドサクサによって生まれて現在の主役となっている様は、国鉄一の悪名高い20メートル級4扉通勤型電車である「モハ63系」電車と似た何かを感じさせられます。