JR直営の印刷場名は国鉄時代の印刷場名を使用します。

10年以上前に御紹介した券も再度御紹介しようかと思います。

古紙蒐集雑記帖

京王帝都電鉄 上北沢駅発行券売機券2態

昭和52年4月に京王帝都電鉄(現・京王電鉄)上北沢駅で発行された、60円区間ゆきの片道乗車券です。

橙色けいおうていと自社地紋のA型金額式券売機券で、単能式機(1種類の券しか発行できない機器)で発券されたものです。

まだ自動改札機が導入されていない時期でしたので、図示いたしませんが、裏面が白い券紙が使用されています。

インクは水性インクのようなもので、国鉄がキレート式以前に使用していたスミインクとは違うように見受けられます。

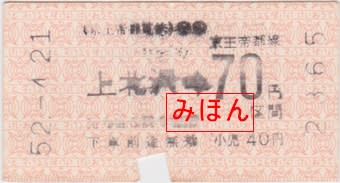

発行日は若干違いますが、同じ昭和52年4月に上北沢駅で発行された70円区間ゆき片道乗車券です。こちらも橙色けいおうていと自社地紋のA型金額式券売機券ですが、多能式機(旅客が任意のボタンを押すことによって複数の種類の券を発行できる機器)で発券されたものです。かなり印版が摩耗しており、印字が不鮮明になってしまっています。

両者ともに同じ時期に同じ駅で発行されたものですが、同社の券売機券は単能式機と多能式機で発券される券の様式が異なっており、券の様式を見るだけでどちらの機器で発券されたのかがすぐに分かりました。

敢えて様式を変えて区別する必要はなく、統一した方が出改札現場としては有り難かったハズですが、なぜ様式が異なっていたのか興味深いですね。

JR北海道 江差駅発行 湯ノ岱までの往復乗車券

前回および前々回と江差駅で発行された常備片道乗車券を御紹介いたして参りましたが、往復乗車券も設備されていましたので御紹介致しましょう。

江差駅で発行された、湯ノ岱までの往復乗車券です。青色JR北地紋の補往サイズのものです。区間はすべて印刷されており発売日共2日間有効となっています。

下車前途無効の文言が抜けていますので、実際にこの券が一般の旅客に使用されていたとすれば、「2日有効の乗車券=途中下車のできる乗車券」という勘違いによって、途中下車の可否についてトラブルが発生したかも知れません。

JR北海道 江差駅発行 湯ノ岱ゆき片道乗車券

前回エントリーで江差駅で発行された函館ゆきの片道乗車券を御紹介いたしましたが、同駅には江差線区間の交換駅である湯ノ岱駅までの片道乗車券も設備されていました。

桃色JR北地紋の補片サイズの常備券で、様式は函館ゆきのものと同一です。

江差線江差駅~木古内駅間が部分廃止されるに伴い、函館ゆきと同じタイミングで設備されたものと思われます。恐らく、発売されたものの殆どが記念用・収集用として購入され、実乗用として本来の目的で発売されたものは殆どなかったものと思われます。

JR北海道 江差駅発行 函館ゆき片道乗車券

平成26年5月に江差線江差駅で発行された、函館ゆきの片道乗車券です。

桃色JR北地紋の常備軟券で、補充片道乗車券サイズのものとなっています。

この券は通常発売されていたものではなく、江差線木古内駅~江差駅間の部分廃止の時、JR北海道が増収策として発売したもので、廃線が近くなった頃に設備されたものです。

江差駅は瀬棚線や松前線が廃止された後の道内最西端の有人駅でしたが、1日の平均乗車人員は30名程度の駅でした。奥尻島へのフェリーが発着する江差港の最寄り駅だったからでしょうか、小規模の駅であるにも拘わらず、みどりの窓口が設置された駅となっていました。

JR西日本 金沢車掌区乗務員発行 第1種車内補充券

昭和63年2月に金沢車掌区(現・金沢列車区)乗務員により発行された、上野~大宮間の普通急行券です。

橙色国鉄暫定地紋のノンカーボン式券となっています。

この券は2月14日に上野駅を発車した601列車の乗務員が発行したもので、601列車は金沢運転所(現・金沢総合車両所)の489系電車に置き換えられる前の14系客車を使用していた座席車と寝台車が混結されていた時代の急行能登号になります。

同列車の車掌は全区間金沢車掌区が担当しており、上野側でも金沢車掌区の補充券を購入することが可能でした。

券の様式としては一般的なもののように見えますが、記事欄に座席指定欄のあるもので、指定変更に対応するためのものと思われますが、JRの第1種車内補充券としてはあまり見かけない様式です。

| 次ページ » |