中国から伝わってきた数学は、江戸時代に花開き、日本独自に発達した和算 (数学) として世界の最高レベルまで高められました。

日本には古来から祈願のために、神仏に絵馬を奉納する風習があります。 その絵馬に倣い、 和算を楽しむ人々は、

数学の難問が解けることを祈り、 また解けたことを感謝し、 後には学力の向上を願い、 数学の問題や答えを額に描いて

神社仏閣に奉納したものが 「算額」 です。

塩田民之丞の算額は現在失われていますが、 大正元年(1912) 発行の『愛媛教育』 に、

三津厳島神社に奉納された算額の写しが掲載されていることが分かりました。

三津厳島神社に奉納された算額の写しが掲載されていることが分かりました。

奉納年代は記されていませんが、 全国的に著名な松山藩の和算家 大西佐兵衛の門人であることから、 文化7年(1810) 前後と推定されています。

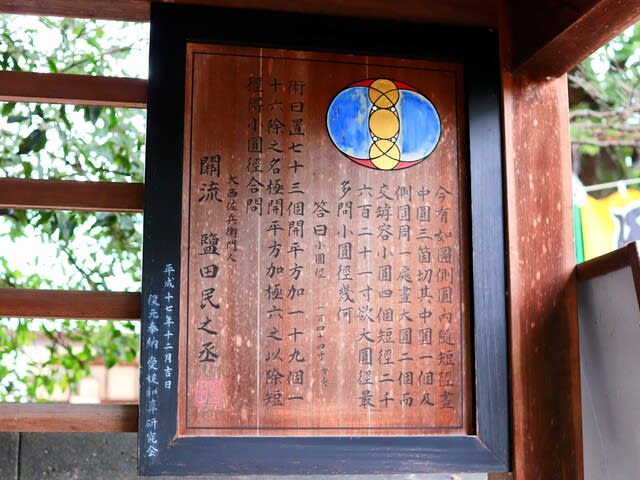

塩田民之丞の算額 問題文

いま図のように、 楕円内の短軸上に、 中円3個を描き、その中円1個と楕円周上の1点(長軸上の先端)で接する大円2個

を描く。 その交わったところのすき間に小円4個を入れる。 短軸の長さ2621寸、 大円の直径を最大にするとき、小円の直径はいくらか。

答 小円直径 144.00・・・ 寸

神門をくぐってから左側に行ったところにある

三津天満宮、寿老神の拝殿右側に置いています。

三津天満宮、寿老神の拝殿右側に置いています。