7/20 瀬戸山城址から町へ降り、旧街道沿いの町並みを歩いてみました。

山の麓は寺院が並んでいます。城の守りの意味もあったとか。西蔵寺。

細い路地が続きます。お寺の石垣は合戦の時、山から落とされた石で作ったとの言い伝えがあるそうです。

向こうに蓮光寺があります。

西蔵寺境内。花多数。

涼しげ

涼しげ、その2

キキョウは好きな花。紫と白。

キキョウのハーモニー

西蔵寺の立派な山門。お邪魔しました。

夏の花たち

また別のお寺へ。広島市内は暑かったらしいけど、こちらは高原の町。まあまあの暑さでした。

小学校脇の駐車場で。この花は揉むと泡が出るので子供のころは「石鹸の花」と呼んでいた。

本名知らず。

庭先で

ヤブカンゾウは藪の中にあった。

夏の色。好きです。

ダリアとヒマワリ。畑で咲いていた。

シモツケと鐘搗堂。夏空。

ボタンクサギ。花には責任ないけど、この花見るとちょっと荒れた庭という印象を受けるのは、最近殆どつくられず、放置された場所などで見るからかも。

明治期、観賞用に輸入されたらしい。花はよく見るとなかなかいいですが、木が繁茂するのが今の時代に合わないのかも。

小さな花。店先で。

番外

赤名湿地で。「きょうはオカトラノオとオオバギボウシは絶対見るからね」と出かけ、思いがかないました。

道の駅で野菜各種購入。カボチャとズッキーニ。おいしく頂きました。

先日の裂き織り、使っています。

縁を三つ折りにするよりは・・・

そのままティーマットにした方がいいかも。

急にやりたくなって、布を水通しせずに裂いて織ったら、絹なのでものすごく縮んだ。反省。

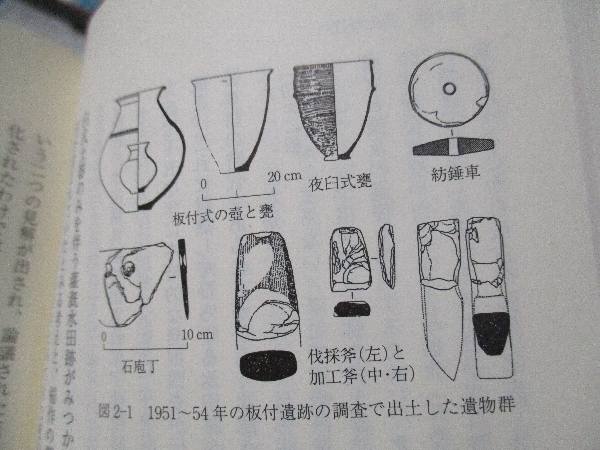

弥生時代初期の紡錘車。図版の土器各種は等倍ではなく、これは直径10センチ未満と私は思いますが。

岩波新書 日本古代史シリーズのうち、「農耕社会の成立」よりお借りしました。

土器の紡錘車とは繊維を二本以上撚り合わせ、糸にするための道具。穴に棒を通し、コマのように回転させ、糸に撚りを掛けます。

弥生時代初期にはもう織物の技術があったということですね。今の私、弥生人より、す゜っと下手と思います。

植物や動物の繊維から布を作った最初の人、偉い。

先日、支持率回復の為か、急にテレビに出て喋ったらしいですね。私は見てないので某ブログでの又聞きだけど、たとえ話で押し切ろうとして、その話が全然たとえ話になってなくて、つくづく頭悪い人だと、そのブロガーは呆れておりました。

呆れるだけならいいけど、こんなことで法案が通るなんて、つくづく空恐ろしいなあと思いました。

だいたい、たとえ話で済む話かよと、おばあちゃん(この私)呆れる。

頭悪い人はたくさんいるし、それはまあ持って生まれたものもあるから本人の責任ばかりではないけれど、(かく申す私も頭いい訳ではないけど、少しは自覚しているつもりです)国の方向を決めるような仕事には着かない方がいいということです。

能力あるのに貧しくて学校へ行けず、それを取り返すために努力するのは美談。でも、勉強する気があればいくらでも勉強できた人が、地味な学歴だということは、その人を判断する一つの目安。私はそう思っています。

世間からいい学校と言われるところは、何も勉強するだけではなく、周りに優秀な友達がいることではないでしょうか。学校時代の友達とは、今の立場を超えて、率直に意見を言ってくれたりする貴重な間柄。誰かいないのでしょうか。そんな人。

祖父、叔父、父に対してよほどコンプレックスのある人でしょう。もう無理しなくていいのに。