現在、長期貯蔵している土物類のタマネギ、ジャガイモ、サトイモは未だ健在です。

長期貯蔵中は時々チェックする必要があります。

腐敗や萌芽を放置すると、さらに腐敗が増えたり、品質が劣化してしまうからです。

こちらがタマネギ。

長期貯蔵中は時々チェックする必要があります。

腐敗や萌芽を放置すると、さらに腐敗が増えたり、品質が劣化してしまうからです。

こちらがタマネギ。

昨年のタマネギは栽培から収穫まで納得の出来る豊作でした。

品種は長期貯蔵がメインの中晩生種「ネオアース」。

昔は何品種か作っていましたが、今はこの一品種で十分です。

当地のような寒冷地では早生種を作ってもそれほど早くは穫れないので、貯蔵性の高い品種を長く消費するようになりました。

吊しとコンテナに並べてしっかり乾燥した後、中に取り込んで貯蔵しています。

コンテナは少し集約しました。昨年よりも残量はかなり多い。

品種は長期貯蔵がメインの中晩生種「ネオアース」。

昔は何品種か作っていましたが、今はこの一品種で十分です。

当地のような寒冷地では早生種を作ってもそれほど早くは穫れないので、貯蔵性の高い品種を長く消費するようになりました。

吊しとコンテナに並べてしっかり乾燥した後、中に取り込んで貯蔵しています。

コンテナは少し集約しました。昨年よりも残量はかなり多い。

大玉は貯蔵性が劣ると言われますが、あまり気にせず食しています。

それでも500g級の特大玉は年内には消費しました。遅くまで残すのは中玉が中心になるようにしています。

それでも500g級の特大玉は年内には消費しました。遅くまで残すのは中玉が中心になるようにしています。

腐敗はほんの僅かありましたが、すぐ処置し今は全く見られません。

珍しく萌芽が若干見られます。

珍しく萌芽が若干見られます。

採種に100%はあり得ないのでこの時期になれば、多少出るのは当然とも言えるのですが、「ネオアース」では珍しい。

萌芽には年次差や個体差があるようです。

中玉数個取り出してみます。

萌芽には年次差や個体差があるようです。

中玉数個取り出してみます。

外皮が自然に剥げ、綺麗な狐色です。これまで貯蔵性のある品種を幾つか作った中で「ネオアース」が一番綺麗です。

今年は残量が多く、4月になっても大分残りそうです。

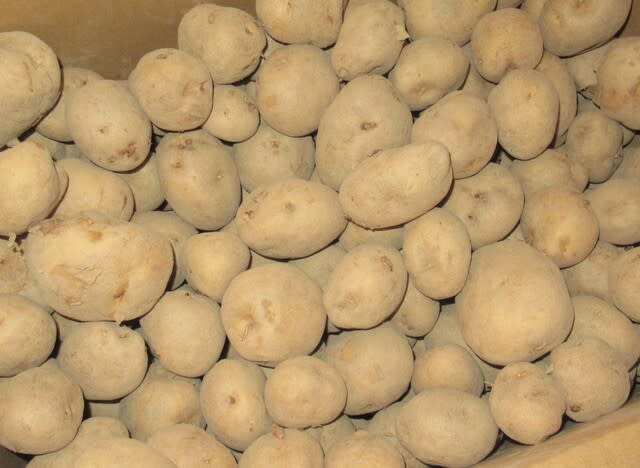

こちらはジャガイモ。

今年は残量が多く、4月になっても大分残りそうです。

こちらはジャガイモ。

昨年は不作で、量も少なく小玉が多い。

それだけに無駄がないよう管理しました。

しっかりと乾燥させ、日の当たらない涼しい場所に保管しています。

それだけに無駄がないよう管理しました。

しっかりと乾燥させ、日の当たらない涼しい場所に保管しています。

品種は全て「男爵」。

腐敗は全く出ていません。

当然ながら残っているものも中玉、小玉が多い。

それでも思った以上に残量があります。

腐敗は全く出ていません。

当然ながら残っているものも中玉、小玉が多い。

それでも思った以上に残量があります。

貯蔵中で大事なのは芽かきです。

昨年は萌芽が早かったようで、年内に殆ど伸び出しました。

放置すれば芽が長く伸びてしまい、芋の栄養が奪われ萎びてきます。

芽が出始めたら、出来るだけ小さい内に搔かないといけません。

助っ人がよくやってくれました。

殆ど変わらない状態が維持できています。これならしばらく大丈夫です。

昨年は萌芽が早かったようで、年内に殆ど伸び出しました。

放置すれば芽が長く伸びてしまい、芋の栄養が奪われ萎びてきます。

芽が出始めたら、出来るだけ小さい内に搔かないといけません。

助っ人がよくやってくれました。

殆ど変わらない状態が維持できています。これならしばらく大丈夫です。

以前は、自種を取って使っていましたが、出来が悪いので3年ほど前から全て購入種にしました。

自種を取る時は、今頃になると芽が長く伸びて処理に困ったものです。

今は全て消費してしまうので全て芽を搔いてしまうだけです。

小さい芋ながら当分自給できます。

こちらはサトイモ。

自種を取る時は、今頃になると芽が長く伸びて処理に困ったものです。

今は全て消費してしまうので全て芽を搔いてしまうだけです。

小さい芋ながら当分自給できます。

こちらはサトイモ。

例年は、今頃にはほぼ終了することが多いのですが、今年はまだ残っています。

昨年のサトイモはまずまずの出来でした。子芋の数は多くないものの肥大が良かったようです。

種芋は「蔵王いも」の名で売られていたと言いますが、石川早生系のサトイモと思われます。

貯蔵は、まず陰干して少し乾いたところで土を落とし、子芋はバラさず株のまま、いわゆるいかり芋の状態で発泡スチロール箱に入れ保存しています。

昨年のサトイモはまずまずの出来でした。子芋の数は多くないものの肥大が良かったようです。

種芋は「蔵王いも」の名で売られていたと言いますが、石川早生系のサトイモと思われます。

貯蔵は、まず陰干して少し乾いたところで土を落とし、子芋はバラさず株のまま、いわゆるいかり芋の状態で発泡スチロール箱に入れ保存しています。

必要な時に取り出し、子芋をバラして利用します。

サトイモは低温に弱く凍みやすい。昔我が家では貯蔵用の横穴に保存していました。

サトイモは低温に弱く凍みやすい。昔我が家では貯蔵用の横穴に保存していました。

酷寒になり、助っ人が発泡スチロールを段ボールなどで二重、三重に囲いました。

助っ人が調製し、我が家の分と置いていった子芋。悪くありません。

発泡スチロール箱にはまだ残っています。

昨年今頃はタマネギとジャガイモが異常な高値になり、皆が重宝していました。

出荷量の大半を占める北海道産が夏の天候不順で不作になったためです。

昨年後半からはすっかり元に戻り、話題にも上りません。

ところで、小生、タマネギ、ジャガイモ、サトイモを土物類と分類しています。

あまり馴染みがない方が多いかもしれません。

昨年今頃はタマネギとジャガイモが異常な高値になり、皆が重宝していました。

出荷量の大半を占める北海道産が夏の天候不順で不作になったためです。

昨年後半からはすっかり元に戻り、話題にも上りません。

ところで、小生、タマネギ、ジャガイモ、サトイモを土物類と分類しています。

あまり馴染みがない方が多いかもしれません。

どちらかというと生産より市場や流通関係で使われることが多いと思います。

その名の通り、専ら土の中で穫れるもので、ほかにはサツマイモ、ナガイモ、ラッキョウ、ニンニクなどがあり、根菜類は入りません。

その名の通り、専ら土の中で穫れるもので、ほかにはサツマイモ、ナガイモ、ラッキョウ、ニンニクなどがあり、根菜類は入りません。