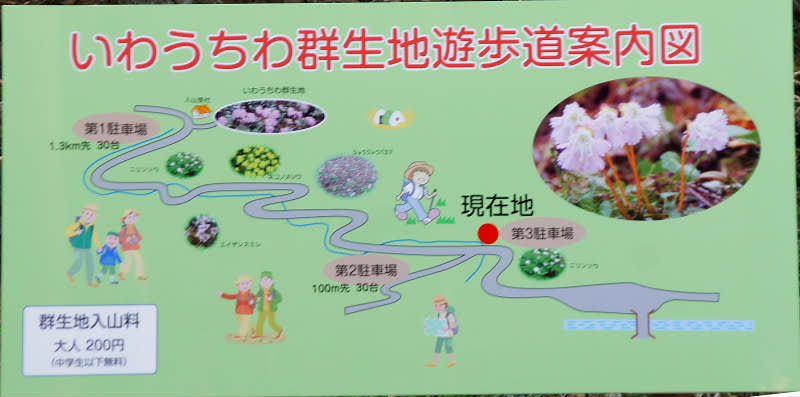

那珂川町富山のイワウチワ群生地の第3駐車場にある案内看板

ここは群生地から一番遠い駐車場で、群生地の直下に有るのが第1駐車場

私たち3人は、ここから1.3キロ離れた群生地まで歩いて行った。

途中の野草の花を見ながら歩きたかったからである。

駐車場の側に咲いていたヤマエンゴサク

山の土手にはニリンソウも少しだけ咲いていた

ネコノメソウも咲き始めていた(おそらくヨゴレネコノメか)

川原の空き地には、ミミガタテンナンショウやカタバミも咲いていたし

小さなトウゴクサバノオも風に揺れていた。

川沿いの土手には、ミヤマキケマンの花がすこし薄汚れて咲いていた。

あれこれ探しながら歩いていると、退屈することはない。

最奥の第1駐車場に着くと、右に登った所にテントが張ってあり、そこが

受付で、一人200円の入山料を払ってイワウチワの群生地に入る。

イワウチワの群生地の案内図、遊歩道には番号が付けられていて、番号順に

歩けば、一周出来るようになっている。

受付の前には、山から集めたという猩々袴の群生がある

1昨年は奥久慈でも群生地を見たが、一つの山でこれだけの規模の

群生地は見ていない。以下の写真は、群生地の一端である。

ここのイワウチワは、葉の基部が典型的な心形型でイワウチワの見本である

近縁種のトクワカソウは、北陸地方に分布しているが、見分けのポイントは

葉の基部がクサビ型で丸みを帯びているという。

同じ栃木の二股山には、クサビ型と心形型のイワウチワが有り、どちらに

同定するか大いに迷った経緯がある。

さて一周して尾根をまっすぐ下ってくると、順路番号3番の下に春蘭が

咲いていた。

春蘭の花、ただしコレは通路の右脇に順序よく並んでいたので

自生かどうかは判らない。

受付の側に咲いていたスミレ、色がステキだったので撮ったが

名前は同定出来なかった。

夕方、つくばに帰って来たら、直前でまたもや雨が降ってきたが

花を見ているときは晴れに恵まれた一日であった。

おまけの写真は、かたくり山で見たヤブレガサ

おしまい

===========================================================================

ふるさと岩手の三陸鉄道が全線開通したとの事なので

心からおめでとうと言いたい。