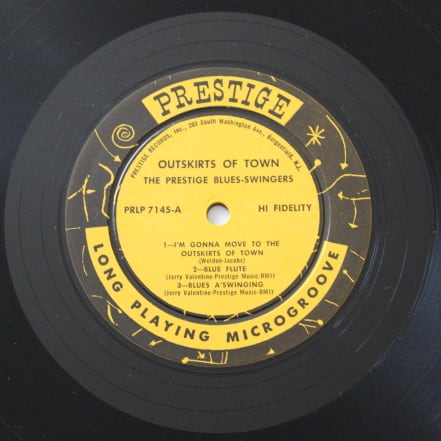

The Prestige Blues-Swingers / Outskirts Of Town ( Prestige 7145 )

プレスティッジ・ブルース・スインガーズなどと名乗っているけれど、もちろんそんなバンドは実際に存在するわけではなく、当時プレスティッジと契約

していたミュージシャンたちを一堂に集めてビッグバンド形式の大ブルース大会をやろう、という豪気な企画の元に出来上がったレコードです。

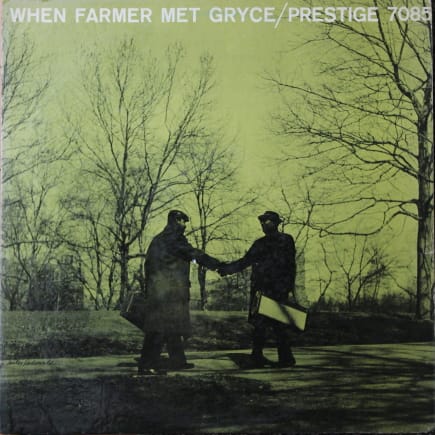

良くも悪くもこのレーベルらしい内容で、地味なジャケットデザインからは想像できないような弾けまくったブルースが聴けます。

アート・ファーマー、アイドリース・シュリーマン、ジェローム・リチャードソン、バスター・クーパー、ペッパー・アダムス、ジミー・フォレストという豪華な

顔ぶれのホーン陣をタイニー・グライムス、レイ・ブライアント、ウェンデル・マーシャル、オージー・ジョンソンというベタベタのリズム隊が支える、もう

これだけでお腹いっぱいになりそうな編成です。 ビリー・エクスタイン楽団やアール・ハインズ楽団でトロンボーン兼アレンジャーとして活躍していた

ジェリー・ヴァレンタインがアレンジしたブルースのスタンダードを目一杯やっているのですが、これが驚くほどよく纏まった演奏で、常設バンドを

聴いているような気分になります。 弾むようなテンポは常に軽快で、全員のアンサンブルには一糸の乱れもなく、なんて上手い演奏なんだろう。

歌物のスタンダードが1曲も入っていないという1本筋がきっちりと通った硬派な内容で、レーベルカラーがよく出ています。 ジャズはブルースから発展

した音楽であるということ、だから本来は白人のための音楽ではないということ、そういうことを言いたげな内容です。 だから日本でもまったく人気が

ないですが、これは聴かずに済ますにはあまりにもったいない演奏です。 アレンジはとてもスッキリしていて、演奏の歯切れの良さが気持ちいい。

更に特筆するべきは、録音の良さ。 RVGらしくない怖ろしくハイファイで高い音圧にスピーカーの前から吹っ飛ばされます。 アンプのメモリを通常の

位置の半分以下に絞らないと音が大き過ぎて聴くことができません。 上手い演奏を生き生きと再現してくれます。

有名なビッグバンドの音楽にはリーダーの個性がはっきり出ているものですが、それが胃にもたれて聴く気がしない時があります。 そういう時にこそ

こういうニュートラルなビッグサウンドはうってつけで、そういう意味でも重宝するレコードだと思います。