Webster Young / For Lady ( 米 Prestige PRLP 7106 )

ビリー・ホリデイに因んだアルバムと言えば、まずこれが出てくる。 このアルバムが制作された時、ビリー・ホリデイはまだ健在だったので "トリビュート"

という言葉は使われていないけれど、アイラ・ギトラーの解説を待つまでもなくこれが彼女のために作られたことは誰にでもわかる。 残り時間はもう

多くはなかったけれど、その頃彼女はヴァーヴで精力的にレコーディングしていた。 このアルバムがどういう経緯で企画されたのかはよくわからない

けれど、生前にトリビュート作品が作られるのは異例なことだから、当時から彼女は既に生きる伝説だったんだということがこれでよくわかる。

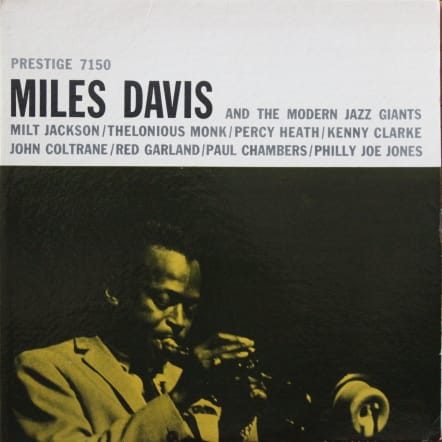

それにしても、地味なメンバーで固めたものだ。 クイニシェットやウォルドロンの起用は当然だったとしても、少なくとも売れるレコードにしよう

という意図は最初からなかったんだろうと思う。 披露された演奏も非常に大人しく控えめで、何かを懐かしむようなトーンで統一されている。

ウェブスター・ヤングは明らかにマイルスのコピーキャットだし、クイニシェットは最晩年のレスター・ヤングのようだし、ウォルドロンの口の重さは

相変わらずだが、そういう要素が悪い方向には倒れず、むしろこのアルバムの趣旨にはよく合っている。 聴いていて、なんと慈愛に満ちた

音楽なんだろうと感じるのだ。この雰囲気をぶち壊す愚か者は誰一人いない。 皆が彼女のことを頭に想い描きながら、慈しむように演奏している。

アルバムはウェブスター・ヤングのオリジナル曲で幕が開き、彼女の持ち歌へと進んで行く。 ハイライトはB面の "Don't Explain" から最後の "Strange Fuirt" 。

"Don't Explain" はデクスター・ゴードンに決定的な名演があるけど、こちらはもっと彼女のイメージに近く寄り添った寂れた哀感が漂う。

そして、最後のフレンチ・コルネットのオープン・ホーンによるストレートなメロディーラインに落涙。 ここにこのアルバムの想いがすべて

凝縮されていると思う。

リード・マイルスにジャケット・デザインをさせてこんな優しいアルバムを作るなんて、ボブ・ワインストックもそんなに悪いやつじゃなかったのかもしれない。