ボランティアの仕事が早めに終わり、遠野まごころ寮に午後3時位に戻った。夕食の時間まで3時間もあり、遠野を少し走ってまわることにした。事前に観光協会で貰った地図を見て、カッパ伝説で有名なカッパ淵まで行ってくることにした。往復で13キロくらいなのでゆっくり見て回っても充分時間がある。幸い雨も上がり天気も良くなってきたので、走るにはちょうどいい。

遠野まごころ寮のある遠野浄化センターからしばらく行くと遠野駅がある。ここが、遠野観光の拠点だ。

駅前には、「遠野物語」の石碑が飾られている。「遠野物語」とは柳田国男という学者が明治時代に書いた伝説集である。「遠野物語」本編には119話、続編「遠野物語拾遺」には299話を収録している。「遠野物語」の中には、河童、山姥、座敷童、神隠し等の怪異の物語が多く、早池峰山、猿ケ石川などの具体的な地名を織り交ぜて語られるところに魅力があるという。

「遠野物語」の石碑の裏手には、カッパが川の淵に佇んでいる様子が表現されている。

駅の先のT字路を突き当たり北へ向かう。3キロほど走ると商店街を抜け田園が広がってくる。先ず最初に見つけたのが、追分の碑だ。この追分(おいわけ)の碑は、大槌(おおづち)道と早池峰(はやちね)道の分岐点にあった道しるべの石碑である。石碑に彫られている文字は、「金比羅大権現(こんぴらだいごんげん)。右はおおづち。左ははやちね。」と彫られている。

追分の碑の直ぐ先に「キツネの関所」がある。遠野にはキツネに化かされた話がいたるところにあるようだ。看板にはこんな話が記載されている。

町場に来る村人たちの楽しみは茶屋酒を飲みながら、ほら話を吹きまくることでした。帰り道、かかさまへの土産五十集(いそば・塩魚や干し魚)を首にかけ、夜更けにこのあたりを通ると、美しい女が「風呂に入って酒っこあがんせ」と微笑みながら誘いかけ・・・夜が明けると我が身は泥田や肥だめにつかり、みやげはとうに消えていた。ドンドハレ。

いつの間にか、田圃と山が見渡す限りに広がっていた。

フェンスや工事用の馬にもカッパが描かれている。

これは、バスの停留所の待合室。いい感じの建物だ。

交通安全を願うカッパの安全太郎。

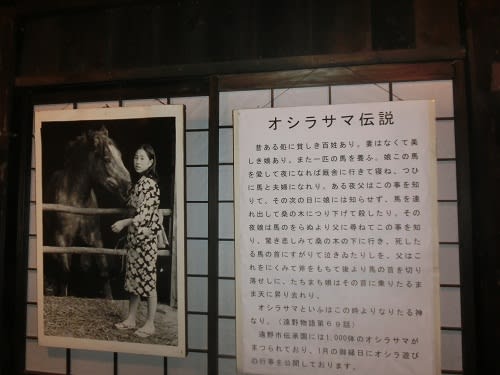

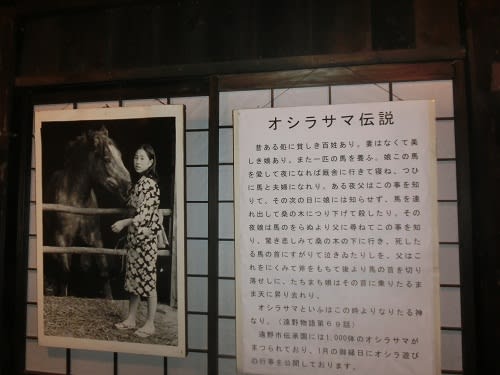

カッパ淵の手前にある伝承園。遠野地方の農家のかつての生活様式を再現し伝承行事、昔話、民芸品の製作・実演などが体験できる施設だ。園内には国の重要文化財に指定されている曲り家「菊池家住宅」、遠野物語の話者「佐々木喜善記念館」、千体のオシラサマを展示している「御蚕神堂」などがあり、民話と伝説の里遠野で自然と共に生きた人々の暮らしを垣間見ることが出来る。

入口で貸してくれる「河童の皿」を頭に被って、伝承園を回る。

御蚕神堂には、娘と馬の恋物語で知られるオシラサマ1000体が展示されている。オシラサマは農業と養蚕の神様として信仰されているという。それにしても、この伝説は馬と娘が婚姻するという突飛もない話であり、その信仰の本質はなかなか明らかでなく、いまだ謎に包まれているという。なんとなく怪しげな雰囲気を感じさせるオシラサマだった。

昔の生活を垣間見ることができる囲炉裏端、風呂、井戸、水車等。

伝承園を出るとすぐ近くに「馬っこつなぎ」の碑がある。毎年6月1日には、馬子繋(うまこつな)ぎという行事があり、馬の形を二つ藁(わら)で作って、その口のところに粢(しとぎ)を食わせ、早朝に川戸の側の樹の枝、水田の水口、産土(うぶすな)の社などへ、それぞれ送って行ったという。

伝承園から細い道に入ると、「ホップ」の看板が見えてきた。

これは、キリンビールの一番搾りにつかわれるホップ園だ。遠野には、いたるところにホップ園がある。

さて、いよいよ最後に到着したのがカッパ淵のある常堅寺というお寺である。あとで調べたらこの寺には頭の上に皿のあるカッパこま犬が奉られているそうだが、残念ながら知らずに通り過ぎてしまっていた。

常堅寺の裏手に回ると、カッパ淵の看板があった。

NHKの朝ドラ「どんど晴れ」で見覚えのあった風景だ。カッパ淵は、じめっとして薄暗く、河童が現れても何の不思議もなさそうな場所である。

キュウリを餌にカッパを釣ろうとしている。カッパを釣るには「カッパ捕獲許可証」が必要だ。

子供が川面を覗いている。川面に写った木の陰が、なぜかカッパに見えないこともない。

カッパ淵の周りには水田が広がっている。昔の懐かしい風景そのままである。

カップ淵を見て、もと来た道を戻る。後ろを振り返ると、大きな虹が出ていた。

街中に近付いてくると、いたるところに馬の形のベンチが置かれている。

駅近くの酒屋でビールを買って、まごころ寮に戻った。ゆっくり観光しながらのマラニックだったので2時間くらいかかったがちょうどいい距離であった。遠野は、まだまだ民話の伝わる場所が数多くある。時間がある時、もっとゆっくり見てまわりたいものである。

遠野まごころ寮のある遠野浄化センターからしばらく行くと遠野駅がある。ここが、遠野観光の拠点だ。

駅前には、「遠野物語」の石碑が飾られている。「遠野物語」とは柳田国男という学者が明治時代に書いた伝説集である。「遠野物語」本編には119話、続編「遠野物語拾遺」には299話を収録している。「遠野物語」の中には、河童、山姥、座敷童、神隠し等の怪異の物語が多く、早池峰山、猿ケ石川などの具体的な地名を織り交ぜて語られるところに魅力があるという。

「遠野物語」の石碑の裏手には、カッパが川の淵に佇んでいる様子が表現されている。

駅の先のT字路を突き当たり北へ向かう。3キロほど走ると商店街を抜け田園が広がってくる。先ず最初に見つけたのが、追分の碑だ。この追分(おいわけ)の碑は、大槌(おおづち)道と早池峰(はやちね)道の分岐点にあった道しるべの石碑である。石碑に彫られている文字は、「金比羅大権現(こんぴらだいごんげん)。右はおおづち。左ははやちね。」と彫られている。

追分の碑の直ぐ先に「キツネの関所」がある。遠野にはキツネに化かされた話がいたるところにあるようだ。看板にはこんな話が記載されている。

町場に来る村人たちの楽しみは茶屋酒を飲みながら、ほら話を吹きまくることでした。帰り道、かかさまへの土産五十集(いそば・塩魚や干し魚)を首にかけ、夜更けにこのあたりを通ると、美しい女が「風呂に入って酒っこあがんせ」と微笑みながら誘いかけ・・・夜が明けると我が身は泥田や肥だめにつかり、みやげはとうに消えていた。ドンドハレ。

いつの間にか、田圃と山が見渡す限りに広がっていた。

フェンスや工事用の馬にもカッパが描かれている。

これは、バスの停留所の待合室。いい感じの建物だ。

交通安全を願うカッパの安全太郎。

カッパ淵の手前にある伝承園。遠野地方の農家のかつての生活様式を再現し伝承行事、昔話、民芸品の製作・実演などが体験できる施設だ。園内には国の重要文化財に指定されている曲り家「菊池家住宅」、遠野物語の話者「佐々木喜善記念館」、千体のオシラサマを展示している「御蚕神堂」などがあり、民話と伝説の里遠野で自然と共に生きた人々の暮らしを垣間見ることが出来る。

入口で貸してくれる「河童の皿」を頭に被って、伝承園を回る。

御蚕神堂には、娘と馬の恋物語で知られるオシラサマ1000体が展示されている。オシラサマは農業と養蚕の神様として信仰されているという。それにしても、この伝説は馬と娘が婚姻するという突飛もない話であり、その信仰の本質はなかなか明らかでなく、いまだ謎に包まれているという。なんとなく怪しげな雰囲気を感じさせるオシラサマだった。

昔の生活を垣間見ることができる囲炉裏端、風呂、井戸、水車等。

伝承園を出るとすぐ近くに「馬っこつなぎ」の碑がある。毎年6月1日には、馬子繋(うまこつな)ぎという行事があり、馬の形を二つ藁(わら)で作って、その口のところに粢(しとぎ)を食わせ、早朝に川戸の側の樹の枝、水田の水口、産土(うぶすな)の社などへ、それぞれ送って行ったという。

伝承園から細い道に入ると、「ホップ」の看板が見えてきた。

これは、キリンビールの一番搾りにつかわれるホップ園だ。遠野には、いたるところにホップ園がある。

さて、いよいよ最後に到着したのがカッパ淵のある常堅寺というお寺である。あとで調べたらこの寺には頭の上に皿のあるカッパこま犬が奉られているそうだが、残念ながら知らずに通り過ぎてしまっていた。

常堅寺の裏手に回ると、カッパ淵の看板があった。

NHKの朝ドラ「どんど晴れ」で見覚えのあった風景だ。カッパ淵は、じめっとして薄暗く、河童が現れても何の不思議もなさそうな場所である。

キュウリを餌にカッパを釣ろうとしている。カッパを釣るには「カッパ捕獲許可証」が必要だ。

子供が川面を覗いている。川面に写った木の陰が、なぜかカッパに見えないこともない。

カッパ淵の周りには水田が広がっている。昔の懐かしい風景そのままである。

カップ淵を見て、もと来た道を戻る。後ろを振り返ると、大きな虹が出ていた。

街中に近付いてくると、いたるところに馬の形のベンチが置かれている。

駅近くの酒屋でビールを買って、まごころ寮に戻った。ゆっくり観光しながらのマラニックだったので2時間くらいかかったがちょうどいい距離であった。遠野は、まだまだ民話の伝わる場所が数多くある。時間がある時、もっとゆっくり見てまわりたいものである。