2日目は4時半に起床し、5時から朝食だ。熊野古道シリーズでは、この日が最長の距離を走ることになり、予想走行時間も12時間をみているため、早めのスタートとなった。朝食を済ませ、宿の前で写真を撮り、5時半スタートする。

滝尻王子入り口前でも記念写真。一般的に、中辺路を歩く人は、ここからスタートすることが多いという。

滝尻王子の境内から、中辺路のコースに入っていく。

不寝王子跡。江戸時代の「紀南郷導記」で、ネジあるいはネズ王子と呼ばれる小社の跡があると記され、のちに「不寝」の文字があてられたらしい。

うっすらと霧がかかる森の中を進む。

高原地区に出ると、雲海の上に山々が浮かんでいる。

高原熊野神社は高原地区の産土神で、熊野古道・中辺路(なかへち)沿いにあり、不寝王子と大門王子との間に位置する。高原王子と呼ばれることもあるが、平安時代から鎌倉時代にかけてこの神社は存在せず、熊野九十九王子のうちには入っていない。

霧が晴れてきて、山々の姿がはっきりしてきた。次回、小辺路ルートで通過するであろう果無山脈も見えている。

石畳の道を登っていく。

大門王子跡。高原集落から十丈峠へ向かう山道にあり、かつて付近に熊野本宮の大鳥居があったのが名の由来。

大阪本王子跡。

大阪本王子跡から一旦、熊野古道を外れ、道の駅「熊野古道中辺路」で休憩する。再び、熊野古道に入り、しばらく進むと牛馬童子像に出会う。場所は、箸折峠近く。高さ50cm程度の小さな石像で、文字通り、牛と馬の2頭の背中の上に跨った像である。一説には、延喜22年(922年)に熊野行幸を行った花山法皇の旅姿を模して明治時代に作られたとされる。この石像のある箸折峠の由来は、花山法皇が食事のため休憩をした時に、近くの萱を折って箸代わりにしたからといわれている。

さらに進むと、近露王子だ。

熊野詣の宿場として賑わった近露の里の中に鎮座して、産土神としても祀られていたという近露王子(ちかつゆおうじ)は、王子社の中でも最も早く現れた王子のひとつ。近くを流れる日置川は近露王子におまいりする前に潔斎をした清流で、川岸には後鳥羽上皇の御所もあったといわれている。

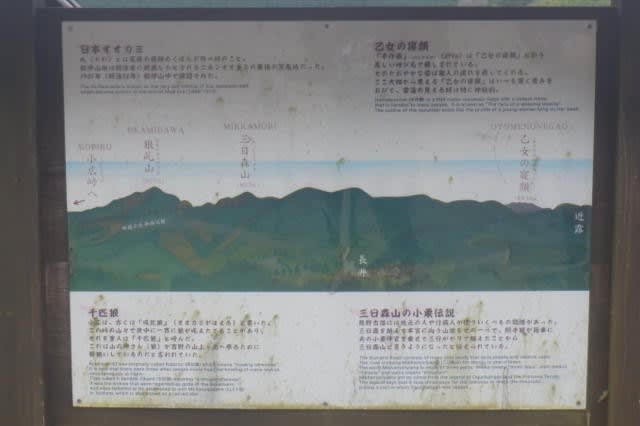

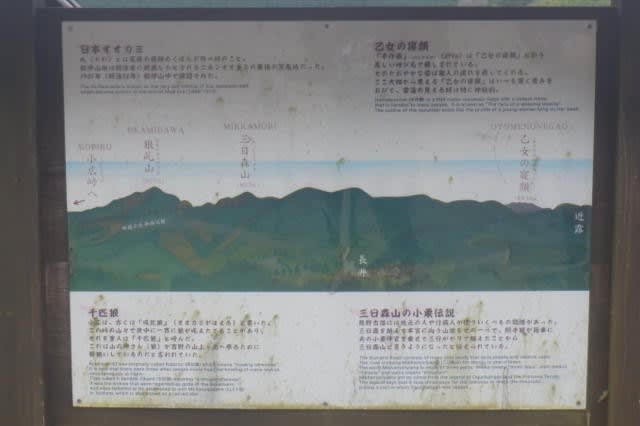

楠山坂からは、乙女が横たわっているように見える「乙女の寝顔」と呼ばれる山(半作嶺:はんさみね)の稜線がみえる。

継桜王子。社殿に向かう石段を挟んで杉の巨木が立ち並んでいる。推定樹齢は800年だという。熊野古道「中辺路」沿いではこれほど大きな杉は他にはないそうだ。

継桜王子の隣にある“とがの木茶屋”で昼食休憩する。

民家の入り口にあった“安倍晴明の腰かけ岩”。陰陽師で有名な安倍晴明がここの岩に腰かけて休んだと言われている。

草鞋峠(わらじとうげ)。案内板には「この付近の山道は、蛭降(ひるふり)峠百八丁といわれ、山ビルに悩まされたところ」と書かれていた。ただ、今はそれほど多くはないという情報もあったので、軽く見ていたが、やはり今もヒルは生息しており、以後、メンバーの足本には、ヒルが何匹もくっついていた。被害にあった人もいて、この辺りを通過する際は、ヒルに十分注意する必要がある。

岩神峠と三越峠の間を流れる湯川川の谷間に位置するのが湯川王子。往時には参詣の途上の宿泊地として機能し、皇族などもこの地に宿泊することが多かった王子だという。

三越峠。ここは昔、関所があったらしく、入り口は門のような造りになっている。門を通り抜け下っていく。

音無川沿いの道は、気持ち良い遊歩道だ。

船玉神社手前で、赤城越の分岐があり、発心門王子方面には行かず、湯の峰温泉方面に向かう。

鍋割地蔵。この地には一遍上人にまつわる伝説がある。弟子が先に赤木越の峠で上人を待ちながらご飯を炊いていると、ご飯が炊きあがらないうちに鍋の水がなくなっているのに気づき、慌てて水を汲みに行って帰ってきたら、鍋が割れて米も黒焦げになっていた。そこに後から発った一遍上人が追いつき、これも如来が与えたもうた試練かと、何も食べずに再び歩き始めた。このことからこの辺りは鍋割と呼ばれるようになり、お地蔵さんも鍋割地蔵とよばれるようになったようだ。

柿原茶屋跡に到着。廃屋があり、昭和の時代くらいまでは営業していたのかもしれない。

その後、岩盤がむき出しになった急勾配の坂道が続く。別名「地獄坂」というらしく、最後の最後になってキツイ下りだった。階段になった道を下っていくと、突然アスファルトの車道が見え、やっと湯の峰温泉に着くことができた。

距離にして35キロ、時間は11時間20分とほぼ半日動き詰めのキツイ行程だったが、無事湯の峰温泉にたどり着くことができた。ただ、さすがに疲労困憊で、風呂から出るとしばらく起き上がることもできなかった。

参考1.2日目の高低図

参考2.2日目のコースタイム

参考3.2日目のコースマップ

「2021第7回熊野古道ジャーニーマラニック:中辺路編その3-3日目(発心門王子~熊野本宮大社)」に続く。

滝尻王子入り口前でも記念写真。一般的に、中辺路を歩く人は、ここからスタートすることが多いという。

滝尻王子の境内から、中辺路のコースに入っていく。

不寝王子跡。江戸時代の「紀南郷導記」で、ネジあるいはネズ王子と呼ばれる小社の跡があると記され、のちに「不寝」の文字があてられたらしい。

うっすらと霧がかかる森の中を進む。

高原地区に出ると、雲海の上に山々が浮かんでいる。

高原熊野神社は高原地区の産土神で、熊野古道・中辺路(なかへち)沿いにあり、不寝王子と大門王子との間に位置する。高原王子と呼ばれることもあるが、平安時代から鎌倉時代にかけてこの神社は存在せず、熊野九十九王子のうちには入っていない。

霧が晴れてきて、山々の姿がはっきりしてきた。次回、小辺路ルートで通過するであろう果無山脈も見えている。

石畳の道を登っていく。

大門王子跡。高原集落から十丈峠へ向かう山道にあり、かつて付近に熊野本宮の大鳥居があったのが名の由来。

大阪本王子跡。

大阪本王子跡から一旦、熊野古道を外れ、道の駅「熊野古道中辺路」で休憩する。再び、熊野古道に入り、しばらく進むと牛馬童子像に出会う。場所は、箸折峠近く。高さ50cm程度の小さな石像で、文字通り、牛と馬の2頭の背中の上に跨った像である。一説には、延喜22年(922年)に熊野行幸を行った花山法皇の旅姿を模して明治時代に作られたとされる。この石像のある箸折峠の由来は、花山法皇が食事のため休憩をした時に、近くの萱を折って箸代わりにしたからといわれている。

さらに進むと、近露王子だ。

熊野詣の宿場として賑わった近露の里の中に鎮座して、産土神としても祀られていたという近露王子(ちかつゆおうじ)は、王子社の中でも最も早く現れた王子のひとつ。近くを流れる日置川は近露王子におまいりする前に潔斎をした清流で、川岸には後鳥羽上皇の御所もあったといわれている。

楠山坂からは、乙女が横たわっているように見える「乙女の寝顔」と呼ばれる山(半作嶺:はんさみね)の稜線がみえる。

継桜王子。社殿に向かう石段を挟んで杉の巨木が立ち並んでいる。推定樹齢は800年だという。熊野古道「中辺路」沿いではこれほど大きな杉は他にはないそうだ。

継桜王子の隣にある“とがの木茶屋”で昼食休憩する。

民家の入り口にあった“安倍晴明の腰かけ岩”。陰陽師で有名な安倍晴明がここの岩に腰かけて休んだと言われている。

草鞋峠(わらじとうげ)。案内板には「この付近の山道は、蛭降(ひるふり)峠百八丁といわれ、山ビルに悩まされたところ」と書かれていた。ただ、今はそれほど多くはないという情報もあったので、軽く見ていたが、やはり今もヒルは生息しており、以後、メンバーの足本には、ヒルが何匹もくっついていた。被害にあった人もいて、この辺りを通過する際は、ヒルに十分注意する必要がある。

岩神峠と三越峠の間を流れる湯川川の谷間に位置するのが湯川王子。往時には参詣の途上の宿泊地として機能し、皇族などもこの地に宿泊することが多かった王子だという。

三越峠。ここは昔、関所があったらしく、入り口は門のような造りになっている。門を通り抜け下っていく。

音無川沿いの道は、気持ち良い遊歩道だ。

船玉神社手前で、赤城越の分岐があり、発心門王子方面には行かず、湯の峰温泉方面に向かう。

鍋割地蔵。この地には一遍上人にまつわる伝説がある。弟子が先に赤木越の峠で上人を待ちながらご飯を炊いていると、ご飯が炊きあがらないうちに鍋の水がなくなっているのに気づき、慌てて水を汲みに行って帰ってきたら、鍋が割れて米も黒焦げになっていた。そこに後から発った一遍上人が追いつき、これも如来が与えたもうた試練かと、何も食べずに再び歩き始めた。このことからこの辺りは鍋割と呼ばれるようになり、お地蔵さんも鍋割地蔵とよばれるようになったようだ。

柿原茶屋跡に到着。廃屋があり、昭和の時代くらいまでは営業していたのかもしれない。

その後、岩盤がむき出しになった急勾配の坂道が続く。別名「地獄坂」というらしく、最後の最後になってキツイ下りだった。階段になった道を下っていくと、突然アスファルトの車道が見え、やっと湯の峰温泉に着くことができた。

距離にして35キロ、時間は11時間20分とほぼ半日動き詰めのキツイ行程だったが、無事湯の峰温泉にたどり着くことができた。ただ、さすがに疲労困憊で、風呂から出るとしばらく起き上がることもできなかった。

参考1.2日目の高低図

参考2.2日目のコースタイム

参考3.2日目のコースマップ

「2021第7回熊野古道ジャーニーマラニック:中辺路編その3-3日目(発心門王子~熊野本宮大社)」に続く。