イタリアのシチリア島ではヨーロッパで気象史最高の摂氏48.8度の気温を記録したと・・・山火事も500回もおきていて大変な状態になっているという。

そう言えば1975年頃にブッリュセルに住んでいて摂氏47度を記録して、当時気象観測始まって以来最高を記録とかだった。私のボロ下宿の部屋の中で43度であったが、熱いには熱かったが「暑い」のとは違って耐えられたが、年寄りが亡くなったとか、車の上で目玉焼きをやったとか・・いろんな話があった。まあ驚いたのは卒業展の夏で、当時通っていたブリュッセル美術アカデミーの教室に飾ったままその熱波を迎えてしまって、展示作品2点が絵具層から干割れてしまって悲惨な状態になっていた。それだけではない、夏休みに入っていたので王立古典美術館でブリューゲル作品の模写を始めていて、美術館の中でその模写中の作品が真っ二つに割れていたのである。要するに日本のような湿度の多い「暑い」状態ではなく「熱い」であったのだ。特に美術品の温湿度の変化は致命的な事故につながる。それを自分の作品で、「アカデミーの教室の中」と「美術館の中」で体験したのだ。おまけを言うと、下宿で寝ている時に、恐ろしい音で目が覚めた。バーンという破裂音が何回かして起きると台所の壁紙が裂けて、壁から外れてぶら下がっていたのである。私はしらん!!

そのそも美術館は温湿度の管理には厳しい基準が設けられているが・・・・昔の話で、フランスやベルギーではさほど厳密に保存環境を守っていなかったことが判明した。美術館内で起きた事故として王立古典美術館は重大な問題として扱ってくれて、館の修復家が登場!!修復室で亀裂を修復するという事態になった。

美術館の所蔵品には問題は起きていなかった・・・・ということは、どうも私の作った板絵の地塗りに問題があった・・・と言えたのだが。

主任修復家マドモアゼル・ドゥヴァル女史は親切にも修復室で私に修復の手ほどきをし、処置材料を提供して下さったのだ。この時の体験から私は修復家を目指すことになったのだ。お世話になりました。

実はアカデミーで展示していた作品も模写のために用意していた板地も同じ地塗りが施されていた。これが異常気象の「乾燥」に反応して「収縮亀裂」を起こさせていたのだ。もしこの地塗りが膠と水を混ぜ合わせた割合が1対12程度でなく1対15程度とより薄くであったならば、白亜(天然カルシウム)と混ぜて作った地塗りでは乾燥による亀裂を生じなかったかもしれなかった。

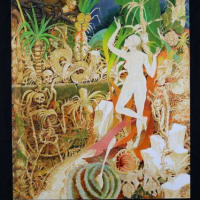

ブリューゲルの模写は途中であって、板地から作り直すなど出来なかったから、真っ二つに割れた亀裂を白亜の詰め物(修復ではマスティックという)で塞いでその上に補彩を行った。それから6か月後に完成したブリューゲルの模写「反逆天使の墜落」は今、山口県立美術館の収蔵庫前室に置かれている、収蔵庫内ではなく前室であるのは、輸送箱を開けたら絵画の縁の黒い所に「カビ」が生えているのが見つかったそうで・・・・私が処置しない限り、ずっとそこにあることになる。まあイイカ!!

いやその内。我が家に引き取って、板地の移し替えをやってみようかと思っている。移し替えは板地に問題が無ければ「犯罪行為」とでも言うべき処置だが・・・。

あれ以来、板地の地塗りを作るときは1対15の割合で膠液を作ることにしている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます