午後は木曽福島の御料館(旧帝室林野局木曽支局庁舎)へと向かいました。木曽の森林は、江戸時代は徳川直系の尾張領とし、1665年に留山制度を敷き、木曽五木(ヒノキ・サワラ・アスナロ・コウヤマキ・ネズコ)等の伐採を「木一本、首ひとつ」と言われるほど厳しく禁止しました。明治2年に官有林となり、明治23年に皇室所有の御料林となりました。御料館は、そんな木曽谷の森林文化を発信するための施設です。

上の興禅寺から見た御料館と入り口。1927(昭和2)年に、大火で消失し、現在の建物は同年に再建されたアール・デコ様式のものです。入場無料で、展示室や子供が遊べる木育ルーム、多目的実習室などがあります。

二階の支局長室。両隣には大会議室と秘書室があります。制服が明治を感じさせます。母校の清野小にも、妻女山に史跡見学に来る皇室や軍関係者のためにこの様な貴賓室がありました。

標本展示室。木曽地域に生息する動物や昆虫の標本が展示されています。蝶類は、国蝶のオオムラサキやアサギマダラなど80種。カミキリムシが140種余り、トンボや甲虫も数多く展示されています。木曽は生物も多種多様で、開田高原には長野県ではそこにしか生息していない絶滅危惧IA類のチャマダラセセリがいます。幼虫の食草は、春に咲くバラ科のミツバツチグリとキジムシロ。

●希少野生動植物保護回復事業計画 (チャマダラセセリ):長野県の取り組み

驚くべきはこの「木曽谷模型」です。プラスチックではありません。なんと明治13年に木曽檜で作られたもの。翌年、東京の上野公園での第二回内国勧業博覧会に出品されたものです。その後、長く伊勢神宮に収蔵されていました。作者は、今もある岩屋旅館の当主だった児野嘉左衛門(当時73歳)です。奥の高い山が御嶽山。右手前の白い山が中央アルプスの木曽駒ヶ岳。深い木曽谷に青い木曽川。正確な地形図やGPSもない頃によくこれだけの立体模型が作れたものだと感心します。見飽きません。

「木曽谷模型」制作の元になったといわれる木曽谷の地図。谷の名称が非常に細かく詳しく書かれているのが分かります。嘉左衛門は、御岳参りの講に人々を案内する先達をつとめており、参道の石像も彫っていたそうで、地形に詳しく彫刻の技術もあったのでしょう。制作費として350円を受け取ったそうですが、現在の価値にすると約700万円ぐらいとなります。鉄道も自動車もない時代ですから、上野まで荷車で運んだのでしょう。

●木曾山林資料館:歴史の中のエピソードに「木曽谷模型」の詳しい記事があります。

大正時代の木曽森林鉄道の写真。最盛期には、路線の総延長は400kmにものぼっていました。機関車は、アメリカのボールドウィン製のものと思われます。赤沢自然休養林で保存されています。

御料館からは中央西線が見えます。ワイドビューしなのと呼ばれる特急「しなの」が走っていきました。現在の車両は、制御付き自然振り子式車両の383系電車です。1995(平成7)年から使用されており、27年の歴史があります。長野寄りの先頭車は前面パノラマ風景も楽しめるグリーン車です。平成感が半端ないデザインと内装が人気です。

隣りにある臨済宗妙心寺派の寺院・萬松山興禅寺へ。木曽義仲の墓所に参拝。

大きな枝垂桜は、義仲公御手植の松桜二代目「時雨桜」だとか。脇には、山頭火の「たまたま 詣でて木曽は 花まつり」の歌碑が。この向こうには、1963年に作庭家重森三玲氏により造られた枯山水庭園「看雲庭」という石庭(国の登録記念物)があります。

興禅寺墓地の説明。

次に「義仲館 YOSHINAKA MUSEUM」へ。木曽義仲公と巴御前。大河ドラマ『鎌倉殿の13人』で、脚光を浴びています。

館に入って正面に木曽義仲公と巴御前。解説が流れます。資料館といいますが、なにせ戦国時代の遥か昔、源平合戦とか大塔合戦の時代の人物ですし、第一級史料はほとんど残っていません。義仲や巴御前にまつわる話や人物像なども、後年作られたものです。展示品もそういう作品がほとんどです。

●「義仲館 YOSHINAKA MUSEUM」

歌川 豊宣(うたがわ とよのぶ)安政6年〈1859年〉‐ 明治19年〈1886年〉作の「倶利伽羅谷大合戦図」。富山県小矢部市、倶利伽羅峠の南斜面にある深い谷で、平安時代後期の1183年(寿永2年)5月11日に木曽義仲が平家軍に大勝した戦を描いたもの。勇猛果敢に戦う巴御前が描かれています。

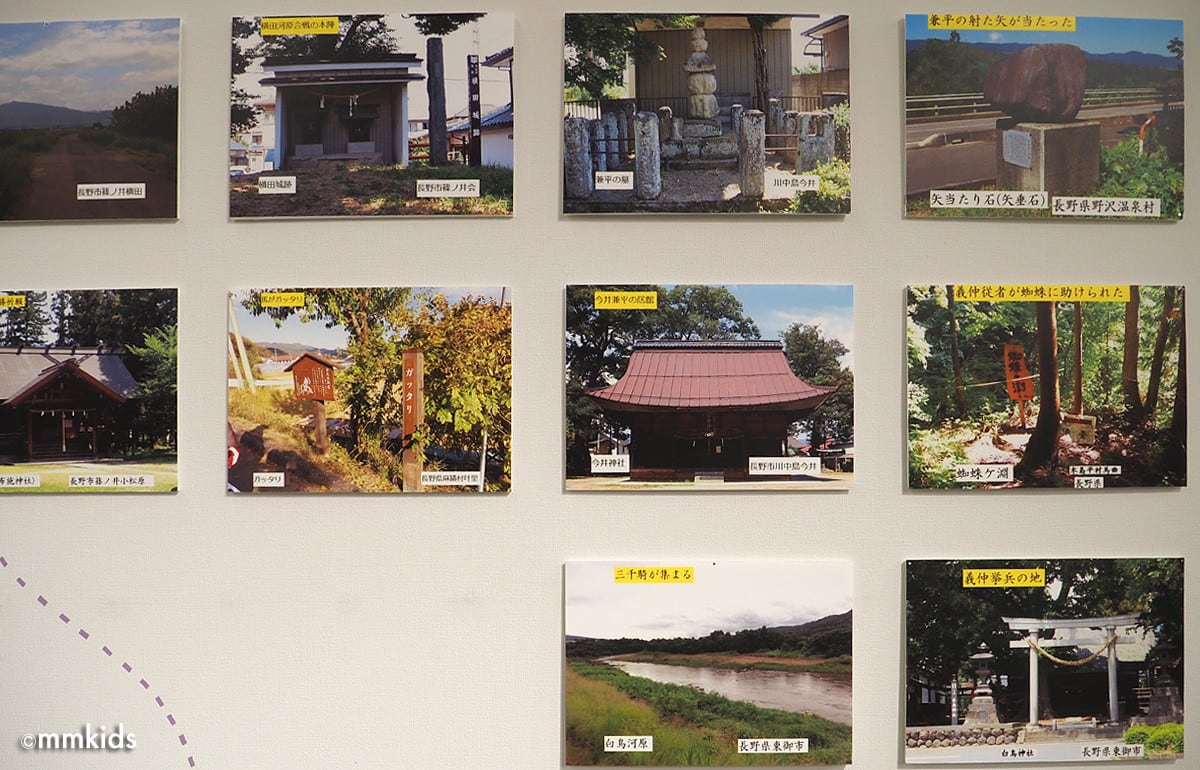

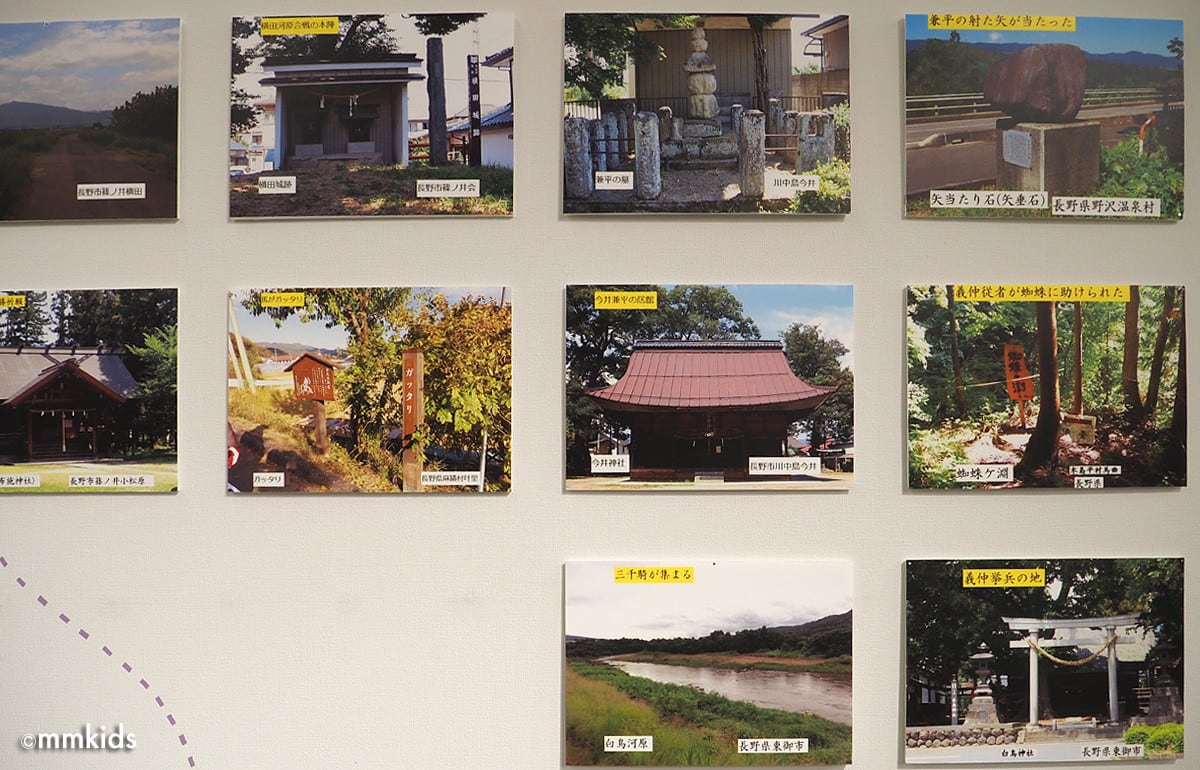

木曽義仲にまつわる各地の写真。これは川中島や塩田平辺りのもの。私がホームグラウンドとする妻女山麓の横田河原や横田城跡も。

館のガイドの女性にすすめられて義仲の菩提樹、臨済宗妙心寺派の日照山徳音寺へ。山門は、1723年建立の重層楼門。義仲24代後裔の木曽義陳の発願により犬山城(愛知県犬山市)の城主成瀬正幸の母親が施主となって建立されたもの。「徳音寺晩鐘」は、木曽八景のひとつ。他は、駒岳夕照・御嶽暮雪・掛橋朝霞・寝覚夜雨・風越晴嵐・小野瀑布・横川秋月。

まず目に入るのは、少女時代の巴御前の騎馬像。男勝りだった伝説に基づく像です。微笑ましい。

木曽義仲公霊廟。内部には義仲の木像を中心に木曽一族の位牌が安置されています。

義仲公の木像。意外にこの像が一番本人に似ていたりして。

境内裏手には義仲、巴御前、小枝御前(義仲の母)、今井四郎兼平、樋口次郎兼光の墓があります。徳音寺の元は柏原寺ですが、義仲の戒名 「徳音院殿義山宣公大居士」に因んで改称されました。石段脇には、フタリシズカやシャガが咲いていました。

境内に珍しい花が。カルミア(アメリカシャクナゲ)。つぼみが金平糖の様で、つぼみの周りの角は、咲くと花の裏側に。1〜3mほどの常緑低木ですが、原産地の北アメリカとキューバでは10mにもなるそうです。花言葉は「優美な女性」、「大きな希望」など。なんとも可愛く愛らしい花です。

巴御前が少女時代に泳いだという巴淵。木曽川は伊勢湾に流れ込み太平洋へ。奈良井川は日本海へ。そうです。藪原宿と奈良井宿を結ぶ、中山道木曽路最大の難所といわれた鳥居峠(1197m)が、日本海と太平洋への分水嶺なのです。鳥居峠は軍事的な要衝で、何度も合戦が行われています。

●鳥居峠 (長野県):その詳しい歴史。

謡曲「巴」と巴淵の説明。木曽義仲と巴御前には、様々な物語があります。それだけ、いつの時代にも人々を魅了する題材だったのでしょう。川中島合戦の上杉謙信と武田信玄もそうです。やはり第一級史料が少なく、物語が溢れています。巴淵は今は綺麗ですが、恐らく昭和40年代はもの凄く汚かったと思います。千曲川もそうでした。多くの魚貝類や蛍などの昆虫が絶滅しました。里山もそうですが、農薬や放射能、生活用水などで破壊された環境を取り戻すのは大変ですが、それをしないと次に滅ぶのは人類です。

●長野県:歴史・観光・見所:木曽町をクリックすると木曽町・歴史・神社・寺院・城郭・古民家が見られます。

帰路は、塩尻から高速に乗り、雨の安曇野で下りて国道403へ。筑北村から麻績村へ。へらぶな釣りの聖湖から林道猿ヶ馬場線を初めて下ってみました。古道の善光寺道が度々交差する趣のある道でした。番外編でアップする予定です。

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。地形図掲載は本書だけ。山の歴史や立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。10本のエッセイが好評。掲載の写真やこのブログの写真は、有料でお使いいただけます。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせか、メッセージからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。

上の興禅寺から見た御料館と入り口。1927(昭和2)年に、大火で消失し、現在の建物は同年に再建されたアール・デコ様式のものです。入場無料で、展示室や子供が遊べる木育ルーム、多目的実習室などがあります。

二階の支局長室。両隣には大会議室と秘書室があります。制服が明治を感じさせます。母校の清野小にも、妻女山に史跡見学に来る皇室や軍関係者のためにこの様な貴賓室がありました。

標本展示室。木曽地域に生息する動物や昆虫の標本が展示されています。蝶類は、国蝶のオオムラサキやアサギマダラなど80種。カミキリムシが140種余り、トンボや甲虫も数多く展示されています。木曽は生物も多種多様で、開田高原には長野県ではそこにしか生息していない絶滅危惧IA類のチャマダラセセリがいます。幼虫の食草は、春に咲くバラ科のミツバツチグリとキジムシロ。

●希少野生動植物保護回復事業計画 (チャマダラセセリ):長野県の取り組み

驚くべきはこの「木曽谷模型」です。プラスチックではありません。なんと明治13年に木曽檜で作られたもの。翌年、東京の上野公園での第二回内国勧業博覧会に出品されたものです。その後、長く伊勢神宮に収蔵されていました。作者は、今もある岩屋旅館の当主だった児野嘉左衛門(当時73歳)です。奥の高い山が御嶽山。右手前の白い山が中央アルプスの木曽駒ヶ岳。深い木曽谷に青い木曽川。正確な地形図やGPSもない頃によくこれだけの立体模型が作れたものだと感心します。見飽きません。

「木曽谷模型」制作の元になったといわれる木曽谷の地図。谷の名称が非常に細かく詳しく書かれているのが分かります。嘉左衛門は、御岳参りの講に人々を案内する先達をつとめており、参道の石像も彫っていたそうで、地形に詳しく彫刻の技術もあったのでしょう。制作費として350円を受け取ったそうですが、現在の価値にすると約700万円ぐらいとなります。鉄道も自動車もない時代ですから、上野まで荷車で運んだのでしょう。

●木曾山林資料館:歴史の中のエピソードに「木曽谷模型」の詳しい記事があります。

大正時代の木曽森林鉄道の写真。最盛期には、路線の総延長は400kmにものぼっていました。機関車は、アメリカのボールドウィン製のものと思われます。赤沢自然休養林で保存されています。

御料館からは中央西線が見えます。ワイドビューしなのと呼ばれる特急「しなの」が走っていきました。現在の車両は、制御付き自然振り子式車両の383系電車です。1995(平成7)年から使用されており、27年の歴史があります。長野寄りの先頭車は前面パノラマ風景も楽しめるグリーン車です。平成感が半端ないデザインと内装が人気です。

隣りにある臨済宗妙心寺派の寺院・萬松山興禅寺へ。木曽義仲の墓所に参拝。

大きな枝垂桜は、義仲公御手植の松桜二代目「時雨桜」だとか。脇には、山頭火の「たまたま 詣でて木曽は 花まつり」の歌碑が。この向こうには、1963年に作庭家重森三玲氏により造られた枯山水庭園「看雲庭」という石庭(国の登録記念物)があります。

興禅寺墓地の説明。

次に「義仲館 YOSHINAKA MUSEUM」へ。木曽義仲公と巴御前。大河ドラマ『鎌倉殿の13人』で、脚光を浴びています。

館に入って正面に木曽義仲公と巴御前。解説が流れます。資料館といいますが、なにせ戦国時代の遥か昔、源平合戦とか大塔合戦の時代の人物ですし、第一級史料はほとんど残っていません。義仲や巴御前にまつわる話や人物像なども、後年作られたものです。展示品もそういう作品がほとんどです。

●「義仲館 YOSHINAKA MUSEUM」

歌川 豊宣(うたがわ とよのぶ)安政6年〈1859年〉‐ 明治19年〈1886年〉作の「倶利伽羅谷大合戦図」。富山県小矢部市、倶利伽羅峠の南斜面にある深い谷で、平安時代後期の1183年(寿永2年)5月11日に木曽義仲が平家軍に大勝した戦を描いたもの。勇猛果敢に戦う巴御前が描かれています。

木曽義仲にまつわる各地の写真。これは川中島や塩田平辺りのもの。私がホームグラウンドとする妻女山麓の横田河原や横田城跡も。

館のガイドの女性にすすめられて義仲の菩提樹、臨済宗妙心寺派の日照山徳音寺へ。山門は、1723年建立の重層楼門。義仲24代後裔の木曽義陳の発願により犬山城(愛知県犬山市)の城主成瀬正幸の母親が施主となって建立されたもの。「徳音寺晩鐘」は、木曽八景のひとつ。他は、駒岳夕照・御嶽暮雪・掛橋朝霞・寝覚夜雨・風越晴嵐・小野瀑布・横川秋月。

まず目に入るのは、少女時代の巴御前の騎馬像。男勝りだった伝説に基づく像です。微笑ましい。

木曽義仲公霊廟。内部には義仲の木像を中心に木曽一族の位牌が安置されています。

義仲公の木像。意外にこの像が一番本人に似ていたりして。

境内裏手には義仲、巴御前、小枝御前(義仲の母)、今井四郎兼平、樋口次郎兼光の墓があります。徳音寺の元は柏原寺ですが、義仲の戒名 「徳音院殿義山宣公大居士」に因んで改称されました。石段脇には、フタリシズカやシャガが咲いていました。

境内に珍しい花が。カルミア(アメリカシャクナゲ)。つぼみが金平糖の様で、つぼみの周りの角は、咲くと花の裏側に。1〜3mほどの常緑低木ですが、原産地の北アメリカとキューバでは10mにもなるそうです。花言葉は「優美な女性」、「大きな希望」など。なんとも可愛く愛らしい花です。

巴御前が少女時代に泳いだという巴淵。木曽川は伊勢湾に流れ込み太平洋へ。奈良井川は日本海へ。そうです。藪原宿と奈良井宿を結ぶ、中山道木曽路最大の難所といわれた鳥居峠(1197m)が、日本海と太平洋への分水嶺なのです。鳥居峠は軍事的な要衝で、何度も合戦が行われています。

●鳥居峠 (長野県):その詳しい歴史。

謡曲「巴」と巴淵の説明。木曽義仲と巴御前には、様々な物語があります。それだけ、いつの時代にも人々を魅了する題材だったのでしょう。川中島合戦の上杉謙信と武田信玄もそうです。やはり第一級史料が少なく、物語が溢れています。巴淵は今は綺麗ですが、恐らく昭和40年代はもの凄く汚かったと思います。千曲川もそうでした。多くの魚貝類や蛍などの昆虫が絶滅しました。里山もそうですが、農薬や放射能、生活用水などで破壊された環境を取り戻すのは大変ですが、それをしないと次に滅ぶのは人類です。

●長野県:歴史・観光・見所:木曽町をクリックすると木曽町・歴史・神社・寺院・城郭・古民家が見られます。

帰路は、塩尻から高速に乗り、雨の安曇野で下りて国道403へ。筑北村から麻績村へ。へらぶな釣りの聖湖から林道猿ヶ馬場線を初めて下ってみました。古道の善光寺道が度々交差する趣のある道でした。番外編でアップする予定です。

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。地形図掲載は本書だけ。山の歴史や立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。10本のエッセイが好評。掲載の写真やこのブログの写真は、有料でお使いいただけます。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせか、メッセージからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。