『地下室』は地下室で無残に殺された16歳の愛らしい少女Sylvia Likensのドキュメントである。というよりGerturude Baniszewskiとその子供たち、友人たちによる一人の少女の虐待・殺害に至る事実を元に書かれている。Meditation on a Human sacrificeと副題がつく。

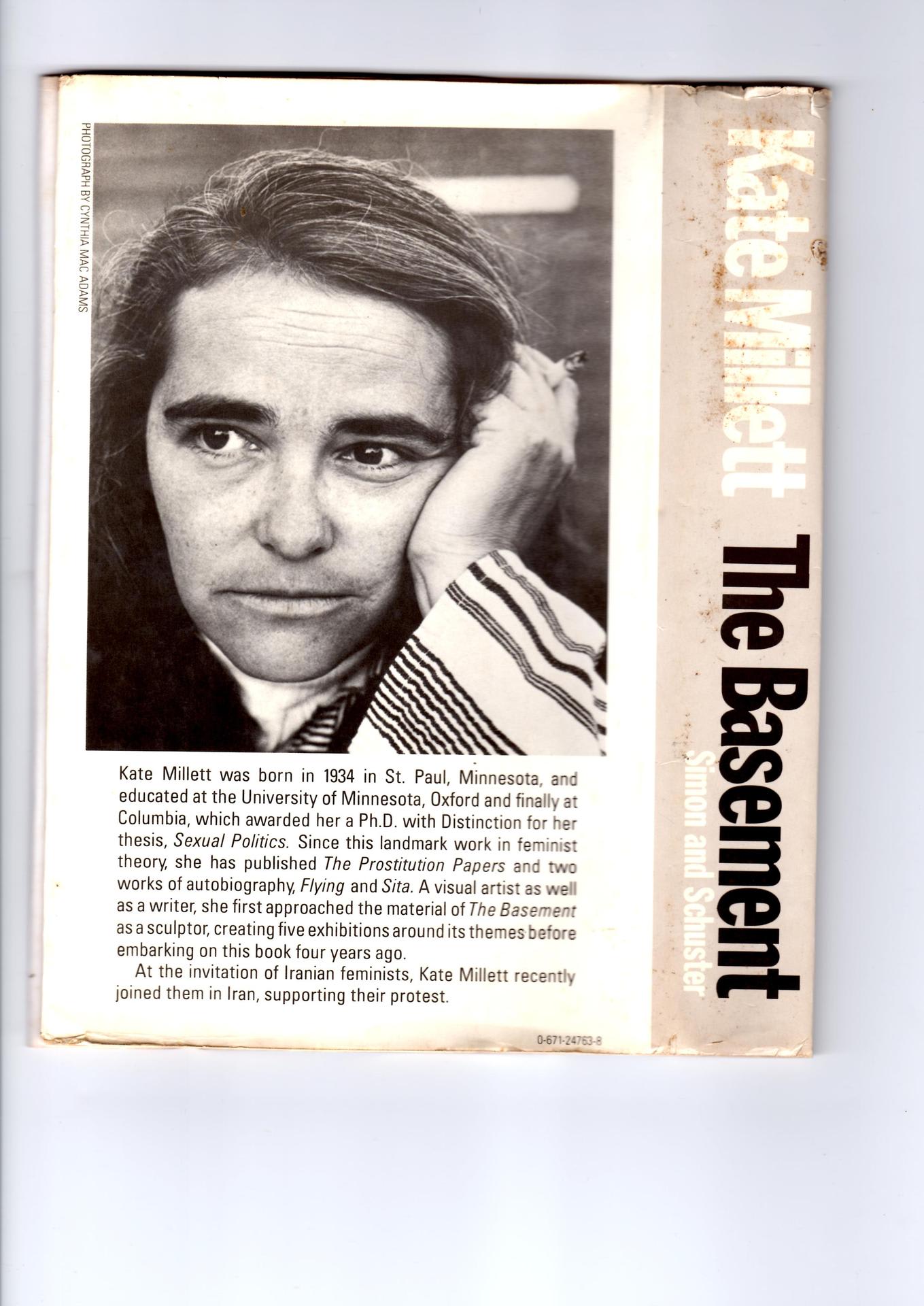

性の政治学が70年代の書物でその後に出版されている。1979年だから80年代に購入したのだろう。古びた本は結構厚い。ケイト・ミレットがなぜこの殺人事件に関心を持ったのかそれが彫刻家としての彼女の感性を掴んだもの、それゆえに思えた。つまり殺されたシルビアの腹部に熱い針で刻まれた文句!

《I'm a prostitute and proud of it》である。Prostituteと彼女を弾劾すること、虐待を正当化した根拠、実際はシルビアは殺される時まで処女だった。しかし、なぜそれほどの虐待をして彼女を殺さざるをえなかったのか?痛ましすぎる事実の前に唖然とするばかりである。なぜ?貧困と関係性の絶対性が浮かび上がってくる。救える命がなぜ救えなかったのか、と私達は児童虐待やあらゆる犯罪が侵された後で思う。生贄のように殺されていく、愛らしい存在が消えていく。あざ笑い、動物の虐待よりもおぞましく人間が人間を拷問し苦しめその苦しみから快楽を得るかのようにさらに虐待に火をつけていく。信じられないような事実の前になぜケイト・ミレットがこれほどまでに関心をもってその追跡をしたのか、以前買ったこの本を読み解きたいという衝動にかられた。付録の写真のシルビアは愛らしい少女である。その愛らしさを踏みにじった女の所業が嘘のように思えるが、彼女もまた不幸を背負った貧困の淵の沼に住んでいる女だったという事実に突き当たる。

このショッキングなインディアナ州で起きた殺人事件はネットで検索するとディテールが出てくる。

http://www5b.biglobe.ne.jp/~madison/murder/text3/baniszewski.html 《殺人博物館》のガートルード・バニシェフスキーの題名で登場する。写真も紹介されている。この殺人事件を素材の映画は『アメリカン・クライム』と『隣の家の少女』である。

児童虐待や青少年による犯罪やDVが発覚する度に家庭=制度の囚人=平安の場=修羅の場=偽りの砦=治外法権=形骸化した家族制度の骨組、ゆえに開かれなければならない場=空間だという思いがする。家族や家庭は開かれなければそこには常に犠牲が生み出されるような場ではないだろうか?敬虔なクリスチャンが妻を罵倒しテーブルをひっくり返していい場でもある。澄ました教育者が罵り合いのことばを応酬する場であり空間であり、親が子供に自己幻想を強制する場であり、窮屈な場であり、そして人間が個として意外と尊重されない場であり、家父長の男が権威を感情を爆発させる場であり、痛みを分かちあう場であり、そしてペテンがまかりとおり、生物的血の絆で縛られる場でもある。現在の家族論はどの当りにあるのだろうか?父子関係、母子関係、親子関係、夫婦関係のそれぞれの麗しさと制度の弊害の現象があふれる。SILVIAのお腹にキザまれた売春婦の三文字はその家族制度の中の付随物として位置づけられるのか?よく賞賛される古代ギリシャの民主主義に伴う奴隷制をその性の二重規範をすでに私達は認識している。光と闇、大河の脇を流れる河の流れ?どうも規範制度の欺瞞が気になり続ける。

それでも表は一夫一婦制度が主流の規範モラルでありつづけた人類の歴史、その連続性の中で面々と受け継がれた命の体系か?やれやれ!基本的な視点を読み解くこと。もう男たちの視点に替わる大胆な視点のありかが欲しくもなるね。命を宿し生み育てるためのシステム・家族制度、社会制度のありようもまた気になる。あらためて考えることが多い。体系的な思考をまずおさえなければだがー。

いずれにしても大学区でも男の性が知を支配する世界の体系は変わらない。彼は彼女を支配し彼女を家に縛る。彼女は彼から逃れ自由に呼吸し自由に自己決定の場=空間を泳ぎたいが泳げない制度である。雅子さんやダイアナさんのブローチは魚であり鳥であった。なぜ?窮屈な関係性の象徴でもあったのね、わたし自身がとても窮屈で閉じられた家族の形の中にいた精神の袋小路を体験したゆえに、形=制度の枷、見えないもやの中にあるものの正体が気になっている。

わたしはわたしであってわたしは彼の奴隷でもなく彼のことばに従属するものでもない。家族制度の制度そのもののなかにある悲鳴が聞こえてくるようだね。子供を産むということは責任を伴う。極地まで降りた時、そこで迷える人間の魂は鬼にも蛇にもなる。悪魔にもなりえるね。

「一人の女が母性という制度に抵抗するのは、まずひとりの男に(彼女が愛情や共感、友情を感じ、同時に不満、怒り、恐れ、罪の意識も感じる男に)、つまり彼女の子供の父親に対してであることが多い」『女から生まれる』by アドリエンヌ・リッチより。

とにかくケイト・ミレットが書いた書物を彼女の意識をなぞるように読んでいきたい。