〈リバイバル・アーカイブス〉2022.1.17~1.31

原本:2021年1月31日

富田林市に日本一があります。

それはこれ!

「西国巡礼三十三度行者の研究」 小嶋博巳 編 岩田書院 1993より作成

西国三十三度満願供養塔の数が富田林市は日本一なのです。

かなり分布的には畿内の河内、泉州、紀伊に片寄ってはいますが、まぎれもなくその数、日本一です。

総数107基(現在、発見されてその数は増えている。)のうち、富田林市が24基、22.4%もあるんです。

「それなに?」と思われる方もあると思います。

こんな塔です。

富田林市富田林町 浄谷寺 西国三十三度満願供養塔

形としては、宝篋印塔(ほうきょういんとう)の形をしているものが多いですが、それだけでは決め手となりません。

塔身の部分に「西国三十三度」と記銘されているかが決め手となります。

いくつかをご紹介します。

私の富田林百景+ 「 浄谷寺 」 2016.2.16

融通念仏宗 半偈山三仏院浄谷寺 「富田林組」の講元です。

導師は智常上人、願主は行者の宗清さん。もう283年も前の事です。

富田林駅の北東200mのところにあり、朝の通勤時に多くの通勤される方が拝んで行かれます。

片手で頬を抑えられているので、「歯神」さんとか「歯痛の観音さん」とか呼ばれているそうです。

実は形が宝篋印塔(ほうきょういんとう)になっており、宝珠が屋根を貫いています。

「奉供養再西國三十三度」とあり、実はこれが西国三十三度の供養塔です。安永三年(1774)の健之です。

彼方小学校より北に166m、「右ハ 加ミの太子みち 文化八年1月□」と記銘された道標地蔵の手前左にあります。

こんな感じ。彼方では一番北の地蔵さんです。

これが西國三十三度供養塔。基礎部分にも世話人の名前が連記されています。

正面「崋山院御巡幸 西國三十三度供養塔 河州錦部郡原村臣僧 園要」

河内長野の原村の円要さんが行者さんです。「崋(花)山院」なので、太子町の葉室組です。

「供養施主元 河州錦部郡彼方村 土井又右衛門」施主(お金を出した人)地元彼方村の北條狭山藩の庄屋さん

「寶塔石播主 摂陽堺筋北久太郎町 紀伊國屋清右衛門」摂陽=摂州(摂津)の国 浪速の紀伊国屋さん

「寶塔石播主」はよく分からないですが、おそらく宝篋印塔のは石工さんでしょうか?

「維(これ)明和七寅年二月」 1770年の健之(けんし)。

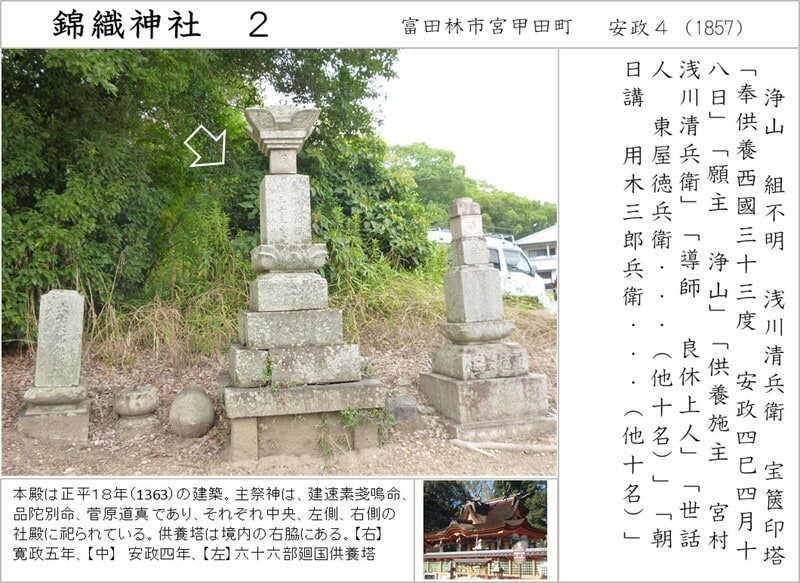

錦織神社の境内、外の東側の道沿いにも2基あります。これは寛政五年(1793)に、この村(宮甲田)の5人によって建てられました。

真ん中の大きいのはもう少し時代が下って、安政四年(1857)に施主 同村 浅川清兵衛さんによって建てられました。浅川清兵衛さんは前の塔にも名前が載っていますが、64年も離れているので、同じ名前を引き継いでいる子孫の方だと思われます。

願主→行者さんのこと

施主→満願供養するのにお金を出した人

世話人→この計画を推し進めた人

なお、すぐ近くの新家村にも2基の葉室組の西国三十三度供養塔があります。

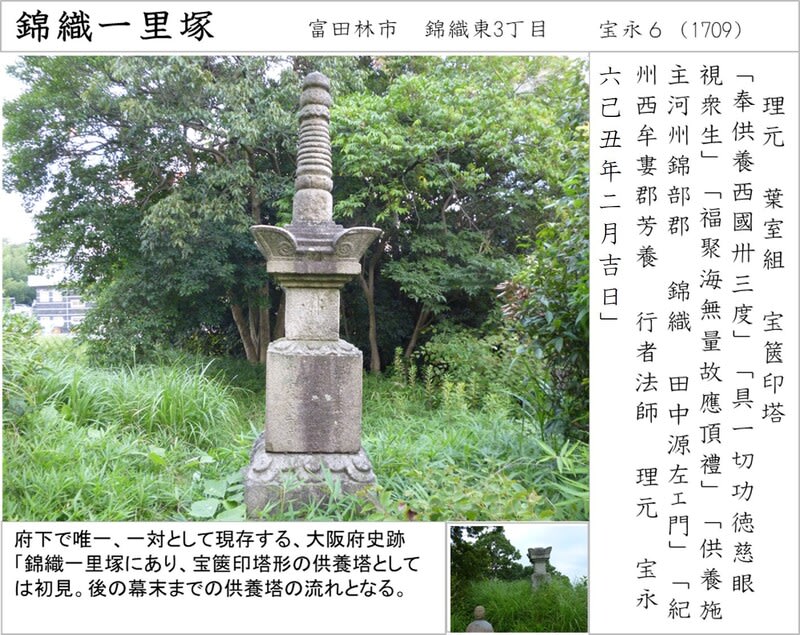

大阪府で唯一、一対で残る一里塚、錦織の一里塚の上に西国三十三度供養塔があります。

私たちがよく見かける宝篋印塔(ほうきょういんとう)という形の塔で、西国三十三度供養塔がこの後この形が多くなる初見です。

江戸前期から西国三十三度の供養塔が出てきますが、板碑形式のものが多く、宝永年間、江戸中期以降宝篋印塔が多くなり、明治になって石柱形が多くなっていきます。一種の流行みたいのがあるようです。

でも、同じ仏塔の一種である五輪塔がないのが不思議ですね。

これは嬉の腰神神社に3基ある供養塔のうちの2基です。どちらも宝篋印塔です。

腰神神社 本殿がなくご神体が拝殿うしろの金胎寺山の巨石です。

神社名のとおり、腰の病にごりやくがあるということです。『建武元年(1334)河内長野の「観心寺」にいた楠木正成が、後醍醐天皇の鎌倉幕府討伐の途中、愛馬の「千早丸」の腰が立たなくなり、神社の藤の木につないでお祈りしたところ、腰が治り、そして勝利の祈願をした』という言い伝えがあります。楠公さんゆかりの神社。

ここに3基の西国三十三度満願供養塔があります。

裏側を見ていただくと西国三十三度の文字が読み取れます。ほんとうはこっちが正面。

3基目はこの供養塔。

「嬉講中」と記銘された板碑形の「西國三十三度満行供養塔」です。

「昭和十五年十月健之」

これは現認されている供養塔107基の中では、一番新しい供養塔です。

富田林はなんせ日本一、西国三十三度満願供養塔の多い場所でありますから、同じところに2基3基と存在している場所がいくつもあります。

しかも、富田林市の旧石川郡に少なく(3基)、旧錦部郡(21基)に多いという顕著な傾向が見られます。市域では錦部郡の方が面積が小さいのに不思議ですね。

〈画面をクリックしていただくと大きくなります。〉

あと特筆すべきは富田林市域の浄土真宗のお寺は、旧石川郡に17ケ寺あるのに対し、旧錦部郡には1ケ寺しかなないことです。これも不思議ですね。

旧石川郡は真宗が多くて西国満願供養塔が少ない。旧錦部郡はその逆。これは何らかの関係があるのでしょうか?

〈画面をクリックしていただくと大きくなります。〉

ついでに南河内のお寺の宗派についても分類してみました。

市域によって大きな違いがあるのがわかります。富田林は大阪一、興正派が多く、禅宗の黄檗宗のお寺が3つもあります。

紹介しきれませんが、他にも西国観音巡礼行者三十三度満願供養塔はたくさんあります。

須賀 神宮寺に2基

彼方 3基 内、滝谷不動明王寺境内 2基

村の北部(彼方小学校北165m) 1基

伏山 安楽寺 4基

特に安楽寺の中の1基は「奉供養西國六十六度塔」と記銘されており、なんと西国三十三度の倍回ったことになります。

富田林市伏山 浄土宗 安楽寺

ここに西国六十六度の満願供養塔があります。西国三十三度の倍。

「奉供養西國六十六度塔」と記銘されています。

西国観音霊場三十三所を1回巡ると990km。1番 青岸渡寺から三十三番 谷汲山まで行って、元の青岸渡寺に帰るまでさらに250km、あわせて1周1240kmかかります。

それを三十三度行者は33度、つまり1240km×33度=40920km、歩いたことになります。おそらく1年に2周、早くて3周、満願するまでの33度回るのに10~15年はかかったと思われます。

また挫折する行者さんも多くおられたようです。昭和30年代くらいまで続いた西国三十三度行者ですが、戦後に供養塔を建ててもらった行者さんは一人もいないといった状況です。

また、例えば嬉組は元禄以後行者が75名いたと考えられ、内45名が満願がしたということです。満願率60%。行者さんは、相当の気力と体力が必要であったと思われます。

嬉組の満願行者は45名ですが、供養塔は現在24基しか存在しません。消滅したものや現在見つかっていないものもあるようですが、すべての満願した行者さんが供養塔を建ててもらったわけでもないようです。

満願した後は特別な扱いを受けることはなく、行者生活を終えて、隠居生活を送ります。

ところが、この行者さん、富田林村(現在の富田林市富田林町=とんだばやし寺内町)の宗音さんは「やったるで~」と言って(言ったかどうかわかりませんが...)、なんとその倍六十六度も回ったのですから、81840kmも回ったことになります。すごいですね!

おそらく20、30年はゆうにかかったと思われます。

これが明和五年(1768)、江戸中期のことですから、頼れるのは自分の脚だけ。ひたすら歩いて達成したのでしょう。しかも20kgもあるという御背板(おせた=仏具やミニチュアの位牌や観音様の入った背負子、笈)を背負いながら。

ごほうびに巡礼中に泊めてもらった村の有力者(庄屋さんや豪農)から満願供養と立派な供養塔を建ててもらいました。

この供養たるや、九間四方の仮堂を建立し、多くの人が集まり3日3晩の盛大な供養であったそうです。ですから、金百両と米百石ほどのとんでもない費用が掛かったそうです。

供養塔は南河内では、最初が寛永11(1634)河内長野市原町 阿弥陀寺跡の十三仏碑で、始めの頃は板碑が多く、宝永6(1709)錦織一里塚の満願塔に初めて宝篋印塔が採用され、その後圧倒的にこの形式が多くなりました。明治以降も十基程度の供養塔が残っていますが、宝篋印塔は少なくなり、石柱型や石碑が多くなります。そして、その最後は昭和15年(1940)の腰神神社境内、嬉組の石碑形満願供養塔が最後になります。

昭和30年ごろの嬉組の行者さん(「西国巡礼三十三度行者の研究」小嶋博巳編 より)

こんなふうに、法衣を身にまとい剃髪して御背板を背負い、観音霊場を回りました。

浄谷寺 富田林組 御背板の御開帳(富田林市HP 富田林文化財課 西国巡礼三十三度関係資料より)

そして、回りながら村の庄屋さんとか豪農、商家などの有力者のお家(うち)に無料で泊めてもらい、御背板をご開帳します。

きらびやかな錦の織物の飾り付け中に、西国霊場三十三所のミニチュアの観音様がおられ、行者さんはお経を勤行(ごんぎょう)します。泊まった旧家では、村の人も集まってきて、ありがたく随喜します。そして多少のお布施を差し上げます。行者さんの収入はこれで賄われます。場合により、特別あつらえたミニチュアの位牌や明治以降になると亡くなられた方の写真などを行者さんに託したりもしました。

江戸時代は幕府や領主の統制が厳しく、そう簡単に村を離れることは許されませんでした。たとえ歩いて観音霊場を回るとなると、行き倒れも覚悟するような過酷な旅であったと思われます。現在もお遍路さんの白装束は死を覚悟した「死装束」です。また、長期間回るとなると相当のお金も掛かるわけです。

そこで代わりに巡礼してくれる行者さんにその想いを託したというわけです。この「代替信仰」は平和になった江戸前期から昭和30年位まで続いていたようです。

行者さんは必ず「組」(お寺が多い)に所属し、そこから有料で御背駄を借り受け、その中に入っている「宿帳」の村の有力者宅に無料で泊めてもらいながら、札所を巡礼して回ります。

その組織は畿内中心に、6組織ほどあり、大仏組・住吉組・紀三井寺組・葉室組(太子町)・富田林組(浄谷寺)・嬉組が確認されています。

富田林市にはそのうち2つ、富田林組と嬉組がありました。現在巡礼行者は完全に途絶えましたが、御背板については、富田林組に5個、嬉組に4個残っています。

富田林組の御背板5組 富田林市富田林町 浄谷寺蔵

葉室組の御背板 南河内郡太子町 竹内街道歴史資料館より

行者の志願者は支配所の寺に弟子入りするのが一般的です。そして「組」の支配所に願い出て、有料で御背板を借り受けます。御背板は組により4つないし5つしかないので、全部使われていた場合は、空くのを待ちます。年2回程度支配所から指定された日には、必ず支配所に戻りその時に御背板のリース料を支払います。

年代や組によっては年籠りという行事があり、旧暦の大晦日(後に節分)に西国一番札所の青岸渡寺にすべての行者集まり、年を越したとという伝承もあります。

西国三十三所は、近畿2府4県と岐阜県に点在する33か所の観音信仰の霊場の総称。これらの霊場を札所とした巡礼は日本で最も歴史がある巡礼行であり、現在も多くの参拝者が訪れています。

西国巡礼の始まりは、奈良時代に長谷寺の徳道上人とされ、一度は衰退しましたが、その270年の後、花山法皇が平安中期に中興したことに始まります。

徳道上人が定めた三十三の観音霊場を再興するように託宣を受け、中山寺で宝印を探し出し、播磨国書写山圓教寺の性空上人の勧めにより、河内国石川寺(叡福寺)の仏眼上人を先達として三十三所霊場を巡礼したことから、やがて人々に広まっていったと言われています。

千年以上も続く西国巡礼、私も車や電車で7年かけてなんとか満願しました。1回だけですけど...

関連記事:

河内長野市古野町 融通念仏宗 中本山 錦渓山極楽寺の5基の西国三十三度満願供養塔

西国三十三度満願供養塔 --- 河内長野市にある極楽寺のお墓 2014.3.7

参考文献:〇西国巡礼三十三度行者の研究 小嶋博巳 編 岩田書院 1993

〇江戸時代の西国巡礼三十三度行者について-嬉組・富田林組を中心に- 玉城幸男 自刊 1990

〇嬉・横山の歴史と嬉御背駄について 中川正博 自刊 1989

〇東高野街道錦織付近の西国三十三度行者満願供養塔について 松本 弘 「つむぐ」第2号 2014

2021年1月31日 ( HN:アブラコウモリH )

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます