墓石には天女のような像が彫られている

細い道を上って行くと墓がある

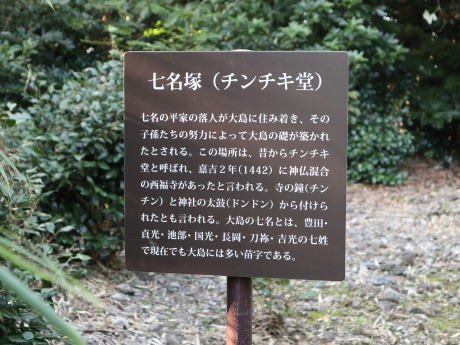

墓の手前にある説明版

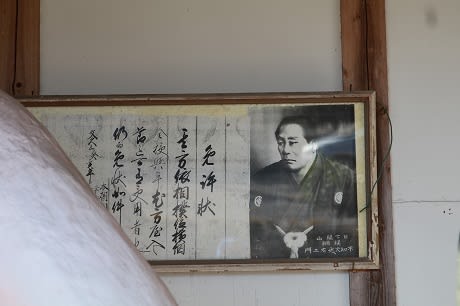

佐々木古志らう

先日、宮本武蔵ゆかりの地を紹介したが、

その宮本武蔵と巌流島で死闘を演じた佐々木小次郎。

今日は、その佐々木小次郎の祥月命日である。

阿武町大字福田下、小字を小沢津といい、その山あいを寺ヶ浴と称す。

ここには、慶長年間あるいはそれ以前から真言宗・正法寺という古寺がありました。

巌流島の決闘 ( 慶長17年 ( 1612年 ) 4月13日 ) で敗れた佐々木小次郎の妻ユキは

キリシタンの信者でした。

当時懐妊中のユキは小次郎の遺髪を抱き、

折柄厳しいキリスト教の禁令により多くの信者とともに山陰の地に安全な居所を求めました。

ユキは、この地の正法寺に身を寄せ剃髪して尼となり、

夫・小次郎の冥福を祈り菩提を弔うために墓を建て、

その墓のすぐ下のお堂というか庵で一生を終えたといわれています。

この庵は正法寺が太用寺に移った跡地に、

ユキ尼が小さい庵を建てたとも言われています。

我が子に対する因果応報の絆を断ち切るために、

小次郎の名を 「 古志らう 」 と変えて墓に記したとの言い伝えです。

小次郎の墓と並んで佐々木姓の墓が多くあり、

今も佐々木姓を名のる家が地区内に数軒有り、末裔かとも言われています。

小次郎の墓の上の段には六面石 一基があり、妻ユキが信じていたバテレン墓と思われます。

その隣りには粟屋元吉公の墓がありましたが、昭和53年に太用寺の境内に移されています。