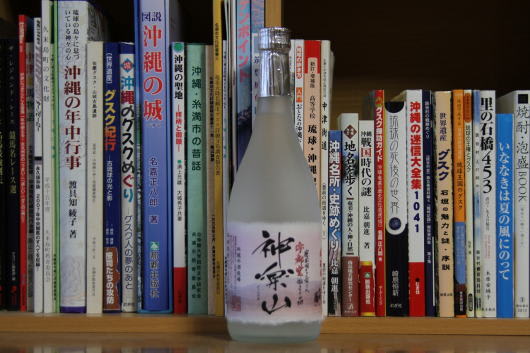

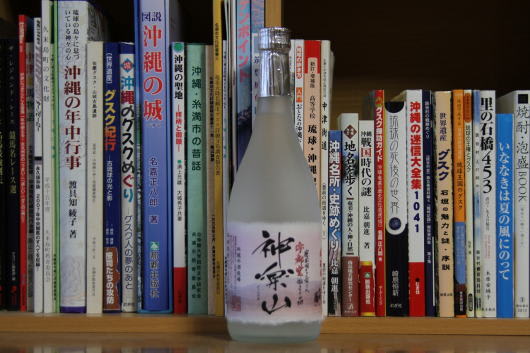

ラベルに 「 豊前国を愛した宇都宮の始まりの地 」 と書かれている。

それは戦国の世、秀吉が九州平定を行うために黒田官兵衛に馬ヶ岳城を与え、

豊前の国をおさめさせたが、もともとこの地を治めていた宇都宮氏との戦が始まる。

その宇都宮氏の始まりの地である築上町。

それにちなんだ米焼酎 「 神楽山 」 である。

「 神楽山 」 は、米焼酎であるが、

清酒 「 九州菊 」 で有名な林酒造の米焼酎は焼酎というよりも、清酒に近い味わいであった。

福岡県京都郡崎山、京築管内唯一の造り酒屋である 「 林酒造 」 。

福岡県に住んでいても崎山と言っても解かる人は非常に少ないのは残念である。

「 福岡県に住んでいてもこんなに知られていないのかぁ 」 と、思う。

崎山は、英彦山を源とする今川のほとりに位置し、川を挟んで建屋が見える。

この地は、西の赤村を経て秋月また大宰府へ、

東は行橋から瀬戸内各所へつながり豊前国における重要な交通路として、

江戸時代には 「 秋月街道 」 と呼ばれ賑わっていた。

北九州市から香春町、田川市、山田市、嘉穂町、甘木市を経由して久留米市へ通じ、

江戸時代初期までは豊前と筑前、筑後を結ぶ天下道であった。

同じく豊前小倉から筑前、肥前方面へ至る長崎街道が整備されていなかったころ、

秋月街道は古い 「 長崎街道 」 の役割も担っていた。

「 若草 」 誕生。そして 「 九州菊 ( くすぎく ) 」 へ ・・・

創業は1837年 ( 天保8年 ) 。

この頃、日本各地では天候異変が続き、小倉藩内でも飢饉の状態となった。

さらに、追い打ちをかけるように天保8年正月小倉城本丸、天守閣を火災で焼失させる事件が勃発。

当然、藩の情勢も苦しく、幕府から藩の窮状には構いなく大規模な河川工事の名が下るなど、

大変な時代であった。

奇しくも、この小笠原藩小倉城の焼失の年に、藩内の仲津郡に 「 林酒造 」 が誕生した。

林酒造の創始者は林熊太郎とされ、林平作の娘、カツの夫にあたり、

林平作は、庄屋兵右衛門の次男として生まれ性格は温厚で、親切な人であったらしい。

人と争うこともなく、若くして家の資財を分けてもらい、

この資財を生かして自ら諸雑貨を担い商いをしたところ、

たちまち人の信頼を集めて、数年も経たずに町の豪商となって行った。

また商売の規模も多岐にわたり、その当時は、酒造、しょうゆ、蝋の3業を営んでいた。