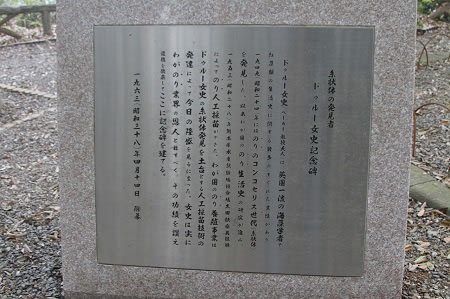

江戸時代の初めから行われていた日本の海苔養殖産業は、

人工採苗技術が確立するまでは自然任せの産物で、

年ごとの採取量が安定していなかった。

そのため海苔は 「 海苔1枚,米1升 」 と呼ばれるほど高価なもので、

庶民の口には程遠い存在でした。

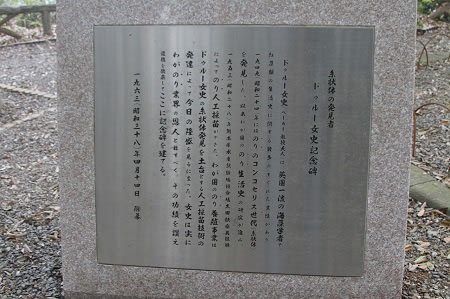

1949年,英国マンチェスター大学の海藻学者であった

ドゥルー女史が海苔の生態を解明したことにより、

海苔の人工採苗の技術が確立され,海苔産業は飛躍的な発展を遂げた。

ドゥルー女史は九州大学の瀬川宗吉教授と親交があり、

研究の成果を同教授に手紙で知らされ、

教授は熊本県水産試験場の太田扶桑男技師に伝えられた。

そして1953年、遂に太田技師が人工採苗に成功した。

この結果、日本の海苔養殖技術が飛躍的に発展し、

現代の海苔養殖が確立された。

1957年,ドゥルー女史は日本の海苔養殖の発展を知ることなく、

56歳という若さでこの世を去った。

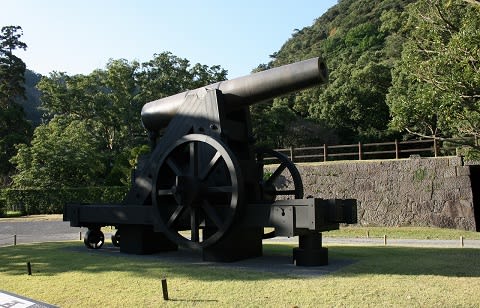

「 海苔漁民の救世主 」 となった女史の功績を永遠に称えようと、

1963年に海苔漁民の手によって、

有明海を一望できる住吉公園に記念碑が建立されたものである。

それ以後、毎年4月14日、

県内外の海苔養殖関係者が集まり 「 ドゥルー祭 」 が開催されている。

平成13年,ドゥルー女史生誕100年を記念して、

ドゥルー女史のご子息・ご息女を招いて

「 ドゥルー女史生誕100年記念事業 」 が実施された。