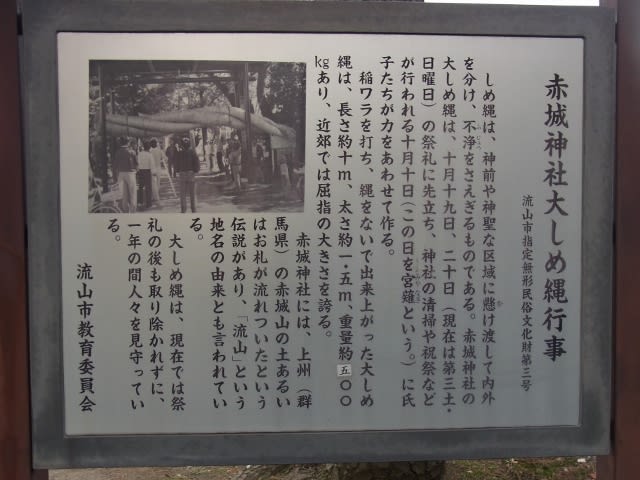

今回はこの大注連縄で有名な

流山市の赤城神社へ。

出雲大社を連想するこの大注連縄が個性的です。

この神社は、流山の地名の発祥の地と言われ

群馬県の赤城山と関連があると言われるのが面白いところです。

山が流れてきた。赤城神社のお札が流れてきた。という説があります。

でもなんで、大注連縄なのでしょうか?

祭神は大己貴命(おおなむちのみこと)またの名を大国主といい

出雲大社の神様と同一人物だったのでした。

七福神の大黒様も大国主といわれ、

スサノオウの子孫となっています。

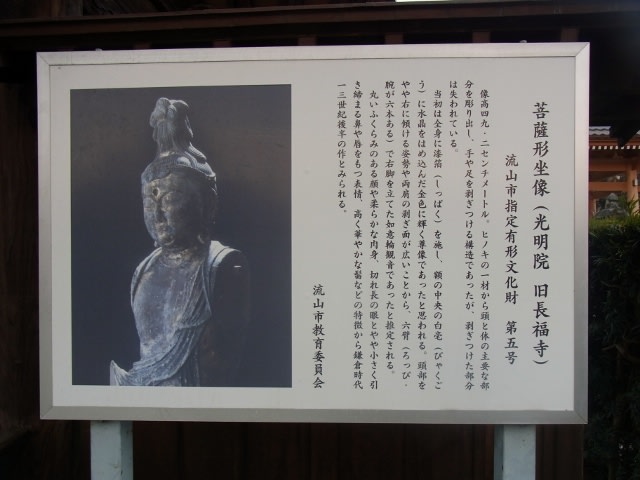

またこの神社には、真言宗の光明院(長福寺)があり

あの近藤勇ひきいる新撰組とのゆかりもあります。

(古くは詩人小林一茶のゆかりとしても有名)

近年に建替え綺麗になりました。

本尊が不動尊で、大日如来像も?

なんだかよくわかりませんが、名前が変ったのと関連があるのかな?

新撰組はなぜ流山のこの地にきたのか?

この辺も今後の研究課題です。

パッと見わからないのですが、15m級の山になっています。

この辺の地形を知っている人は分かるのですが

ここは川沿いで唯一山になっている不自然さが。

人工的か?自然にできたのか?

確かに山が流れてきて流山みたいだけど

お札が流れついたほうが信憑性がありそうに思います。

流山市で多く見られるのがこの山の上に鎮座するスタイル。

なんか神聖な感じがします。

山頂はこんな感じです。

東を背に、西に向いています。

なんとなく陰な雰囲気・・・

で、目に付いたのが

賽銭箱にあった徳川の葵の家紋。

暖簾にはマツモトキヨシの名前も。

本家の群馬の赤城神社の家紋には

桐と菊と葵の3つの家紋があるけれど

出雲大社の家紋がないのが?に思った。

なぜでしょう?

そしてこのマークを発見!

これは何と読むのか?それとも家紋か?

古代文字だったりして。

『帝』にも見えなくもないが

大日本帝国の名残だったりして。

そして、左右にあるこの灯篭には

玄武が!

最初は鳳凰と玄武かと思ったのですが

両方同じデザインです。

割れたほうが北で、向かって右が南ですから

配置が逆になります。

北の山の玄武。

どこに対して北なのか?

かなりのキーワードであります。

そして舞台は幸谷へ

同じ赤城神社でも色合いが違います。

建替えたのかもしれませんが社殿の造りがまったく違います。

詳しい明細が記されていないのでですが事務所に

この大黒さん(大己貴命)があるので流山のとは同一に思われます。

この神社の不自然さは参道がお粗末な所。

2箇所あるのですがまったく神社らしくありません。

移転したのか元々どうだったかは謎ですが

北を背に南に向いています。

そして本殿の建築様式が『八幡造り』と『春日造り』がミックスされた感じに仕上がっています。

鳥居も『両部鳥居(四足鳥居)』で神仏習合の神社に用いられる傾向にあるそうです。

新松戸駅前の赤い鳥居のオブジェの関連はいかに?

元々参道の入り口はこっちだったのでは?

流山赤城と幸谷赤城を結ぶこのライン

武蔵野線と流山線の平行して走るこのゾーンの先には

上毛三山の榛名山が(赤城山も近いですけど)

徳川埋蔵金は赤城山の麓とされていますが

江戸川と利根川を一本でつながる赤城と流山

群馬県との関係はいかに?