ひめちゃんは獅子丸と、堀之内を北に出て、高縄の集会所のあたりをお散歩です。

今朝も、みどりの赤城山です。

獅子丸は、クンクン情報収集です。

誰が通ったのかな?

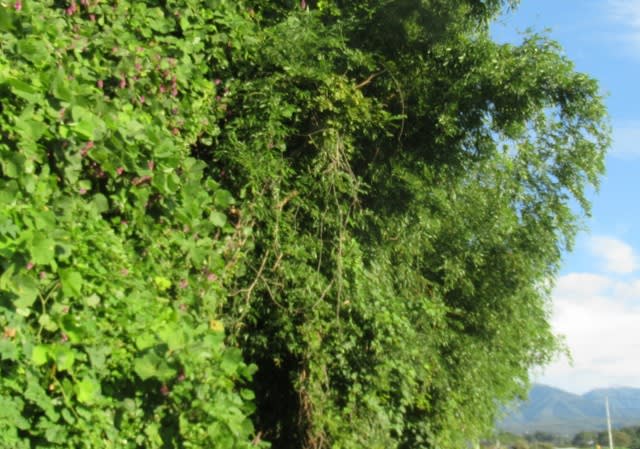

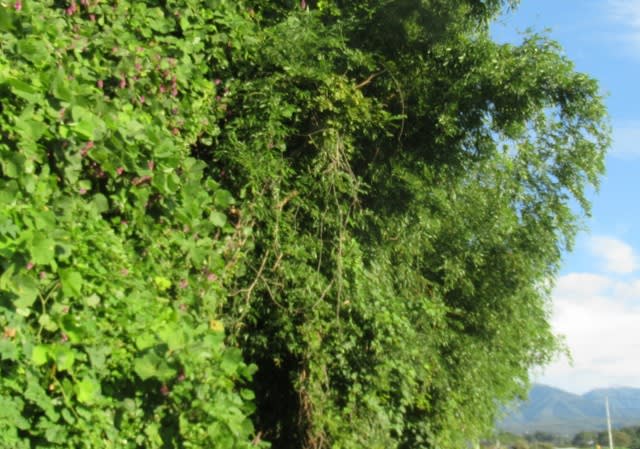

帰り道、大きく延びた葛(くず)に花が咲いていました

葛塚村には、こんな風景が至る所に見られたのでしょう

桐生市梅田町の県道66号線沿いには、いくつもお寺の表示があります。

ずーと昔、夏になると忍山(おしやま)によく行ってました。

川で布をさらす藍染め体験ができたのです。

途中のお寺なんて気になりませんでした。

今は気になります

梅田のカインズのところに表示のある謂雲寺(いうんじ)を訪問しました。

県道から入ると、かなり細い道です。

石造物がたくさんあります。

ちょっと狭いけど、入るっきゃない。

右手の山は、柄杓山城(ひしゃくやまじょう)のあった柄杓山です

駐車場はこの奥にありました。

山門をくぐって「こんにちは 」

」

教会と見まごう本堂です。

草むしりをしているおじさんがいます。

和尚さんのようです。

「御朱印をいただけますか?」

「うちはやってないよ。」

「失礼しました。それでは、境内を散策させていただきます」

「どうぞ。」

「あの仁王様は古いんですか?」

本堂の前に仁王像があったのです。

「いや、たいして古くないよ。」

「そうですか、ありがとうございます。」

境内をうろうろしているうちに和尚さんの姿は消えてしまいました。

皆沢八幡宮で見た灯籠と似た雰囲気の灯籠です

裏山の墓地には、たくさんの石造物がありました。

その中に一体だけ、モアイ像の雰囲気の方がいました。

墓地から本堂をみると、鐘楼堂が屋上にあります

説明板等は一切ありません。

唯一本堂脇に、お寺の事跡をしのばせるこんなものがありました。

ここの寺子屋が、梅田小学校の前身だということです。

それにしても、この方はどなたでしょう?

庫裏前の石蕗(つわぶき)とお地蔵様が似合ってます

山門を出て左手には柄杓山が見えます

桐生仏教界のHPによると、開創は天正元年(1573)、開基は横瀬繁詮(よこぜしげあき)とあり、特記事項として

「江戸時代からの寺小屋は現梅田小学校の前身であり、又上久方の中心として集会や投票所など村用に多く利用された。桐生城跡の山麓山紫水明の聖地。」とあります。

一般に開基は渡瀬繁詮と言われていますが、彼の事跡(豊臣秀吉に仕え、秀次事件に連座して切腹)が、横瀬一族としては不自然で、同名の別人ではないかという説があります。

「桐生の民話」には、由井正雪の乱の首謀者の一人、熊谷三郎兵衛(くまがいさぶろべい)が、相馬三郎となのり謂雲寺に住み着いたという話がのってます。村人に書道や柔術の指南をしりっぱなお師匠さんとあがめられた。ある日からコツコツと石刻み始め、やがて五尺(165センチ)を超える丸い柱の上に馬の首を4つつけた馬頭観音ができあがった。彼は天寿を全うし、村人は裏山に馬頭塔をたて、「相馬神」として祀った。

(訪問は2018年10月25日です)

追記

最近、居館は「いだて」と読むことを知りました。

『桐生の地名考』(桐生市立図書館刊)によると、「字(あざ)居館(いだて)、小字居館(いだて)」があります。

地名語源は、「普段武士が住んでいる柄杓山城麓の簡単な城で戦いの時は柄杓山城に立籠もった。居館は江戸期には、新堀・小屋入・坂ノ下・中道・姥沢・御屋敷・南を併せた区域だったので居館村と言われていた時もあった。」

今朝も、みどりの赤城山です。

獅子丸は、クンクン情報収集です。

誰が通ったのかな?

帰り道、大きく延びた葛(くず)に花が咲いていました

葛塚村には、こんな風景が至る所に見られたのでしょう

桐生市梅田町の県道66号線沿いには、いくつもお寺の表示があります。

ずーと昔、夏になると忍山(おしやま)によく行ってました。

川で布をさらす藍染め体験ができたのです。

途中のお寺なんて気になりませんでした。

今は気になります

梅田のカインズのところに表示のある謂雲寺(いうんじ)を訪問しました。

県道から入ると、かなり細い道です。

石造物がたくさんあります。

ちょっと狭いけど、入るっきゃない。

右手の山は、柄杓山城(ひしゃくやまじょう)のあった柄杓山です

駐車場はこの奥にありました。

山門をくぐって「こんにちは

」

」教会と見まごう本堂です。

草むしりをしているおじさんがいます。

和尚さんのようです。

「御朱印をいただけますか?」

「うちはやってないよ。」

「失礼しました。それでは、境内を散策させていただきます」

「どうぞ。」

「あの仁王様は古いんですか?」

本堂の前に仁王像があったのです。

「いや、たいして古くないよ。」

「そうですか、ありがとうございます。」

境内をうろうろしているうちに和尚さんの姿は消えてしまいました。

皆沢八幡宮で見た灯籠と似た雰囲気の灯籠です

裏山の墓地には、たくさんの石造物がありました。

その中に一体だけ、モアイ像の雰囲気の方がいました。

墓地から本堂をみると、鐘楼堂が屋上にあります

説明板等は一切ありません。

唯一本堂脇に、お寺の事跡をしのばせるこんなものがありました。

ここの寺子屋が、梅田小学校の前身だということです。

それにしても、この方はどなたでしょう?

庫裏前の石蕗(つわぶき)とお地蔵様が似合ってます

山門を出て左手には柄杓山が見えます

桐生仏教界のHPによると、開創は天正元年(1573)、開基は横瀬繁詮(よこぜしげあき)とあり、特記事項として

「江戸時代からの寺小屋は現梅田小学校の前身であり、又上久方の中心として集会や投票所など村用に多く利用された。桐生城跡の山麓山紫水明の聖地。」とあります。

一般に開基は渡瀬繁詮と言われていますが、彼の事跡(豊臣秀吉に仕え、秀次事件に連座して切腹)が、横瀬一族としては不自然で、同名の別人ではないかという説があります。

「桐生の民話」には、由井正雪の乱の首謀者の一人、熊谷三郎兵衛(くまがいさぶろべい)が、相馬三郎となのり謂雲寺に住み着いたという話がのってます。村人に書道や柔術の指南をしりっぱなお師匠さんとあがめられた。ある日からコツコツと石刻み始め、やがて五尺(165センチ)を超える丸い柱の上に馬の首を4つつけた馬頭観音ができあがった。彼は天寿を全うし、村人は裏山に馬頭塔をたて、「相馬神」として祀った。

(訪問は2018年10月25日です)

追記

最近、居館は「いだて」と読むことを知りました。

『桐生の地名考』(桐生市立図書館刊)によると、「字(あざ)居館(いだて)、小字居館(いだて)」があります。

地名語源は、「普段武士が住んでいる柄杓山城麓の簡単な城で戦いの時は柄杓山城に立籠もった。居館は江戸期には、新堀・小屋入・坂ノ下・中道・姥沢・御屋敷・南を併せた区域だったので居館村と言われていた時もあった。」

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます