前回の続き。

1994年の第52期名人戦。

米長邦雄名人に羽生善治四冠(棋聖・王位・王座・棋王)が挑んだ七番勝負も、いよいよ大詰めを迎えた。

挑戦者の3連勝から、名人が意地で2番返しての第6局は、羽生が「遠見の角」と「バックの歩」という2つの名手を決めてリードを奪う。

第4局を落としてから苦しんでいた羽生だったが、ここでは立て直したようで、一気に名人奪取か。

と見えたが、羽生本人によると、この局面にできたことをよろこびすぎて、読みに精度を欠いてしまったというから、将棋に勝つというのは本当に大変な作業である。

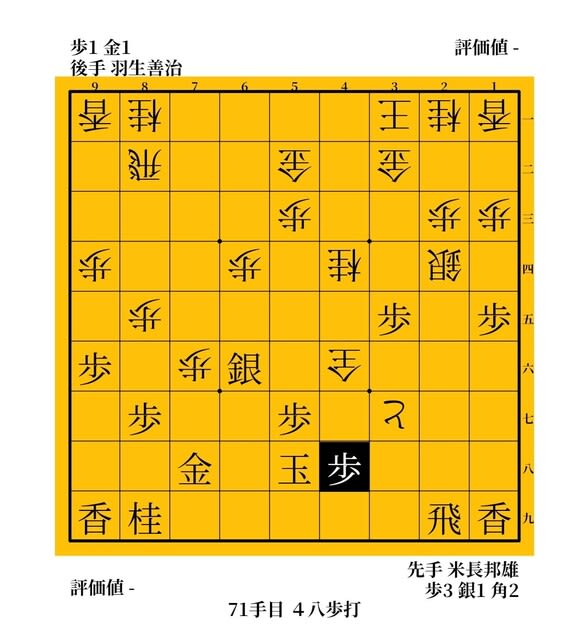

たとえば、△36歩と打つところでは一回△86歩の突き捨てを入れておくところで、それなら好機に△86飛と飛び出す筋がいつでもあり、より優位を確実にすることができていた。

また、「勝てる!」となったところで精神面がグラつくのは将棋のお約束でもあり、羽生はこのとき名人位へのあまりのプレッシャーで、一人で煩悶し続けたと語っている。

本人の筆によると(改行引用者)、

△24同銀の局面で夕食休憩。最善は逸したが、それでもかなり形勢はいい。

部屋に戻って局面を思い浮かべてみる。相当に優勢だ。この将棋を負けたら、勝つ将棋はないという感じである。

そう考えたら、居ても立ってもいられなくなってきた。さっきまではちらちらしていた「名人」という言葉が、今度は頭の中でぐるぐると回り始めている。

もちろん食事が喉を通るはずはない。将棋盤の前に戻りたいのだが、タイトル戦ではそれができない。

夕食休憩の1時間が、これほど長く感じたのは初めてだ。

また最終盤では、こんなことにも。

「指が動かなくなったのはここからである。右手全体がしびれたような感じで、スムーズに動かない。とにかく必死になって駒を動かした」

羽生が名人になったとき、それをあつかった記事などで、

「名人になっても、特にプレッシャーを感じたり、感動した様子もなく淡々としている」

なんて書かれていたのを読んだりしたけど、実はまったくそんなことはなかったわけだ。

逆に言えば、羽生の真意を悟らせない心のコントロールが、絶妙だったのかもしれない。

そう考えれば、順当に見える結果もまた、違う側面が見えてくるというものだ。

優勢を自覚しながらも、過度の緊張と△86歩を逃した後悔で、羽生の腰もなかなかすわらない。

苦しい時間が続いたが、「やっとの思いで」発見したという次の手が、三手一組の決め手になった。

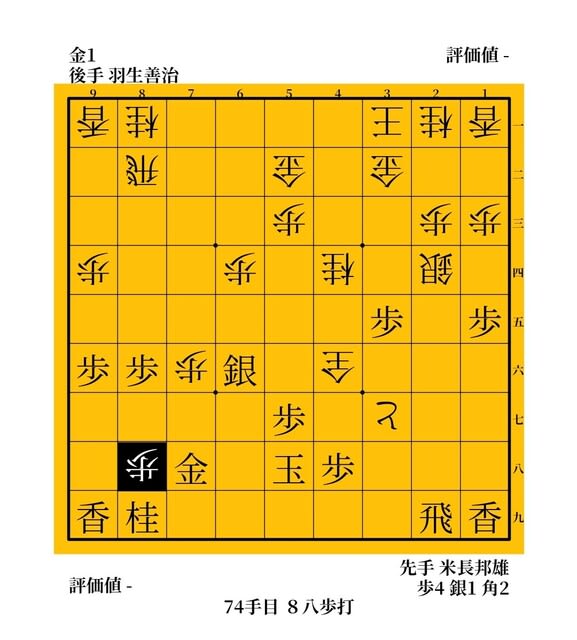

△86歩、▲同歩、△88歩と打つのがトドメの一打。

遅ればせながらの△86歩が好手で、△88歩のタタキに▲同金は△48と、▲同玉に△86飛と走って、▲87歩に△77歩成できれいに決まる。

▲同金は△66飛。

▲86歩は△47金、▲59玉、△57成銀。

▲同銀も△47金、▲59玉、△57成銀、▲69玉に、△36飛と回るのが気持ちの良い手順で、それぞれ寄っている。

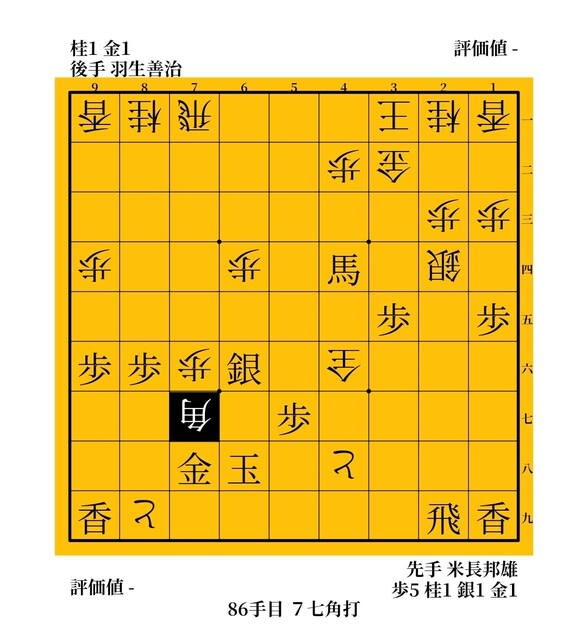

手が硬直するほど、精神的にさいなまれた羽生だったが、指し手のほうはしっかりしていて(それもスゴいけどネ……)、△77角まで先手が投了。

24歳で名人に到達した羽生は、その後「七冠王」になり、ここから気の遠くなるほど長い「羽生時代」が続いていくことになるのだ。

(羽生善治「七冠王」への道はこちら)

(「永世七冠」への道はこちら)

(その他の将棋記事はこちらからどうぞ)