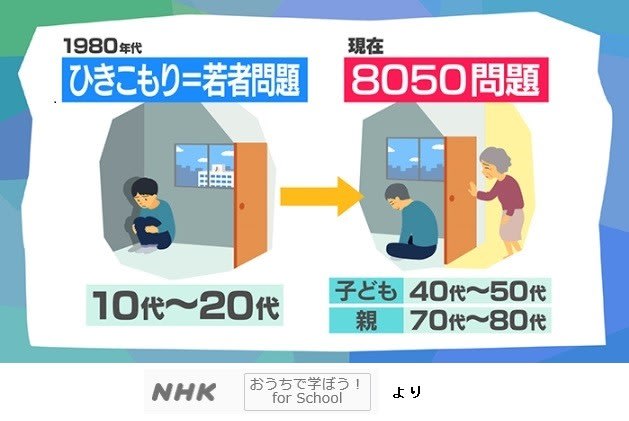

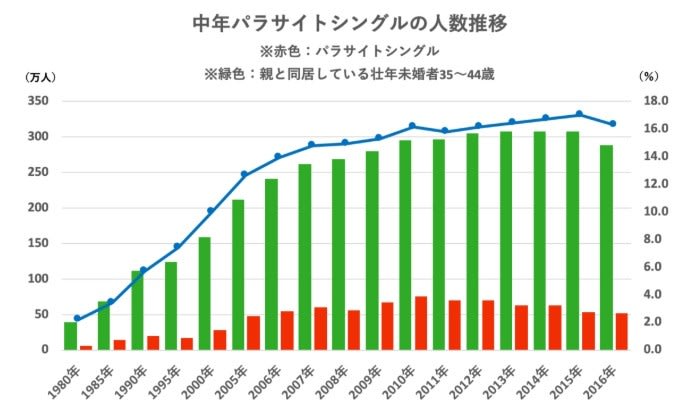

今(2020年)、「8050問題」が改めて語られています。私にとっては「中年パラサイトシングル問題」の方がより強い関心事です。

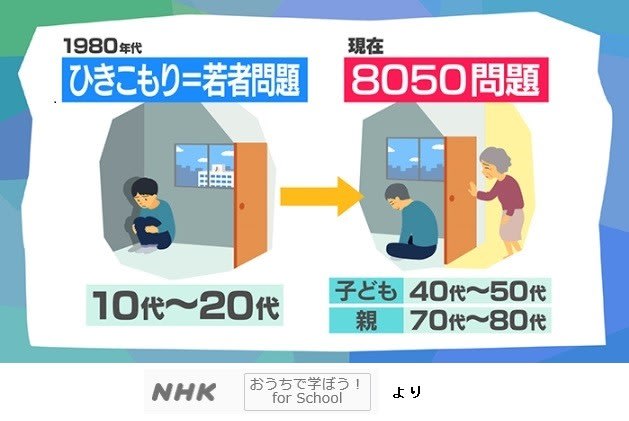

「8050問題」は、「2010年代以降の日本に発生している長期化した引き籠りに関する社会問題」とされています。

長期化した若者の引き籠りに伴い親も高齢となり、収入や高齢者介護に関して、問題が発生するようになります。

これは80代の親と50代の子の親子関係での問題であることから「8050問題」と呼ばれるようになったそうです。

1980年代から1990年代までいじめによる不登校問題。2003年度以降のニート問題。2010年代に入り、引き籠りから立ち直れなかった人や引き籠りの人を抱える家族の高齢化問題。何れも新たな年齢で発生しているのではなく、同じ年齢で徐々に年齢が高くなってきていることから発生する問題だということが分かります。

親には収入がなくなっているか若しくは年金のみの収入であり、様々な理由から外部への相談も難しく、親子で社会から孤立した状態に陥っている状況を指しているようです。

2010年代に入り、引き籠りから立ち直れなかった人や引き籠りを抱える家族が全国的に高齢化してきました。2019年3月時点で、中高年の引き籠り人口は61万3千人も存在し、その内の70%以上は男性との調査結果も発表されています。

今やわが国は引き籠り100万人時代を迎えていると言えます。

現状を放置すれば、2020年代には事態が更に深刻化した“9060問題”が本格化することが確実視されており、孤立死、無理心中、親の死体遺棄、親の年金・生活保護費の不正受給、引き籠り高齢者の生活保護費の受給が増加することから、現状の“8050問題”に対する極めて迅速な対応が求められています。

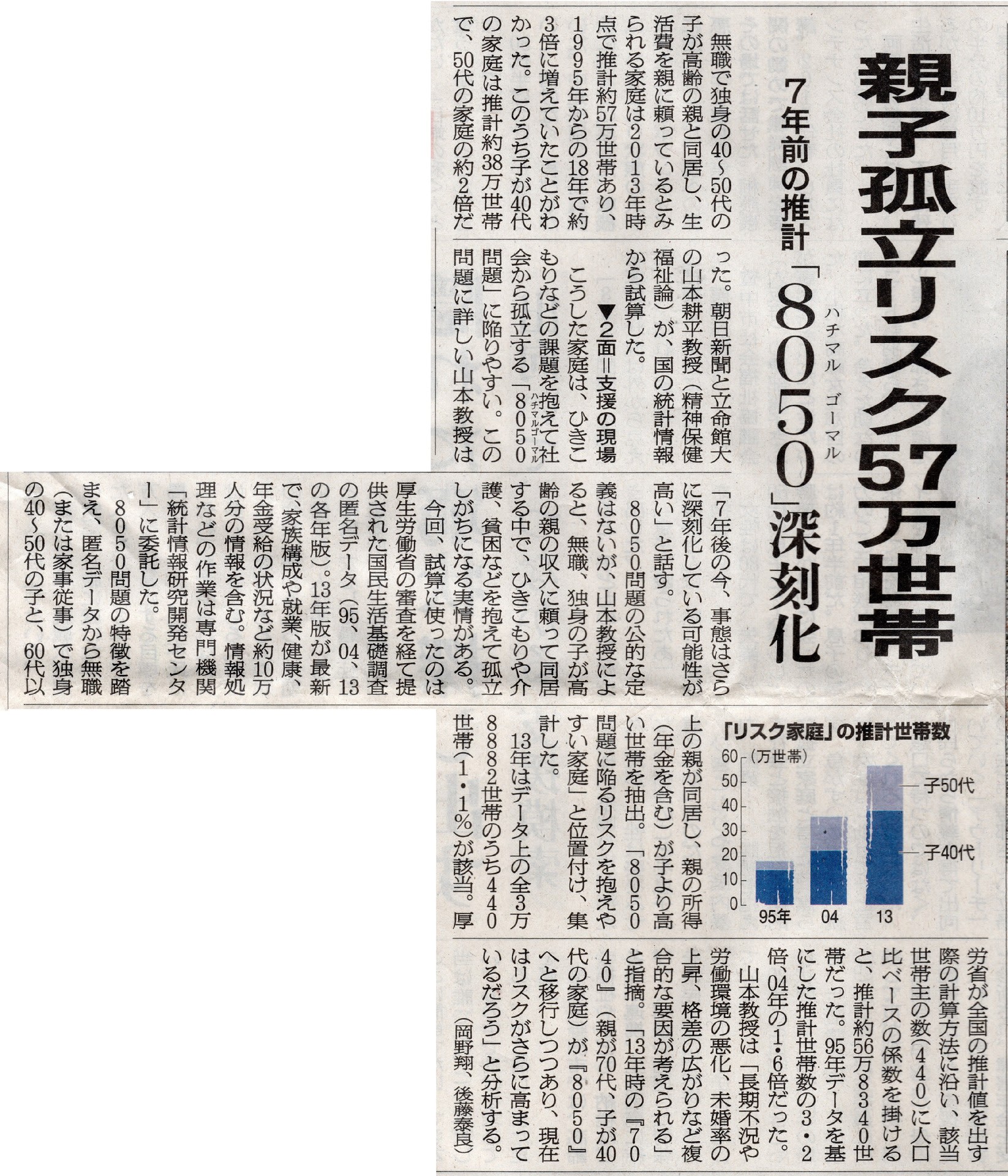

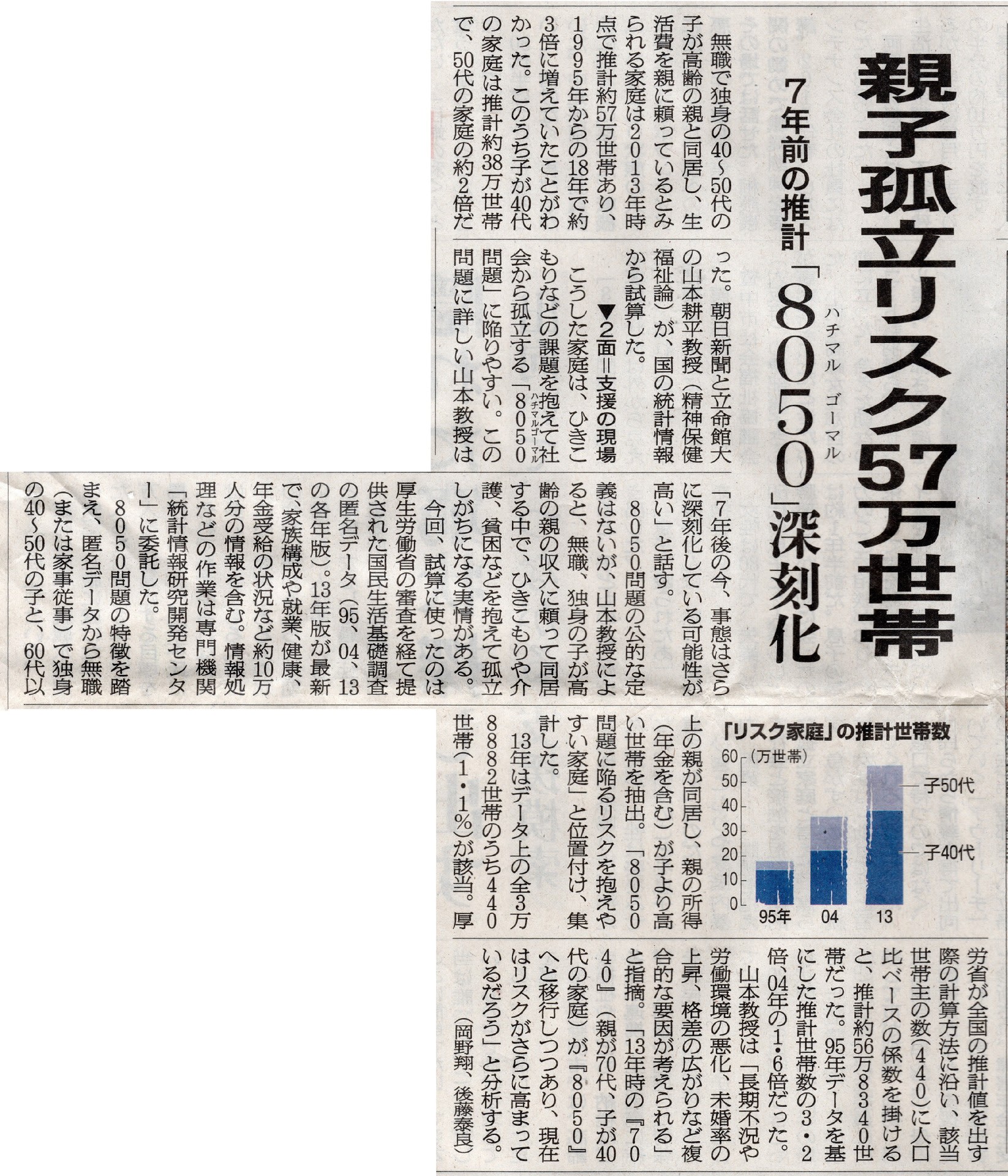

2020年3月30日(月)の朝日新聞朝刊の第1面に、7年前よりも「8050」が深刻化した旨の記事が掲載されていました。やはり、13年前の「7040」が「8050」に移行しつつあり、現在のリスクが高まっているとの記事でした。

この問題も大きな社会問題ですが、私としては、少年期からの“引き籠り”ではないものの、「中年パラサイトシングル」問題 の方が身につまされて心配です。

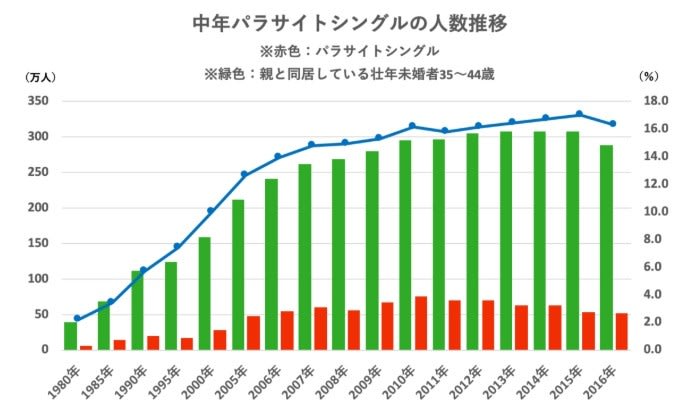

パラサイトシングル(Parasite single)とは、学卒後もなお親と同居し、基礎的生活条件を親に依存している未婚者をいいます。 つまり、非正規社員としての収入はあるものの、低く過ぎて、結婚するなど論外の、いつまでも自立した生活ができない人を指してこう言います。

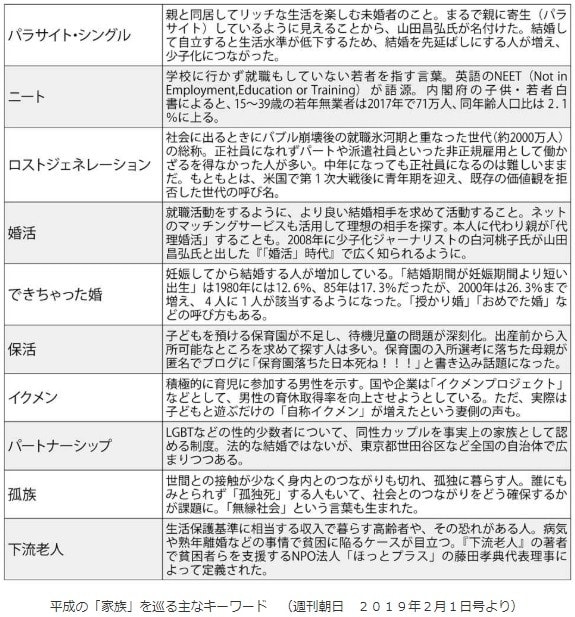

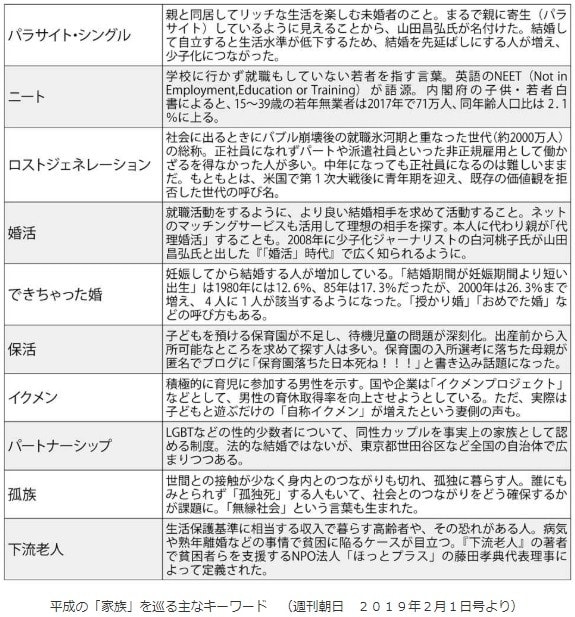

現在は平成も終わり、令和になっています。 30数年というこの時代、通して見るならば、バブル崩壊で経済が長期間停滞し、地震や豪雨など災害が相次ぎました。年金や医療といった社会保障制度への不安も高まり、不透明感が増した時代といえるでしょう。そんな中で家族のあり方も大きく変わりました。一言で、そして格好よく、つまり状況の逼迫感が伝わらない表現をすれば、「多様化が進んだ」のだといえるでしょう。

「・・・昭和の若者はみんな中流で似たような考え方を持ち、モデルとなる家庭像を語れました。平成の30年間で格差が広がり、もはや一言では語れなくなりました。結婚して子どもをつくり家庭を築く人はまだまだ多数派ですが、そこからこぼれ落ちる人は増えてきています。」と語るのは東京学芸大学助教授だった山田さんです。

山田さんは1999年、『パラサイトシングルの時代(ちくま新書)』を出版しました。

若者の就職が難しく、給料も上がりにくい中、親と同居してリッチに暮らす20代の未婚者は、まるで親に寄生(パラサイト)しているように見えました。それが可能だったのは、親の世代のほとんどが正社員で、持ち家があったからです。経済的に余裕があり、稼げない息子や結婚前の娘を支援するのに抵抗感はなかったのです。20代のうちは親に頼っていても、いずれは自立して自分の家庭を築くと期待されていました。だが、現実はそうはなっていません。30~40代の中年になっても、結婚しないまま親と同居し続ける人たちが沢山います。しかし、いつまでも親の年金や貯金、持ち家に頼り続けることはできません。「中年パラサイトシングル」には正社員もいますが、ほとんどは不安定な非正規雇用で働く人々です。約1割は失業者です。親の死後を見据えて、自分で十分な蓄えをしている人は少数派です。親の貯金を使い果たせば、生活保護に頼るケースも考えられます。

「90年代は明るく若いパラサイトシングルで始まりましたが、親が亡くなったら生活できないという中年パラサイトシングルとなって平成が終わり、令和に突入しています。」

第68回労働政策フォーラム (2013年7月13日)<独立行政法人 労働政策研究・研修機構>では、『中年パラサイトシングルの増大、アンダークラス化する若年女性:労働と家庭からの排除』と題した講演が行われました。

問題は2000年ごろから指摘されてきましたが、中年パラサイトシングルは増加傾向のままで、対策は進んできませんでした。

親が死んだときに、50歳・60歳を超える未婚の子どもたちはどうなるのか。いまさら正社員として雇ってくれるところはなく、頼れる親族もほかにいない。

山田さんは中年パラサイトシングルの多くが、「下流かつ孤立老人」になると予測しています。

「下流老人」とは、生活保護基準に相当するような貧困状態で暮らさざるを得ない人たちのことです。「孤立老人」は、社会や身内とのつながりが切れて誰からも支援してもらえない老人のことです。

こうなると、「命の最後の砦(とりで)」とされる生活保護に頼るしかないのです。

厚生労働省によると、昨年(2018年)10月時点で生活保護を受けている65歳以上の高齢者世帯(一時的な保護停止は除く)は88万2千1世帯。この数値は過去最多を更新しており、生活保護世帯全体の54.1%を占めています。

山田さんは『底辺への競争 格差放置社会ニッポンの末路』(朝日新書)でこう予言しています。

「年金をもらい続けるために親の死を隠す」、「生きていくために刑務所に入る」といった事件がニュースにもならないほど「当たり前」になってくると。

つまり、いまは悲惨なケースとして報じられていることが、ニュースにならない規模で発生する社会になると言っているのです。

平成を振り返るとパラサイトシングルのほかにも、「ニート」や「ロストジェネレーション」といったキーワードが浮かんできます。一旦正社員になるコースから外れると、安定した仕事には就き難い。

大手企業は新卒の一括採用をいまでも重視しており、途中から入ることは難しい。社会に出るときに不景気で、就職氷河時代に当たり損をした世代は、その後もずっと不利益を被っています。中年パラサイトシングルもそうした世代だということです。

ロストジェネレーションとは1990年代後半から2000年代前半の「就職氷河期」に社会に出た世代の呼び名として、日本社会に定着しています。

ロストジェネレーションの高齢化は、日本社会に極めて大きな衝撃をもたらします。親と同居して『パラサイトシングル』と呼ばれた人々も中年期を迎え、親たちは高齢者となりました。『中高年引きこもり』『介護離職』、1980年代終盤から1990年代における70代の親と40代の子の『7040問題』、これらはすべて、ロストジェネレーションと無関係ではありません。

こうやって見てくると、人口減による社会保障問題や税収減少問題等、これらに対応する年代の「中年パラサイトシングル」化や「8050」化など、社会における問題の根は一つだと感じます。

【関係先】

〇 厚生労働省「~地域包括支援センタイにおける「8050」事例への対応に関する調査~報告事例(PDF)

〇 内閣府「4経済的不安定の増大等」

〇 独立行政法人 労働政策研究・研修機構

〇 NHK おうちで学ぼう!for school「8050問題」とは? 求められる多様な支援

【関連記事】

〇 年収300万円時代の到来

〇 「改正労働契約法2013年」は骨抜き運用される

〇 物価下落時の『マクロ経済スライド』による給付減額に向けた法制見直しの見送り

〇 最低賃金

〇 景気回復の決め手は?