2019年5月26日(日)から朝日新聞朝刊で「ロスジェネはいま」という記事の特集が連載され始めました。

シリーズ連載の1回目は5月26日(日)で【上】、2回目は5月27日(月)で【中】となっていました。そして5月30日にはシリーズではなく「就職氷河期世代の支援策」という大見出の記事が掲載されました。シリーズ最終回の【下】は2019年5月30日の「朝日新聞デジタル『レール外れ、切り開く道』」に掲載されています。

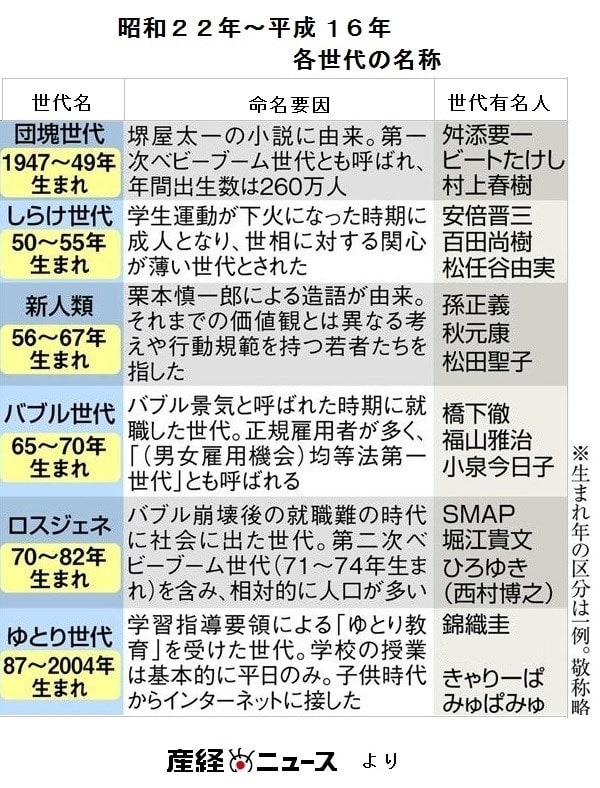

私は、“ロストジェネレーション”として最も顕著なのが30歳代後半、即ち35歳~39歳の人たちだと思います。

“ロスジェネ世代”の人は、大学卒業時の就職活動で、自己が理想とする会社数社のみを受験して、ことごとく失敗。生活のために止むを得ずアルバイターやパートタイマー、契約社員という非正規社員としての仕事に就いています。一旦非正規社員の世界に身を置くとなかなかそこから抜け出せず、仮にその後の就活が上手くいって正規社員採用の面接に運よく漕ぎ着けたとしても、企業の面接官から「なぜ、新卒時に就職しなかったのか?」と問われます。この問いに対して如何様に応えようとも或いは応えなくても不採用の通知が届きます。何度この手の「お祈りメール(手紙)」を受け取ったことでしょう。

正規社員を募集する企業には、①「新卒一括採用」の方針と、企業運営上、②「年功序列制度」、③「終身雇用制度」への甘えがあり、「就職氷河期」に直面したこの世代の人はこの問題に対する国策の失敗の犠牲になっていると思われます。

企業の「新卒一括採用」という方針においても、企業の“他社よりも優秀な学生を一人でも多く採用したい”という根拠のない基準と恐怖感によって、そのルールは何度見直されても直ぐに形骸化してしまいます。

この世代の人は低賃金に苦しみ、家庭をもてず、将来に不安をかかえています。「中年フリーター」や「アラフォー・クライシス」という言葉も思い浮かびます。

私は昭和46年に大学を卒業し就職しましたが、昭和48年10月に別の会社に転職しました。「団塊の世代」でありながら「しらけ世代」と呼ばれた人たちと“タメ”になるのでしょうか?

私たちは、正社員として企業に勤めて安定した収入を得、結婚して子供をもうけて育てることで、将来への不安解消を確保しようと考えます。今や老後について、「結婚し、子供をもうけて育てる」、言い換えるなら「老いては配偶者や子の世話になる」という考え方から離脱しなければならないのかもしれません。

この世代の人は「豊かな生活」を確保するわずかなチャンスすら、社会から与えられていません。しかし、この世代は人口最多世代です(「団塊の世代二世」と言われています)。この世代の人を“無かったことにする”ということは、わが国を消滅へ導くことに他なりません。以前にも述べましたが、国家とは「国土・国民・国民による経済活動」です。その国民の重要な一部を見捨てていいのでしょうか。

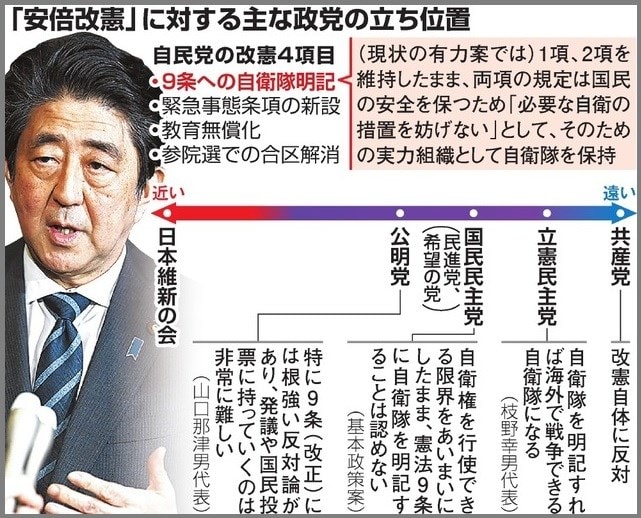

安倍首相は、3月27日の経済財政諮問会議で、こういった人たちへの支援策が重要と訴え、厚生労働省は5月29日に「就職氷河期世代の支援策」を出しました。

しかし、これらの策の多くは既にあります。厚生労働省が実施している現行の策では、企業が「就職氷河期世代」の募集をハローワークに提出し、採用者が、ハローワークが規定する失業状態にあったとき、企業がハローワークの定めた手続きを踏むことによって「雇用開発助成金」が支給される仕組みです。

特定求職者雇用開発助成金(安定雇用実現コース)のご案内 事業主用 P1 P2 求職者用 P1 P2

今の仕組みは、生活のために非正規社員として就業しているロスジェネの支援策にはなりません。企業に対しても規制ばかりで自由がありません。追加してほしい対策としては、失業状態にある人ではなく、既に雇用している、或いは他社で雇用されている非正規雇用の人を正規社員として雇用し直したときに、「助成金」が支給される仕組みが必要です。失業状態にある人のみではありません。更に、証明は企業によるものをハローワークに提出することで充分とする仕組みも必要です。

国としては税収の増減にのみ関心があるのかもしれませんが、国にとって重要な世代の人に安定した生活を与え、結果として税収の増加に繋がればいいのではないでしょうか。

政府は、「就職氷河期世代支援プログラム」を6月に閣議決定する経済財政運営の指針に盛り込むこととしました。この「就職氷河期世代支援プログラム」は、現在この世代の正規雇用者数が年間約5万人増えており、3年で倍増を目指すことを来年度の予算編成に反映させるというもの。

何れにしても、この世代の人が一刻も早く“将来的にも安定した生活”を入手できるように取り計らってもらいたいものです。

≪朝日新聞連載記事≫

○ 「ロスジェネはいま」【上】

○ 「ロスジェネはいま」【中】

○ 「ロスジェネはいま」【下】(2019年5月30日 朝日新聞デジタル) P1 P2 P3

○ 就職氷河期世代支援プラン-〔資料3〕 1 2 3 4 5

【関係サイト】

○ 厚生労働省HP 事業主のための雇用関係助成金 特定求職者雇用開発助成金(安定雇用実現コース)

【関連記事】

○ 年収300万円時代の到来

○ 「改正労働契約法2013年」は骨抜き運用される

○ 最低賃金の引き上げ額は「雀の涙!」

○ 極めて日本人的

○ 人口問題・少子化問題

○ 不況からの脱出

○ 土地政策を考える

本 の優れたセレクションでオンラインショッピング。